在江西省井岡(gang) 山茅坪村,有一棟土磚結構的兩(liang) 層樓房。因為(wei) 屋頂有一個(ge) 八角形的天窗,人們(men) 把它稱為(wei) “八角樓”。

九十多年前,每當夜晚來臨(lin) ,八角樓便會(hui) 亮起燈光。當時借住在這裏的一位年輕人就在一盞微弱的油燈下奮筆疾書(shu) ,由此誕生的兩(liang) 篇光輝著作對整個(ge) 中國革命產(chan) 生了深遠的影響。

這位年輕人是誰?在這裏發生了怎樣的故事呢?

八角樓裏一盞燈 照亮革命萬(wan) 裏程

當時住在八角樓裏的人正是毛澤東(dong) 。

1927年9月9日,毛澤東(dong) 領導和發動湘贛邊界秋收起義(yi) ,但由於(yu) 敵我力量懸殊,秋收起義(yi) 失敗。

擺在毛澤東(dong) 麵前的嚴(yan) 峻問題是:把剩下的人帶到哪裏去?中國革命向何處去?

在討論工農(nong) 革命軍(jun) 去向問題的前委會(hui) 議上,毛澤東(dong) 說服大家放棄繼續攻打長沙的計劃,帶著隊伍轉向敵人統治力量相對薄弱的農(nong) 村、山區,尋求落腳點。

當時他指著地圖上羅霄山脈中段說:“我們(men) 要到這眉毛畫得最濃的地方去當‘山大王’。”

毛澤東(dong) 率領的湘贛邊界秋收起義(yi) 隊伍艱苦轉戰一個(ge) 多月,終於(yu) 將紅旗插上了井岡(gang) 山,創建了中國第一個(ge) 農(nong) 村革命根據地——井岡(gang) 山革命根據地。

那麽(me) ,井岡(gang) 山革命根據地是如何一步一步建立起來的呢?

1928年4月,朱德、陳毅所率的部分南昌起義(yi) 部隊和湘南起義(yi) 農(nong) 軍(jun) ,到達井岡(gang) 山地區的寧岡(gang) 礱市,與(yu) 毛澤東(dong) 領導的部隊勝利會(hui) 師,並成立了中國工農(nong) 紅軍(jun) 第四軍(jun) ,初步形成了工農(nong) 武裝割據的局麵。

但是,當時的紅軍(jun) 仍然處於(yu) 強大的敵人包圍之中。麵對敵人頻繁的軍(jun) 事“進剿”、“會(hui) 剿”和嚴(yan) 密的經濟封鎖,不少人感到革命前途渺茫,甚至發出了“紅旗到底打得多久”的疑問。

為(wei) 了撥開籠罩在根據地悲觀失望的迷霧,並從(cong) 理論上闡明中國革命發展的道路,毛澤東(dong) 在井岡(gang) 山茅坪村借住的八角樓裏,根據形勢總結經驗,在一盞如豆的燈光下,通宵達旦奮筆疾書(shu) 寫(xie) 下了《中國的紅色政權為(wei) 什麽(me) 能夠存在?》《井岡(gang) 山的鬥爭(zheng) 》兩(liang) 篇著作。

在這兩(liang) 篇著作中,毛澤東(dong) 提出了實行工農(nong) 武裝割據、建立革命紅色政權的思想。

1930年1月,毛澤東(dong) 在閩西寫(xie) 下了《星星之火,可以燎原》一文,文中闡明了農(nong) 村包圍城市、武裝奪取政權的思想,為(wei) 中國革命走向勝利指明了方向。

文中充滿詩意地、豪邁地指出,“中國革命高潮快要到來,它是站在海岸遙望海中已經看得見桅杆尖頭了的一隻航船,它是立於(yu) 高山之巔遠看東(dong) 方已見光芒四射噴薄欲出的一輪朝日,它是躁動於(yu) 母腹中的快要成熟了的一個(ge) 嬰兒(er) ”。

那麽(me) ,井岡(gang) 山革命根據地能夠成功,它的主要原因是什麽(me) 呢?

到1930年夏,全國已建立大小十幾塊農(nong) 村革命根據地,紅軍(jun) 隊伍發展到約七萬(wan) 人,“工農(nong) 武裝割據”成為(wei) 燎原之勢。

井岡(gang) 山革命根據地的曆史雖然隻有短短兩(liang) 年零四個(ge) 月,卻為(wei) 中國革命作出了彪炳史冊(ce) 的貢獻,成為(wei) “中國革命的搖籃”。

1973年,畫家宋文治根據井岡(gang) 山鬥爭(zheng) 時期毛澤東(dong) 的故居八角樓創作了中國畫《井岡(gang) 山八角樓》。

兼收廣攬融會(hui) 貫通

《井岡(gang) 山八角樓》是一幅立軸山水畫,以革命時期毛主席故居井岡(gang) 山八角樓的景色為(wei) 表現主題,用傳(chuan) 統筆墨抒寫(xie) 現代精神,更顯意境高遠,充滿革命浪漫主義(yi) 的詩意精神。

畫作以全景構圖,背景是壁立千仞、群峰錯落的山脈,前景是蔥蘢高大的林木,林帶沿地勢密布而上,與(yu) 畫麵右側(ce) 的山體(ti) 相連。

白牆青瓦的八角樓居於(yu) 畫眼位置,與(yu) 山石和林木的墨色形成了黑白對比,格外醒目。

近前草木掩映,畫家以淡雅的綠色進行渲染,與(yu) 四周墨色勾染的鬆柏相間隔,進一步凸顯了八角樓,同時也營造了清明爽靜的環境氛圍。

參觀的群眾(zhong) 沿林間小路拾級而上,有的已三五成群地聚在樓前,像是正踏著偉(wei) 人的足跡回望那段篳路藍縷的崢嶸歲月。

畫作中,畫家運用濕筆濃墨重彩畫前側(ce) 山峰,後側(ce) 高峰以淡墨幹筆勾皴,呈現出山石的灰色;而沐浴在陽光中的遠山以淡墨勾出輪廓,又加淡彩渲染;更遠處的群山則用沒骨畫法,淡彩摻入更多水色,塗抹而成。

最高的雙峰,居於(yu) 畫麵左側(ce) ,向右微傾(qing) 俯瞰群山。與(yu) 之相當的右側(ce) 位置,畫家以題款對應,畫麵平衡和諧,突出了畫麵所表達的“星星之火,可以燎原”的主題。

這幅作品是當時流行的革命現實主義(yi) 和革命浪漫主義(yi) 相結合的創作方法的典範。

幾易其稿 致力創新

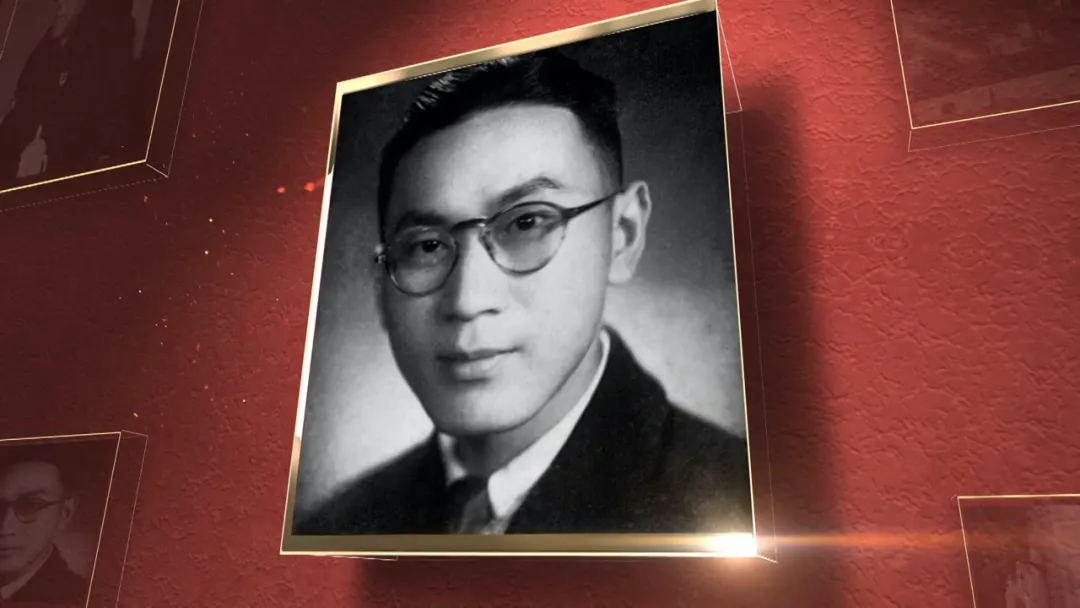

宋文治先生1919年出生,江蘇太倉(cang) 人,早年師從(cong) 張石園、吳湖帆等大家,致力於(yu) 山水畫創新,後為(wei) 江蘇省國畫院副院長,是新中國建立初期新山水畫和新金陵畫派的代表人物之一。

畫家 宋文治

代表作有《山川巨變》《長征第一關(guan) 》《韶山聳翠》等。

宋文治先生早在1963年到廬山和井岡(gang) 山寫(xie) 生,在這年的9月、10月分別創作了《茅坪八角樓》和《井岡(gang) 山茅坪八角樓》,這兩(liang) 幅作品尺幅不大,寫(xie) 生意味濃烈。

1973年,接到創作任務後,宋文治決(jue) 定再次以“井岡(gang) 山八角樓”這一題材進行創作。

在這次創作中,宋文治幾易其稿,最終決(jue) 定以革命現實主義(yi) 和革命浪漫主義(yi) 的創作方法進行這幅作品的創作,經過半年的時間,完成了《井岡(gang) 山八角樓》這幅作品。

“堅定執著追理想、實事求是闖新路、艱苦奮鬥攻難關(guan) 、依靠群眾(zhong) 求勝利。”

黨(dang) 的十八大以來,在以習(xi) 近平同誌為(wei) 核心的黨(dang) 中央堅強領導下,廣大的中國共產(chan) 黨(dang) 員把理想信念作為(wei) 照亮前路的燈,不懈進取、篤定堅持、勇於(yu) 擔當。

他們(men) 始終保持共產(chan) 黨(dang) 人政治本色,讓井岡(gang) 山精神放射出新的時代光芒。

在八角樓裏如豆的燈光下還發生過哪些鮮為(wei) 人知的故事?畫作《井岡(gang) 山八角樓》還有哪些創作巧思?讓我們(men) 跟隨中共黨(dang) 史專(zhuan) 家馬沈、美術評論家於(yu) 洋一起,了解《井岡(gang) 山八角樓》背後的故事。

關(guan) 於(yu) 我們(men) 聯係我們(men) 網站地圖 用戶調查

ky体育中心 版權所有