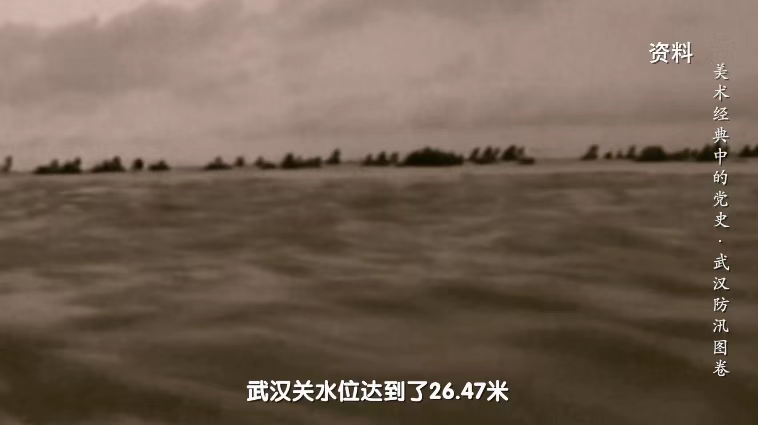

1954年,長江流域遭遇新中國成立後首次特大洪水。入夏後,長江中上遊140萬(wan) 平方公裏的地區持續暴雨,在長江和漢江形成一個(ge) 個(ge) 洪峰,武漢市水位猛漲。

1954年6月,持續籠罩武漢的暴雨導致長江和漢江的水位不斷上漲,武漢岌岌可危。

在黨(dang) 中央的統一部署下,全國人民傾(qing) 全力支援武漢。各地調集的抗洪物資、一大批工程技術人員隨即到達武漢。一場氣壯山河的洪水阻擊戰就此打響。

1954年武漢的大洪水百年一遇,大水把漢口電廠淹沒了,武漢全市斷電,排水機沒有辦法使用。當時的武漢市區,由於(yu) 內(nei) 澇已是一片汪洋,人民生命的安全受到嚴(yan) 重的威脅。

“黨(dang) 中央當時下令要不惜一切代價(jia) ,搶險救災,保護人民群眾(zhong) 的生命財產(chan) 安全。”

——黨(dang) 史專(zhuan) 家江英

為(wei) 此,數十萬(wan) 武漢市民義(yi) 無反顧地扛起鐵鍬、背著籮筐奔上堤岸,鞏固堤防,阻擊洪水。當時全國唯一一輛發電列車被調往武漢,向全市供電。長江沿岸大堤上麵,幾百條排水長管齊聲轟鳴,一起運轉起來,市區的積水徐徐地排入了長江,內(nei) 澇的水情得到了緩解。

汛情最危險的時候,武漢堤防全線吃緊,無數防汛人員躍入水中,手挽手肩並肩組成人牆抵禦風浪。當時的漢口江灘沒有防浪林,為(wei) 了化解水勢,所以防汛指揮部就集中群眾(zhong) 智慧,在江灘上建起一列防浪木排,這對長江大堤起到了很好的保護作用。這個(ge) 方法後來就逐步演變成以後的武漢江邊的防浪林。

1954年8月,洪峰慢慢退去,汛情得到緩和。最終,武漢的這次抗洪取得了勝利,為(wei) 以後的抗洪救災提供了寶貴的經驗,成為(wei) 我國城市防洪體(ti) 係與(yu) 水利建設的重要參考依據。

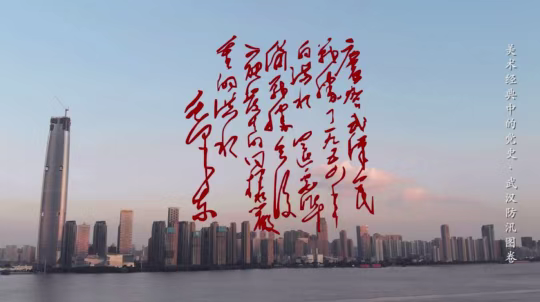

1968年,湖北省政府決(jue) 定在漢口江灘建立一座防洪紀念碑。1969年,防洪紀念碑竣工,碑心石刻上了毛主席親(qin) 筆題詞:“慶賀武漢人民戰勝了一九五四年的洪水,還要準備戰勝今後可能發生的同樣嚴(yan) 重的洪水。”

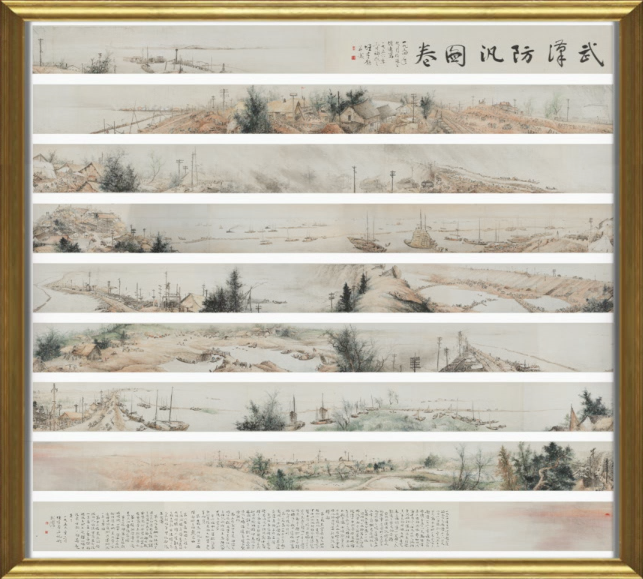

1956年,畫家黎雄才根據中國人民抗擊武漢特大洪水的壯舉(ju) ,創作了國畫長卷《武漢防汛圖卷》。

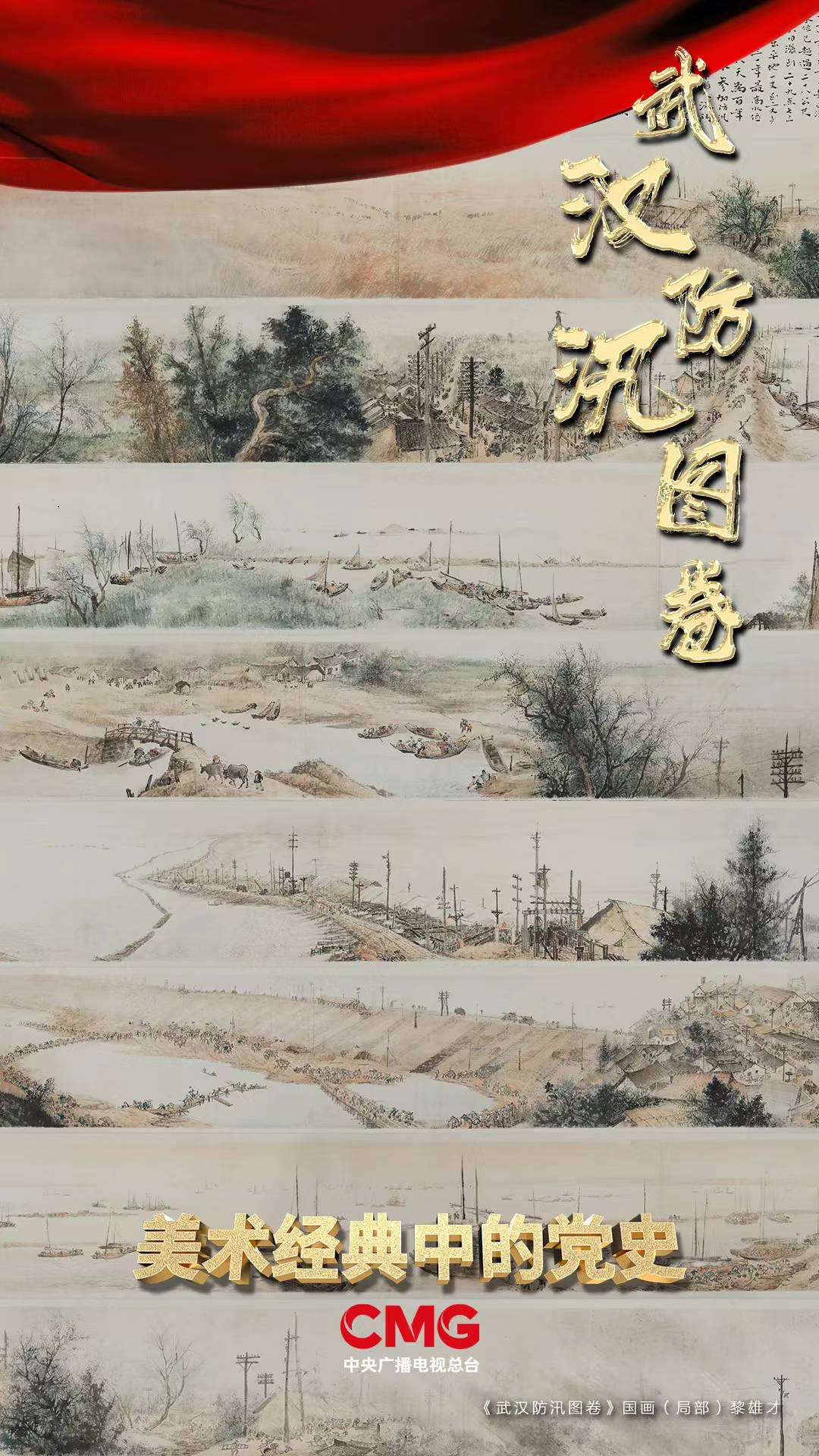

《武漢防汛圖卷》是一件有著“防汛詩史”美譽的新中國山水畫經典作品,以紀實敘事的表現方式,用全景式構圖,在約30米長的長卷上再現了人民群眾(zhong) 與(yu) 自然的鬥爭(zheng) 場麵。

“這幅作品最大的特點,就是畫家在抗洪第一線堅持寫(xie) 生,所以畫作的紀實風格特別濃厚。”

——美術評論家殷雙喜

在全畫最緊張的一個(ge) 場景中,江堤的某些部分出現了決(jue) 堤的場麵,緊急情況下,搶險隊員紛紛跳入水中,手拉手築成人牆,這一段是全畫的一個(ge) 高潮。

在大壩的這一麵,很多人在用土填塘,這是當時抗洪防汛中出現的一個(ge) 創新,也是畫作中人最多的一個(ge) 場景。人民才是藝術的主體(ti) ,所以畫作重點表現人民,使得畫作變得更加富有意義(yi) 。

畫作中通過大樹和山石完成不同場景的轉換和連接,畫家用它來調節觀眾(zhong) 觀看的節奏,使觀看有舒緩、有緊張、有高潮,很好地發揮了中國的傳(chuan) 統長卷畫的特征,還使得整幅畫作具有超越現實的特點。

《武漢防汛圖卷》在藝術表現手法上,畫家提升了畫麵中的視平線,讓觀眾(zhong) 得以從(cong) 高處鳥瞰防汛的場景。全圖以散點式構圖方式全麵展現了抗洪工地的全貌以及抗洪的整個(ge) 過程,具有很強的敘事性和完整性,形成了一個(ge) 真實生動的故事。

《武漢防汛圖卷》這幅畫作是1956年畫家黎雄才根據他在1954年武漢大洪水的抗洪搶險鬥爭(zheng) 的親(qin) 身經曆而創作的。他創造性地將注重寫(xie) 實的西洋畫法融入到中國畫中。

曆經一年多的打磨,黎雄才終於(yu) 創作出長約30米的史詩般的《武漢防汛圖卷》,被美術評論界譽為(wei) “防汛詩史”。

如今六十多年過去了,武漢市的防洪建設走上了與(yu) 城市交通、環境、生態、建設緊密結合的道路。

黨(dang) 的十八大以來,在以習(xi) 近平同誌為(wei) 核心的黨(dang) 中央堅強領導下,國家製定了“節水優(you) 先、空間均衡、係統治理、兩(liang) 手發力”的新時代治水方針。

在這個(ge) 方針的指導下,我國大力推進水利改革發展和水生態文明建設,水治理體(ti) 係和治理能力現代化加快推進,水安全保障水平得到明顯提升。在中華民族實現偉(wei) 大複興(xing) 的道路上,水利正發揮著重要的支撐和保障作用。

在整個(ge) 抗洪救險過程中,有哪些感人至深的故事?《武漢防汛圖卷》還有哪些藝術特點?

讓我們(men) 跟隨中共黨(dang) 史專(zhuan) 家江英、美術評論家殷雙喜一起,了解《武漢防汛圖卷》背後的故事!

關(guan) 於(yu) 我們(men) 聯係我們(men) 網站地圖 用戶調查

ky体育中心 版權所有