一橋飛架南北 天塹變通途

1956年,國家做出了在南京建設長江大橋,貫通京滬鐵路線的決(jue) 定。1960年1月,南京長江大橋正式開工。

就在大橋開工同年,中國和蘇聯關(guan) 係破裂。蘇聯方麵陸續撤走在華專(zhuan) 家、帶走圖紙,並停止鋼材供貨。此時,南京長江大橋的修建麵臨(lin) 著巨大困難。

“‘共和國鋼鐵工業(ye) 的長子’——鞍山鋼鐵廠就挑起了這個(ge) 重擔,他們(men) 日夜試驗研究橋梁鋼,最終生產(chan) 出了這種能用百年的橋梁鋼材,當時就被稱為(wei) ‘爭(zheng) 氣鋼’。”

——中共黨(dang) 史專(zhuan) 家江英

為(wei) 了考驗大橋的承載能力,時任南京軍(jun) 區司令員許世友親(qin) 率118輛坦克,從(cong) 南京花旗營至北橋頭堡一字排開,檢壓南京長江大橋。每輛坦克間隔50米,整個(ge) 車隊延綿10千米,成為(wei) 大橋建成以來最壯觀的一幕。

1968年9月30日,南京城萬(wan) 人空巷,5萬(wan) 多名軍(jun) 民齊聚長江兩(liang) 岸。汽笛聲響,一列7節車廂的火車從(cong) 大橋上平穩駛過,南京長江大橋鐵路橋正式通車。

這是長江上第一座由中國自行設計和建造的雙層式鐵路、公路兩(liang) 用橋梁,打破了當時公鐵兩(liang) 用橋梁長度的吉尼斯世界紀錄,由此也被稱為(wei) “爭(zheng) 氣橋”。

據說僅(jin) 僅(jin) 是慶祝時擠掉的鞋子就裝了兩(liang) 卡車。那一年出生的南京市民中,名字有很多“長江”和“大橋”。

南京長江大橋的建設,生動體(ti) 現了社會(hui) 主義(yi) 集中力量辦大事的製度優(you) 勢。

有這樣一組名單,詳細記錄了幾十家參與(yu) 南京長江大橋建設的單位。上海海軍(jun) 研究所也參與(yu) 其中。

但修建一座大橋,為(wei) 什麽(me) 還要海軍(jun) 來參加呢?聽黨(dang) 史專(zhuan) 家為(wei) 你解讀。

南京長江大橋建成通車,打破了外國專(zhuan) 家認為(wei) 長江南京段無法建橋的預言。火車過江時間由過去的將近兩(liang) 個(ge) 小時縮短至短短兩(liang) 分鍾,它連接起津浦與(yu) 滬寧幹線,京滬線全線貫通,成為(wei) 中國南北交通要津和命脈。

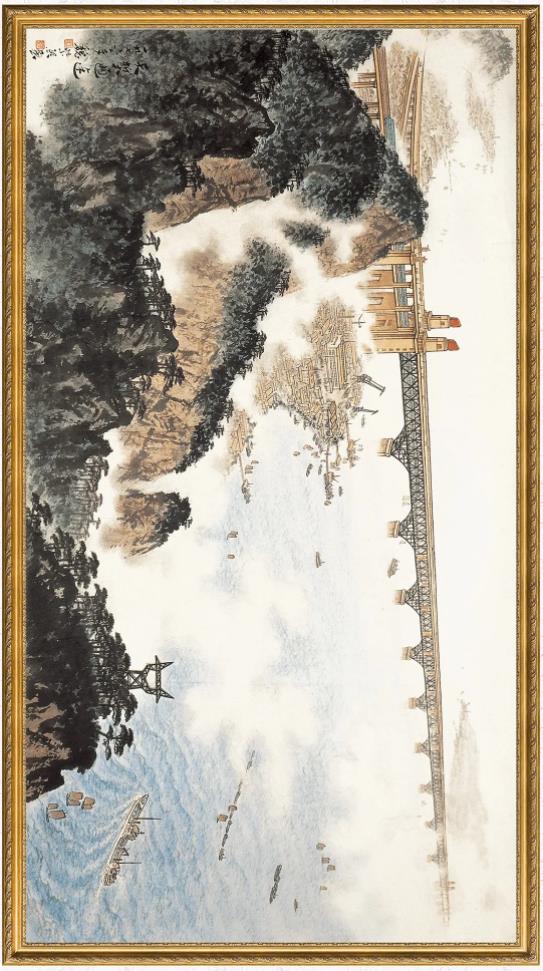

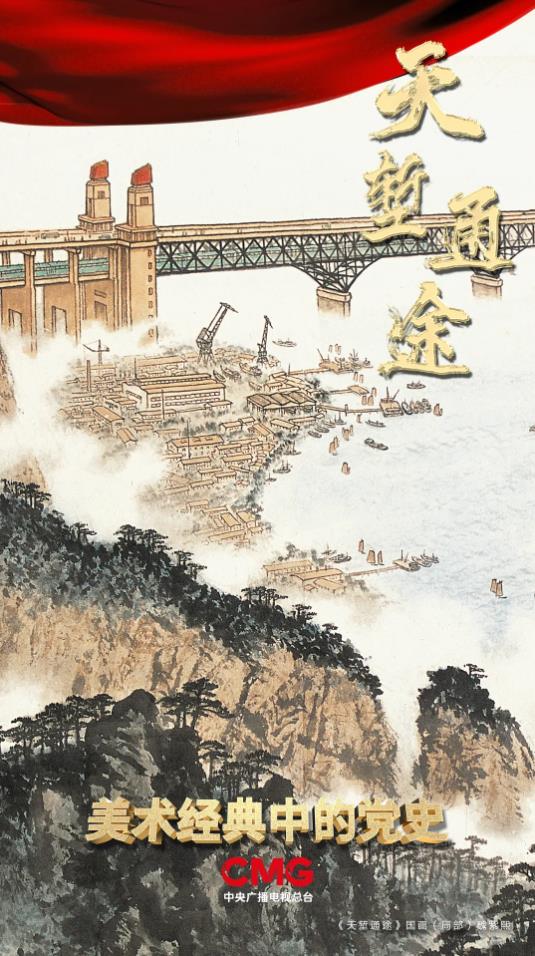

上世紀70年代,畫家魏紫熙以南京長江大橋為(wei) 主題創作了《天塹通途》,用藝術的方式展現了社會(hui) 主義(yi) 現代化建設的成就。

一手伸向傳(chuan) 統 一手伸向生活

在構圖上這幅畫作以俯視的角度,由近至遠,借助近景,以南京虎踞龍盤的幕府山的山脈,拉伸出了“S”形構圖形式,在水天連接處烘托出了遠景南京長江大橋的雄姿,巧妙地表現了毛澤東(dong) 詩詞中“一橋飛架南北”的意境。

畫麵的右下角精心地刻畫出碧波向前的江水,一艘逆流而上的大貨船和幾隻帆船營造出一種江水奔騰不息的動感場景。

遠處則是用零星的船舶和大量的雲(yun) 氣來虛化、留白,表現長江的波瀾壯闊。

畫麵中,正在建設中的城市、港口的碼頭以及飛馳的火車等,展現了社會(hui) 主義(yi) 現代化建設的火熱場景,讓畫作具有了非常強烈的時代氣息。

“畫家將傳(chuan) 統的中國畫繪畫技巧、意境,與(yu) 這個(ge) 新時代、新形象等生產(chan) 建設的場景相結合,繪製了一幅氣勢磅礴的現代山水畫作。”

——美術評論家徐裏

魏紫熙畢業(ye) 於(yu) 河南藝術師範學院。1957年,他同傅抱石先生等人籌建了江蘇省國畫院,是新金陵畫派的主要代表人物之一。

氣勢恢宏的南京長江大橋,是中國畫中前所未有的題材。1971年,準備創作《天塹通途》的魏紫熙,感到了前所未有的困惑。

他在日記中寫(xie) 道:“過去的山水畫,更多的還是曲徑通幽,小橋流水,畫好南京長江大橋是我多年來的願望,但畫好它實在不是一件容易的事。”

怎樣用傳(chuan) 統的筆墨描繪出新中國現代化建設的壯麗(li) 圖景?魏紫熙決(jue) 定暫時擱筆,到火熱的社會(hui) 實踐中汲取靈感。

他去煤礦,打炮眼、運石塊、下農(nong) 田、修水利,和工人農(nong) 民吃住在一起。在廣闊的生活中,魏紫熙留下了大量生產(chan) 建設的寫(xie) 生稿,更親(qin) 身感受到中國人民改天換地的意氣風發。

兩(liang) 年後,當他再次拿起畫筆,《天塹通途》的創作水到渠成。

“中國畫的革新首先是思想內(nei) 容的新,通過大橋來歌頌勞動人民的偉(wei) 大創舉(ju) ,這是時代所賦予的新的追求目標。”

——畫家魏紫熙

神女應無恙 當驚世界殊

如今,南京段長江過江通道已有十條,長江上已建、在建橋梁超過200座。

中國已成為(wei) 名副其實的“世界橋梁博物館”。

南海之濱,港珠澳大橋虹起伶仃洋;

西南高原,一座座雲(yun) 端“天橋”連接起過去和未來。

“中國橋梁”已經成了一張響當當的國家名片!

中國人民也正以逢山開路、遇水架橋的奮鬥精神,在民族複興(xing) 之路上一往無前!

“爭(zheng) 氣橋”的建設過程中還遇到了哪些艱難險阻?畫作《天塹通途》還有哪些藝術特色?

讓我們(men) 跟隨中共黨(dang) 史專(zhuan) 家江英、美術評論家徐裏一起,了解《天塹通途》背後的故事!

關(guan) 於(yu) 我們(men) 聯係我們(men) 網站地圖 用戶調查

ky体育中心 版權所有