版畫《曉風殘月》一經問世,在新中國美術界引起了強烈反響。現在就讓我們(men) 一起走近畫作,重溫經典。

1941年12月8日淩晨,日本陸軍(jun) 渡過深圳河,入侵香港,18天後,香港淪陷。此前撤到香港繼續抗日的一大批文化名人和愛國民主人士也隨即處於(yu) 日軍(jun) 的屠刀之下,情況危急!

此時位於(yu) 皇後大道中18號的八路軍(jun) 香港辦事處連續收到周恩來發來的急電:必須不惜一切代價(jia) ,想盡一切辦法把在香港的茅盾、鄒韜奮、梅蘭(lan) 芳等一批文化名人和愛國民主人士搶救出來,轉移到安全地帶。

為(wei) 此,八路軍(jun) 香港辦事處的負責人廖承誌立即聯係了一直在廣東(dong) 堅持抗戰的東(dong) 江抗日遊擊隊尋求幫助。

當時傳(chuan) 唱在南粵大地的《東(dong) 江縱隊之歌》,就是一首反映東(dong) 江抗日遊擊隊浴血奮戰、勇往直前的經典歌曲。

而這場驚心動魄的港島大營救,在當時遭遇了兩(liang) 大難題!

難題一:如何尋找近千營救對象

文化名人和愛國民主人士為(wei) 了躲避日軍(jun) 的搜捕,住得很分散,許多人每日處於(yu) 逃亡和躲藏之中。廖承誌該如何在香港這麽(me) 大的地方順利找到他們(men) ?

他首先找到了著名的民主人士柳亞(ya) 子,期望從(cong) 他入手,順藤摸瓜找到與(yu) 之相關(guan) 的一大批人,並進一步擴大線索。

難題二:如何秘密護送營救對象

當時,日軍(jun) 已封鎖了香港島至九龍的交通線,香港的各大碼頭上都有日軍(jun) 把守監視。

1942年元旦前後,日軍(jun) 因為(wei) 香港的糧食和燃料嚴(yan) 重短缺,決(jue) 定疏散香港大批難民到內(nei) 地。廖承誌認為(wei) 這是一個(ge) 絕佳的機會(hui) ,他立即決(jue) 定將一批文化名人混入難民中,轉移出香港。

就這樣,鄒韜奮、茅盾等人化裝成難民,在秘密交通員的帶領下開始向內(nei) 地轉移。每到一處,都有專(zhuan) 人與(yu) 他們(men) 接應,沿途還有遊擊隊員保障他們(men) 的安全。

最終,他們(men) 被順利護送到羊台山抗日根據地。

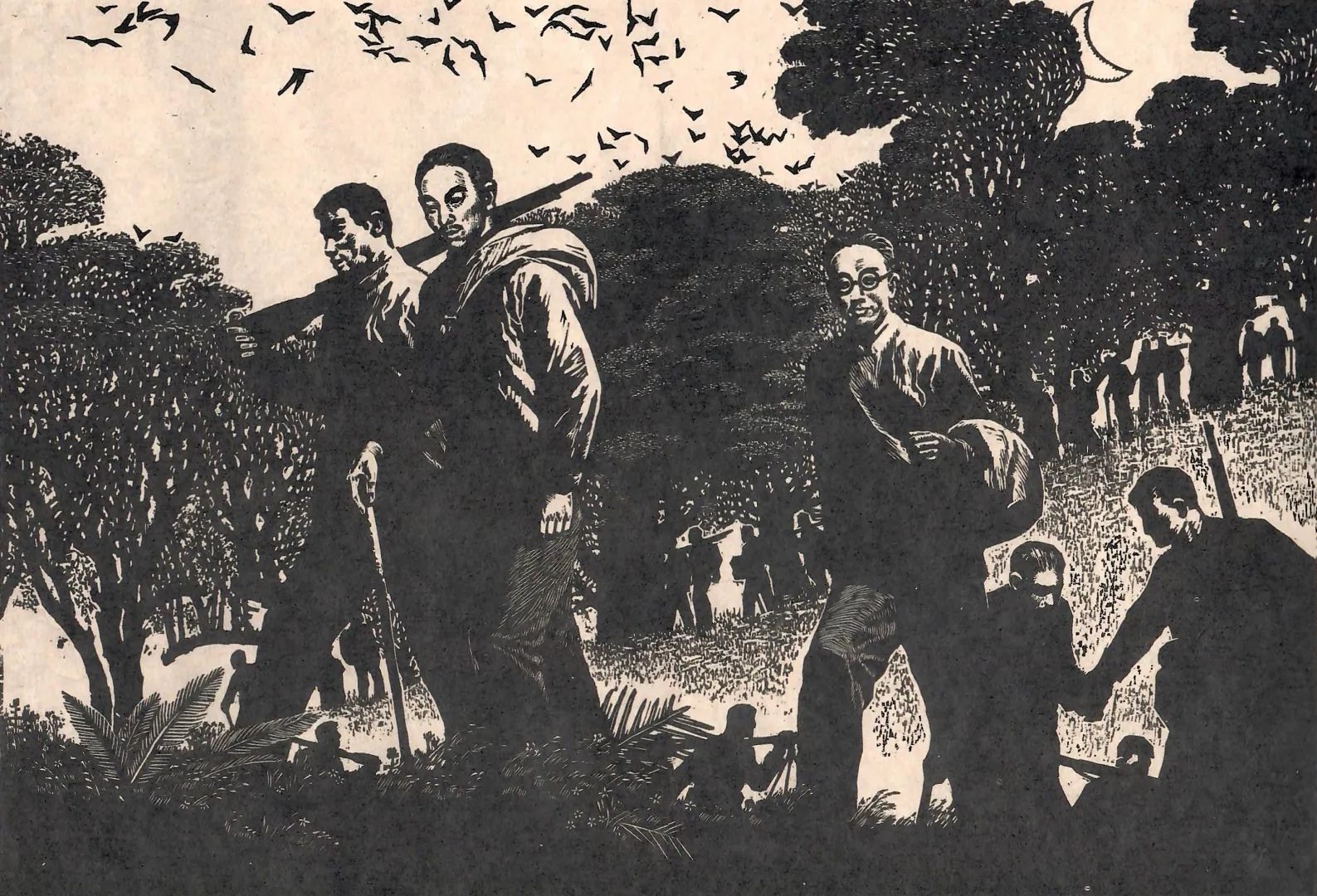

1981年,畫家蔡迪支、許欽鬆根據香港淪陷時中共中央八路軍(jun) 辦事處及東(dong) 江抗日遊擊隊合力營救文化人士到達抗日後方的場景,創作了版畫作品《曉風殘月》。

畫作以“之”字形構圖,勾勒出一幅這樣的場景:一支正在行進的隊伍,沿著蜿蜒迂回的山路,魚貫穿梭在夜晚的叢(cong) 林之中。

從(cong) 樹冠中騰起的一群烏(wu) 鴉在空中紛飛,驚擾了夜晚本該有的寧靜,營造出緊張的氣氛,讓人感覺危機四伏。

走在隊伍最前麵的茅盾身背行囊,臉上現出一絲(si) 倦意,身姿卻依舊挺拔堅定,神情也泰然自若;身邊的護衛者更是扛槍闊步,神色篤定。

緊隨其後的鄒韜奮嘴角帶笑,圓框眼鏡透出文人的儒雅,矯健步伐散發著革命樂(le) 觀主義(yi) 精神。在他身後,拄著竹棍的文化人士在背槍戰士的幫扶下,正走在崎嶇的山路上。

畫家還以留白表現夜空,單線輪廓勾勒出一彎月亮,與(yu) 之呼應的是前景中主要人物側(ce) 臉和肩背的留白——這不僅(jin) 使他們(men) 的麵部更加清晰,也恰似月光灑落,畫麵表現得巧妙而又真實。

為(wei) 了還原“中國文化名人大營救”這個(ge) 重要曆史事件,蔡迪支和許欽鬆查閱了大量的曆史資料,將整個(ge) 畫作場景設計為(wei) 大家星夜兼程、翻山越嶺趕往遊擊區的場景。

為(wei) 了表現出茅盾和鄒韜奮兩(liang) 位先生的具體(ti) 形象,兩(liang) 位畫家既參考了相關(guan) 的大量照片,又更為(wei) 生動地結合了動態表情,用了半年的時間反複刻畫、精心打磨。

“在刻畫的過程當中,難點在於(yu) 它是拇指頭那麽(me) 大的一個(ge) 小小的地方,能夠刻畫出他們(men) 的形象,而且又特別在形和神方麵要具備,表達這兩(liang) 位先生的主要特征和特有的形象,難度很大。”

——許欽鬆

如今80年過去了,深圳市白石龍村作為(wei) 當年文化名人脫離險境進入遊擊區的第一站,已經建成了一座“中國文化名人大營救紀念館”。

館內(nei) 陳列的文物,深情地講述著這場驚心動魄的曆時近200天的“香港秘密大營救”故事,見證著黨(dang) 對民主人士和愛國知識分子的關(guan) 心與(yu) 關(guan) 愛。

在中華民族複興(xing) 征途上,廣大知識分子必將在新時代的洪流中,勇擔民族複興(xing) 大任,不辱時代使命,為(wei) 實現“兩(liang) 個(ge) 一百年”奮鬥目標、實現中華民族偉(wei) 大複興(xing) 的中國夢貢獻智慧和力量。

營救行動中的條件到底有多艱苦?版畫完成後,在當時引起了怎樣的反響?

讓我們(men) 跟隨中共黨(dang) 史專(zhuan) 家江英、美術評論家於(yu) 洋一起,了解《曉風殘月》背後的故事!

關(guan) 於(yu) 我們(men) 聯係我們(men) 網站地圖 用戶調查

ky体育中心 版權所有