今天的中國,眾(zhong) 多處於(yu) 國際前列的高新技術井噴式發展。其中,許多與(yu) 早在30多年前製定的“863計劃”密切相關(guan) 。這個(ge) 計劃是怎樣誕生的?它為(wei) 中國描繪了一幅怎樣的科技藍圖?

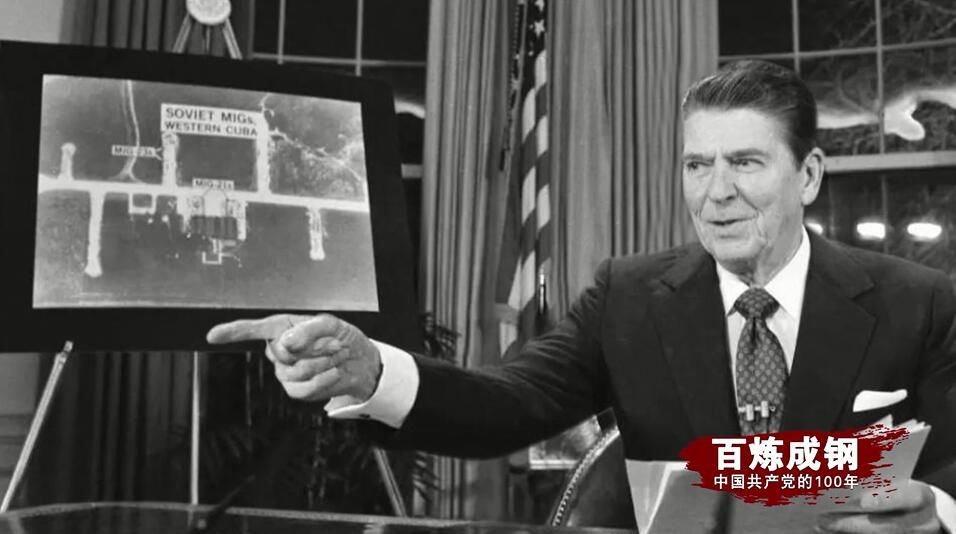

1983年,美國總統裏根發表電視講話,公布了震驚世界的“戰略防禦倡議”,也就是著名的“星球大戰計劃”。蘇聯和東(dong) 歐迅速製定“科技進步綜合綱要”與(yu) 之針鋒相對;西歐17國聯合簽訂“尤裏卡計劃”;日本提出了“今後十年科學技術振興(xing) 政策”。新技術的浪潮衝(chong) 擊著整個(ge) 世界。

此時的中國,改革開放剛剛起步。對很多人來說,高科技還隻是一個(ge) 看不見、摸不著的模糊概念。是立即投入大量資金,跟進科技發展浪潮;還是先全力發展好經濟,在科技發展方麵采取“拿來主義(yi) ”,各方爭(zheng) 論不下。

1985年3月,中共中央作出《關(guan) 於(yu) 科學技術體(ti) 製改革的決(jue) 定》,提出經濟建設必須依靠科學技術、科學技術工作必須麵向經濟建設的戰略方針,加快技術成果向生產(chan) 能力的轉化的步伐,激發了廣大科技工作者的積極性。

1986年2月的一個(ge) 夜晚,無線電電子學家陳芳允來到中科院宿舍樓,敲開了光學家王大珩的家門。這兩(liang) 位為(wei) 共和國科技前途而焦慮的“兩(liang) 彈一星”元勳,徹夜長談。他們(men) 達成一個(ge) 共識:中國必須盡快提出自己的高科技發展計劃。

於(yu) 是,他們(men) 與(yu) 核物理學家王淦昌、航天技術及自動控製專(zhuan) 家楊嘉墀一起,聯名起草了一份《關(guan) 於(yu) 跟蹤研究外國戰略性高技術發展的建議》。四位科學家建議,中國要從(cong) 現在抓起,用力所能及的資金和人力跟蹤新技術的發展進程,而不能等到十年、十五年經濟實力相當好時再說,否則就會(hui) 貽誤時機,真正的新技術是引進不來的。

1986年3月3日,這份建議書(shu) 被遞交到了鄧小平的案頭。早在1978年就提出“科學技術是生產(chan) 力”的鄧小平,顯然再一次被建議書(shu) 中提到的嚴(yan) 峻的國內(nei) 外形勢所觸動。僅(jin) 僅(jin) 過了兩(liang) 天,他就親(qin) 自批示:此事宜速作決(jue) 斷,不可拖延。

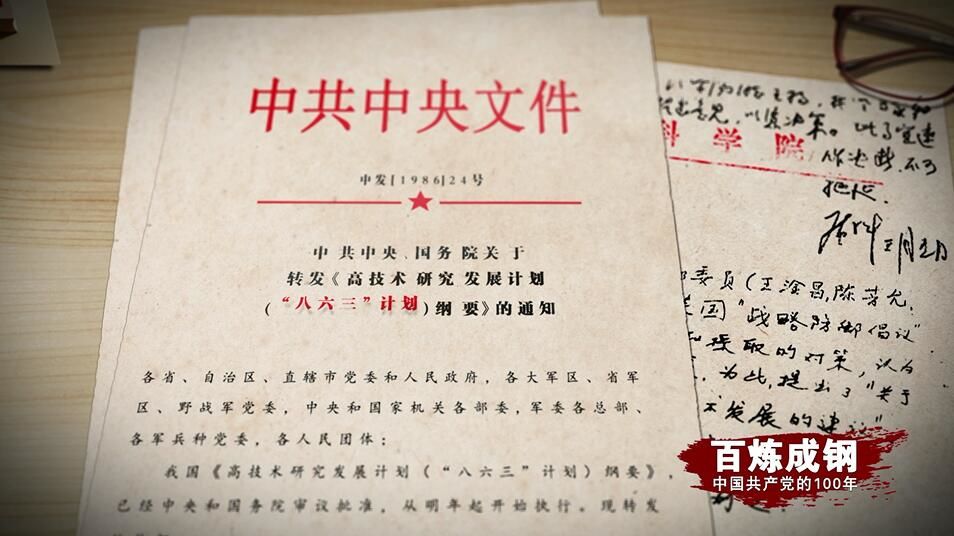

隨後的半年裏,國務院先後召開七次會(hui) 議,組織兩(liang) 百多位專(zhuan) 家反複探討、論證。1986年11月18日,這份麵向21世紀的中國戰略性高科技發展計劃——《高技術研究發展計劃綱要》,正式發布。由於(yu) 科學家的建議和鄧小平對建議的批示都是在1986年3月,這個(ge) 宏偉(wei) 的計劃簡稱“863計劃”。

“863計劃”從(cong) 世界高技術發展趨勢和中國實際需要出發,選擇生物、航天、信息、先進防禦、自動化、能源和新材料等七個(ge) 領域15個(ge) 主題項目,作為(wei) 我國發展高科技的重點。1996年又新增了海洋技術領域。

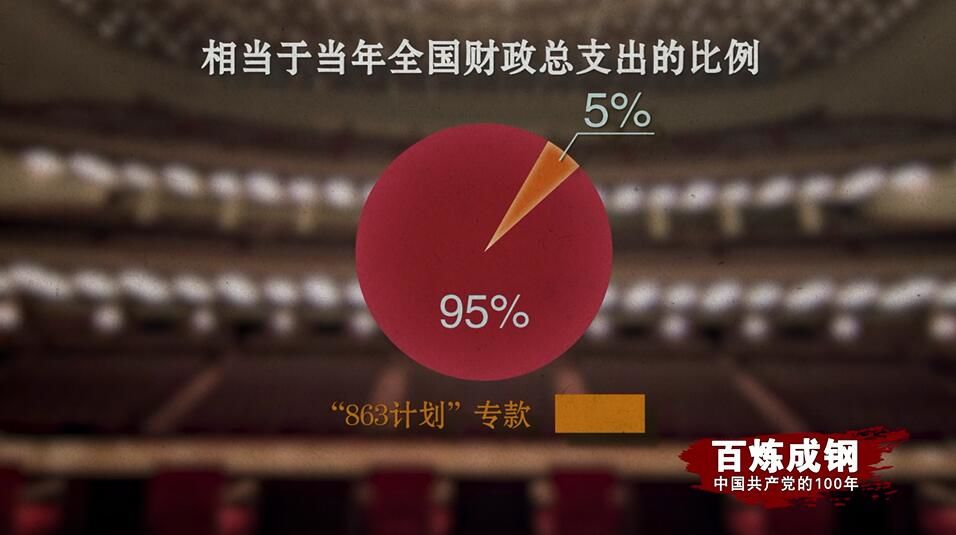

在整個(ge) 計劃的討論過程中,經費無疑是最關(guan) 鍵又最敏感的問題。因為(wei) 高科技就意味著高投資,但考慮到當時國內(nei) 的經濟條件,王淦昌提出:“能省就省,一年能給兩(liang) 個(ge) 億(yi) 就行。”他們(men) 怎麽(me) 也沒想到的是,鄧小平和中央最後竟批了100億(yi) 的專(zhuan) 款,相當於(yu) 當年全國財政總支出的二十分之一!

這樣的決(jue) 斷和投入,開啟了新中國科技騰飛的征程。

我國第一座高能加速器——北京正負電子對撞機首次對撞成功,揭開了我國高能物理研究的新篇章;曙光高性能計算機的研製成功,打破了國外長達幾十年的技術封鎖;中國參與(yu) 完成了人類基因組的測序任務,在基因研究領域站到世界最前沿;兩(liang) 係法雜交水稻技術的創新實踐,引領了全球水稻雜種優(you) 勢利用的發展方向。

鄧小平提出的“發展高科技,實現產(chan) 業(ye) 化”,也成為(wei) 了“863計劃”最鮮明的特征之一。上世紀80年代以來,眾(zhong) 多科技成果的大量轉化,使高科技如同陽光、空氣和水,滲透進每個(ge) 人的日常生活。

鄧小平:“過去也好,今天也好,將來也好,中國這麽(me) 一個(ge) 國家,必須在高科技領域裏邊,有一席之地。”

科學技術是第一生產(chan) 力。上世紀八九十年代,國家先後實施了星火計劃、“863計劃”、火炬計劃、973計劃……

“863計劃”的實施,為(wei) 中國在世界高科技領域占有一席之地,奠定了堅實的基礎。

關(guan) 於(yu) 我們(men) 聯係我們(men) 網站地圖 用戶調查

ky体育中心 版權所有