1977年,由上海科學技術出版社組織編寫(xie) 的《數理化自學叢(cong) 書(shu) 》重版發行。讓人意想不到的是,這套曾經默默無聞的教科書(shu) 再版後受到了極大的歡迎,與(yu) 其它課本一起,在新華書(shu) 店掀起了一股搶購潮,排隊的人流甚至阻塞了交通。

為(wei) 什麽(me) 曾經無人問津的教科書(shu) 會(hui) 在1977年突然成為(wei) 暢銷書(shu) ,在這一年,究竟發生了什麽(me) ?

這一切要從(cong) 1977年8月4日說起。這一天,剛剛複出不久、主動要求分管教育科學工作的鄧小平同誌主持了有30多名科學家和教育工作者參加的座談會(hui) 。

會(hui) 議討論的重點集中在高校招生這個(ge) 熱點問題。武漢大學的查全性副教授尖銳批評了現行招生製度,與(yu) 會(hui) 的許多專(zhuan) 家都表示讚同,建議下決(jue) 心對現行高校招生製度進行改革。當時有學者提出一個(ge) 招生的十六字方針:“自願報考、單位同意、統一考試、擇優(you) 錄取”,鄧小平揮筆把“單位同意”四個(ge) 字去掉了。他主張立即恢複高考:“改變現行招生辦法,既然今年還有時間,那就堅決(jue) 改”,“今年就要下決(jue) 心恢複從(cong) 高中畢業(ye) 生中直接招考學生”。

鄧小平的果斷意見,贏得了全場熱烈的掌聲。

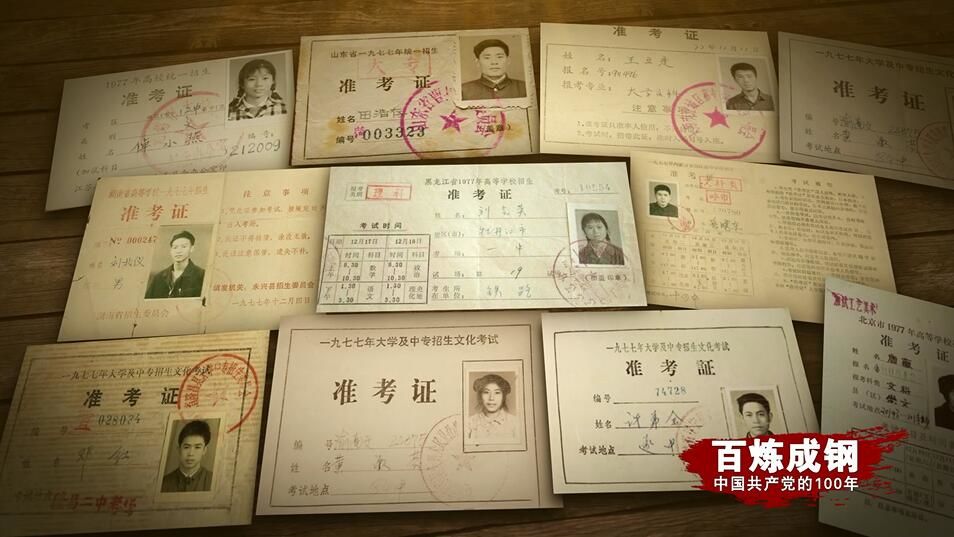

1977年10月5日,中央政治局討論通過了招生工作文件。10月12日,國務院批轉教育部《關(guan) 於(yu) 1977年高等學校招生工作的意見》和《關(guan) 於(yu) 高等學校招收研究生的意見》兩(liang) 個(ge) 文件,宣布當年立即恢複高考。

自此,中斷了11年的高考招生製度重新恢複。

一個(ge) “考”字,猶如一聲號令,蕩滌了“讀書(shu) 無用論”的汙流,為(wei) 百廢待興(xing) 的中國大地吹來了第一陣尊重知識、尊重人才的春風,也成為(wei) 教育領域撥亂(luan) 反正的第一聲春雷。

統一考試、擇優(you) 錄取,給無數青年人提供了一個(ge) 相對公平的機會(hui) ,尤其是讓那些上山下鄉(xiang) 和回鄉(xiang) 青年看到改變生活命運的希望。城裏的中青年紛紛湧入書(shu) 店與(yu) 圖書(shu) 館,如饑似渴地學習(xi) 。插隊的知青們(men) 翹首以待郵遞員送來家中郵寄的備考書(shu) 籍。缺少複習(xi) 資料的農(nong) 村青年則把報紙上的社論、評論都剪下來,當作範文一篇篇背誦。

他們(men) 中,有十幾年前就告別學校的“老三屆”,也有剛畢業(ye) 的高中生,年紀小的隻有十六七,年紀大的已過而立之年。他們(men) 中有夫妻、師生、朋友、同事,所有人站在了同一條起跑線上。

地球物理學家黃大年,這一年19歲,隻有考試大綱的他盡全力汲取所有能夠接觸到的知識。憑借從(cong) 小養(yang) 成的快速學習(xi) 能力,他在考前背完了兩(liang) 本300頁的政治和史地複習(xi) 書(shu) 。

經濟學家錢穎一,這一年21歲,他找同學借來文革前的中學教科書(shu) ,背到鄉(xiang) 下進行自學,他的英語和數學都是在田埂上學的。

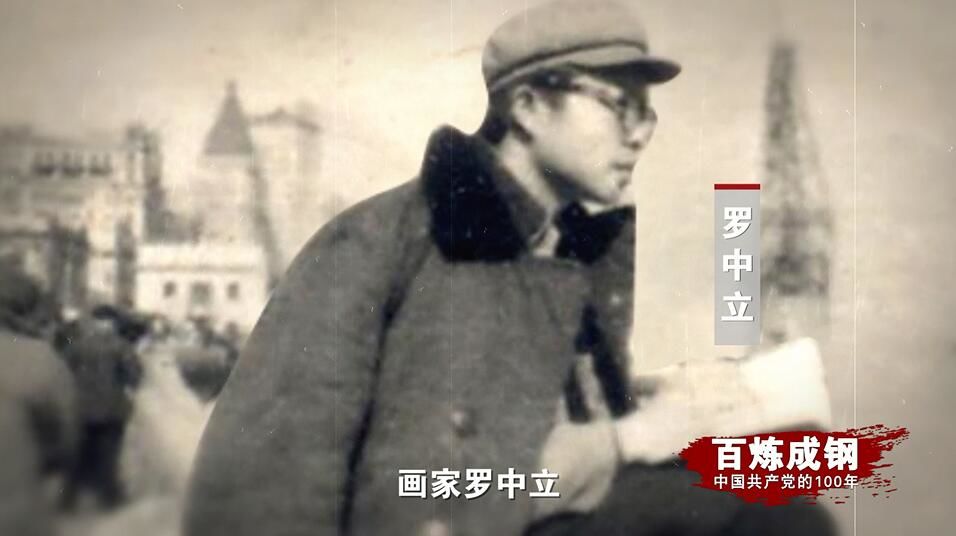

畫家羅中立,這一年29歲,每天下班之後,他跟著輔導老師重新學畫,離開課堂多年的他不敢怠慢,起早貪黑地複習(xi) ,甚至熬出了結膜炎,終於(yu) 補上了缺失的美術課程。

1977年11月至12月,570萬(wan) 考生用激情和渴望驅散了1977年的寒冬,這也是新中國曆史上,唯一一次冬季高考。次年3月,27.3萬(wan) 名大學生,懷著對校園的憧憬和對未來的期待,走進了他們(men) 夢寐以求的“象牙塔”。

高考製度的恢複,為(wei) 被“文化大革命”耽誤的大批知識青年敞開了大學之門,不僅(jin) 推動了“文化大革命”之後中國教育的複興(xing) ,而且對社會(hui) 變化產(chan) 生了深遠影響,成為(wei) 改革開放初期標誌性大事。社會(hui) 上和青年中重新出現了學習(xi) 科學文化知識的熱潮,國家現代化建設所需要的大批人才開始得到有計劃的培養(yang) 。

恢複高考打破了僵化的思想堅冰,給廣大知識青年和全社會(hui) 帶來巨大的正能量,為(wei) 中國撥亂(luan) 反正、走向改革開放注入了無比強大的動力。

關(guan) 於(yu) 我們(men) 聯係我們(men) 網站地圖 用戶調查

ky体育中心 版權所有