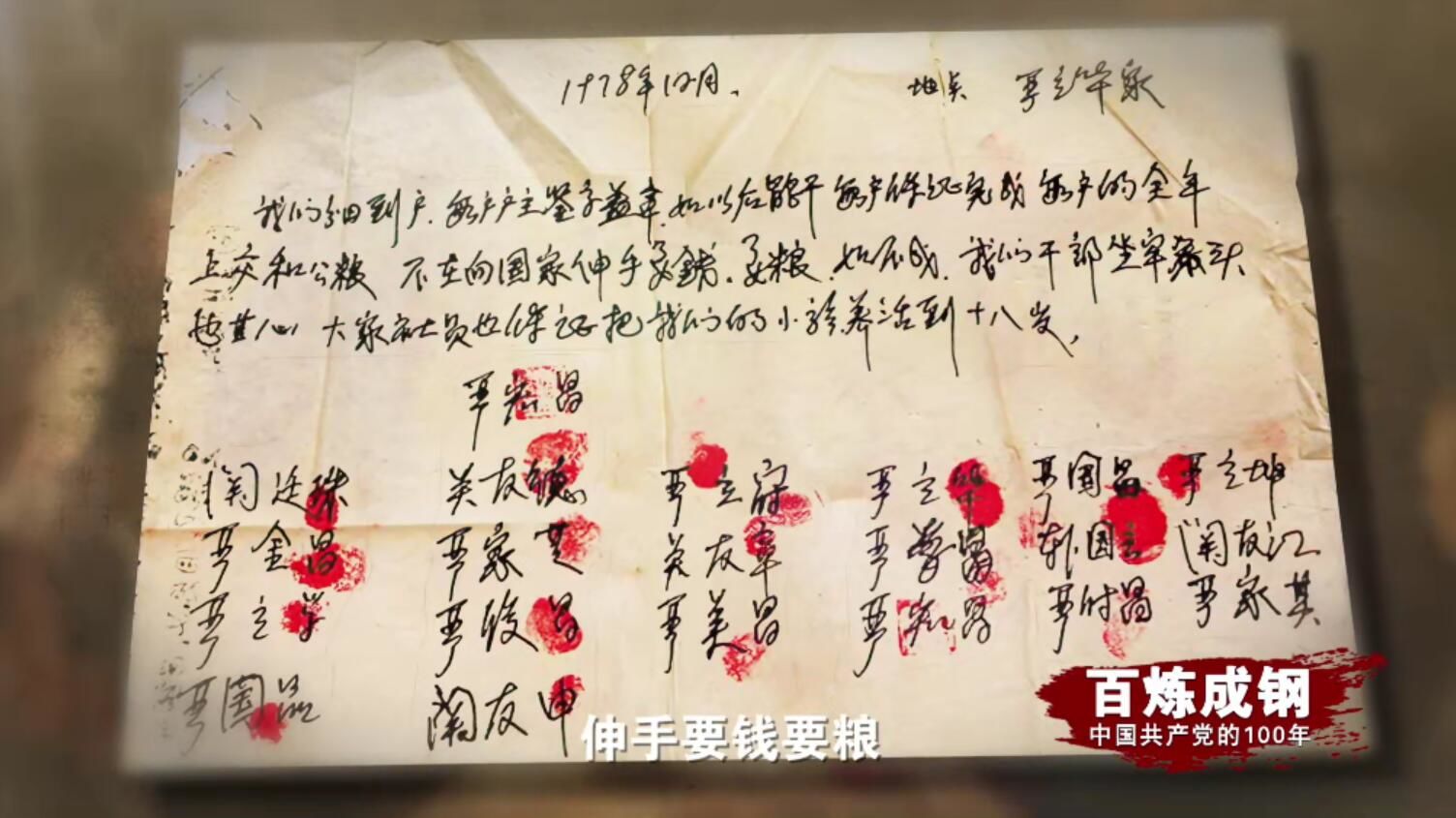

1978年的一個(ge) 冬夜,鳳陽縣小崗村18位農(nong) 民在破舊的茅草屋內(nei) ,為(wei) 了生存簽下這樣的契約:“我們(men) 分田到戶,每戶戶主簽字蓋章,如以後能幹,每戶保證完成每戶的全年上交和公糧,不在(再)向國家伸手要錢要糧。”

小崗村的農(nong) 民們(men) ,為(wei) 什麽(me) 要冒著巨大的風險,義(yi) 無反顧地按下自己的手印呢?

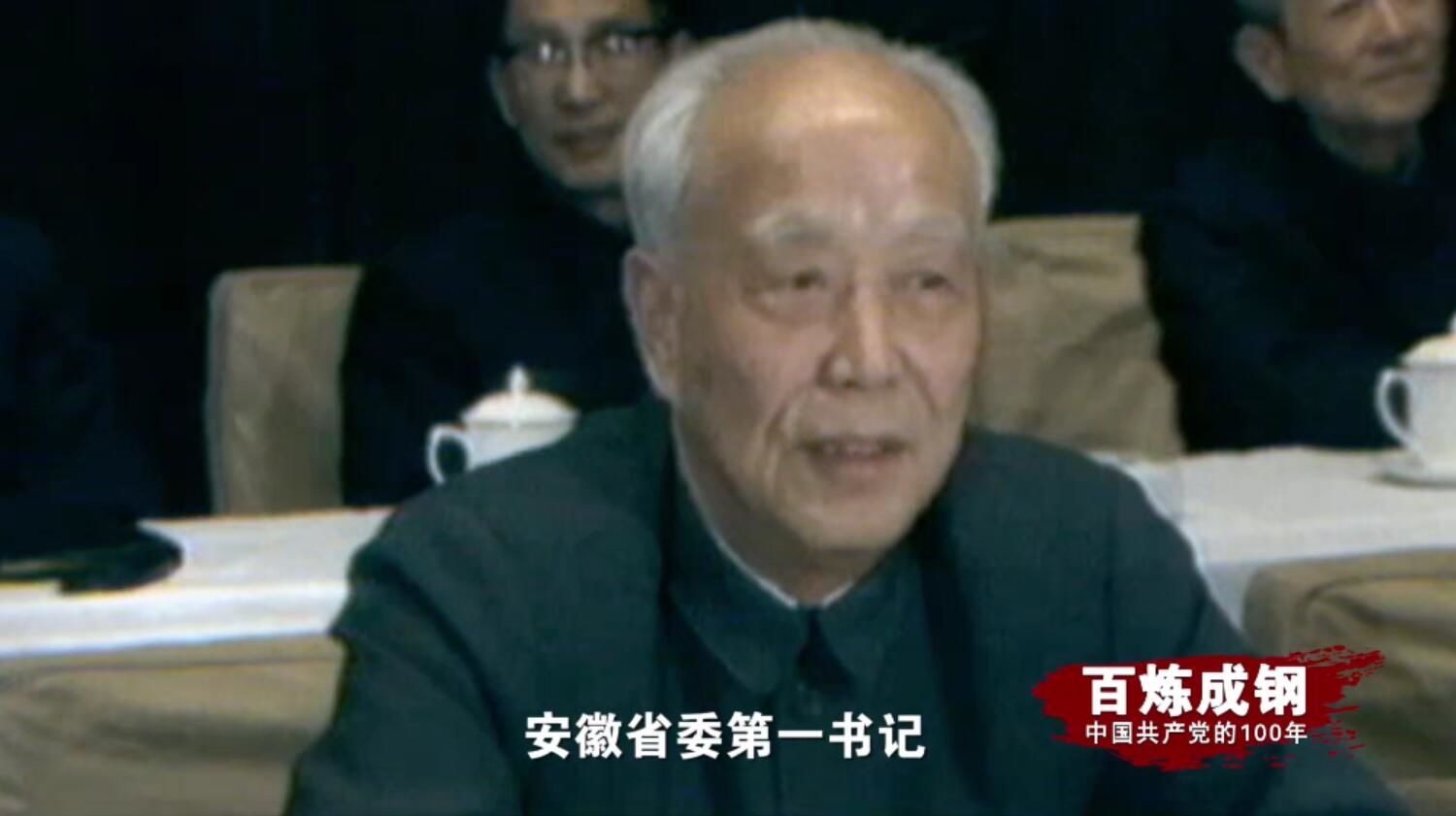

1977年6月,中央政治局會(hui) 議上放映了一部隻有10分鍾的內(nei) 部參考片,片中反映的是安徽農(nong) 村的貧困狀況。隨後中央政治局迅速作出決(jue) 定,要盡快派一名得力的幹部去主持安徽工作。於(yu) 是,萬(wan) 裏被任命為(wei) 安徽省委第一書(shu) 記。

1978年夏,安徽發生特大旱災,省委果斷作出了借地給農(nong) 民種麥種菜,所產(chan) 糧菜不征購,不計口糧的決(jue) 定。結果,肥西縣大旱之年取得大豐(feng) 收。在“借地種麥種菜”的影響下,安徽農(nong) 村悄然興(xing) 起了包產(chan) 到組、包產(chan) 到戶的做法。

小崗村創造的包幹到戶,就是“保證國家的,留足集體(ti) 的,剩下都是自己的”。這個(ge) 辦法簡便易行,成效顯著,受到農(nong) 民歡迎。小崗村的村民在包幹到戶製度的激勵下,多年的幹勁爆發了出來,承包一年就獲得大豐(feng) 收。糧食多了,笑臉也多了。

對於(yu) 包產(chan) 到戶、包幹到戶等農(nong) 業(ye) 生產(chan) 責任製形式,黨(dang) 內(nei) 外一度出現了不同意見。不少人心存疑慮,擔心這樣會(hui) 影響農(nong) 村集體(ti) 經濟,會(hui) 偏離農(nong) 村發展的社會(hui) 主義(yi) 方向。

1980年1月,萬(wan) 裏到小崗視察,對小崗的創舉(ju) 作了高度的評價(jia) ,肯定了包幹到戶,他說:“我批準你們(men) 試5年!”

包幹到戶從(cong) 暗處走到明處,從(cong) 個(ge) 別省份走到全國許多省份,觀望和反對的聲音也隨之而來,未來向何處,還需要一個(ge) 明確的指針。

就在這關(guan) 鍵的時刻,鄧小平對農(nong) 村的改革及時給予了有力的支持。鄧小平說,包產(chan) 到戶是“農(nong) 民發明的”,“搞了包產(chan) 到戶,效果很好,變化很快。安徽肥西縣絕大多數生產(chan) 隊搞了包產(chan) 到戶,增產(chan) 幅度很大。‘鳳陽花鼓’中唱的那個(ge) 鳳陽縣,絕大多數生產(chan) 隊搞了大包幹,也是一年翻身,改變麵貌。有的同誌擔心,這樣搞會(hui) 不會(hui) 影響集體(ti) 經濟。我看這種擔心是不必要的。”

鄧小平一錘定音,農(nong) 村改革率先突破。

1980年9月,中共中央《關(guan) 於(yu) 進一步加強和完善農(nong) 業(ye) 生產(chan) 責任製的幾個(ge) 問題》印發,肯定了包產(chan) 到戶的社會(hui) 主義(yi) 性質。

1982年到1986年,中共中央連續五年發出中央一號文件,把以包產(chan) 到戶、包幹到戶為(wei) 主要形式的家庭聯產(chan) 承包責任製推向全國。

大包幹帶來大變化,據國家統計局統計,1984年,全國糧食產(chan) 量首次突破4000億(yi) 公斤,農(nong) 林牧漁業(ye) 總產(chan) 值比1978年增長1.3倍,中國人均糧食擁有量接近400公斤。

隨著“大包幹”的實行,全國農(nong) 業(ye) 發展呈現出一片欣欣向榮的景象。小崗村敢為(wei) 人先的首創精神,孕育了彌足珍貴的改革精神,有力地證明了群眾(zhong) 在改革中的巨大創造力。

農(nong) 村改革是中國農(nong) 民的偉(wei) 大創造。廣大農(nong) 村基層幹部和億(yi) 萬(wan) 農(nong) 民為(wei) 改變農(nong) 村麵貌和自身命運,勇敢衝(chong) 破不利於(yu) 生產(chan) 力發展的舊體(ti) 製,掀起了波瀾壯闊的改革大潮。建設中國特色社會(hui) 主義(yi) 的偉(wei) 大實踐,就這樣在黨(dang) 和廣大人民群眾(zhong) 的創造中,開始一步一步堅定前行。

關(guan) 於(yu) 我們(men) 聯係我們(men) 網站地圖 用戶調查

ky体育中心 版權所有