1949年3月23日,西柏坡,中共中央機關(guan) 及所屬機構即將向北平進發。

毛澤東(dong) 卻仍然安坐在那張半舊的躺椅上,翻看著一本書(shu) 。秘書(shu) 輕聲催促道:主席,大家都準備好了。毛澤東(dong) 站起身,把手裏的書(shu) 交給秘書(shu) 說:“這本書(shu) 你帶上吧!”

是什麽(me) 書(shu) ,讓毛澤東(dong) 在這樣的重大時刻依然不忍釋卷?

此時此刻的毛澤東(dong) ,又在思考什麽(me) 問題呢?

在即將奪取全國勝利的重大時刻,毛澤東(dong) 想起黃炎培和他在延安窯洞裏那段“如何跳出興(xing) 亡周期率”的對話。如何保持清醒的頭腦,成為(wei) 擺在中國共產(chan) 黨(dang) 人麵前最迫切的問題。此時的毛澤東(dong) 心情是複雜的。

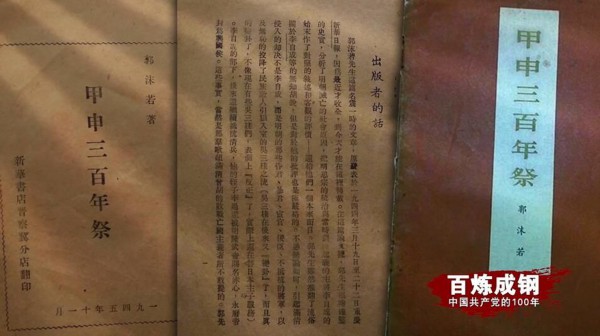

這段時間,他重讀了郭沫若1944年所寫(xie) 的《甲申三百年祭》。這本書(shu) 對明末李自成領導的農(nong) 民起義(yi) 失敗的曆史教訓作了總結。當年一經發表,立即受到了毛澤東(dong) 和中共中央的重視,毛澤東(dong) 多次指出要從(cong) 李自成起義(yi) 的曆史中吸取經驗教訓。

1949年3月5日,這天是中國共產(chan) 黨(dang) 七屆二中全會(hui) 召開的日子。會(hui) 場設在中央大院的西北角,是臨(lin) 時搭建的中央大夥(huo) 房。

攝影師把機器架在門口一側(ce) ,兩(liang) 天的拍攝留下了包括中央五大書(shu) 記毛澤東(dong) 、朱德、劉少奇、周恩來、任弼時,以及從(cong) 全國各個(ge) 戰場趕來的彭德懷、鄧小平、賀龍、聶榮臻、習(xi) 仲勳等人的影像資料。

參加會(hui) 議的委員們(men) 都會(hui) 掀開門簾步入會(hui) 場。會(hui) 場大門口這個(ge) 棉布門簾兒(er) ,成為(wei) 了影像記憶中七屆二中全會(hui) 的符號。

下午3點左右,毛澤東(dong) 麵帶笑容走進會(hui) 場。在會(hui) 議開始後,他首先作報告。在講話中,毛澤東(dong) 提出眼下的工作重心要由鄉(xiang) 村轉到城市,並計劃在四、五月份占領南京後,在北平召開政治協商會(hui) 議,成立聯合政府。

毛澤東(dong) 揮著他的大手向全黨(dang) 提出,“奪取全國勝利,這隻是萬(wan) 裏長征走完了第一步。”“如果國家,主要的就是人民解放軍(jun) 和我們(men) 的黨(dang) 腐化下去,無產(chan) 階級不能掌握住這個(ge) 國家政權,那還是有問題的。”會(hui) 議還根據毛澤東(dong) 的提議,製定了“不做壽、不送禮、少敬酒、少拍掌、不以黨(dang) 的領導者的名字作地名、不要把中國同誌和馬克思、恩格斯、列寧、斯大林並列”6條規定。

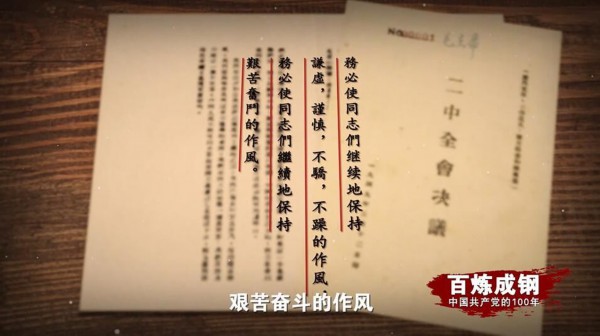

在講話的最後,毛澤東(dong) 用堅定的語氣說出了對全黨(dang) 的要求:“務必使同誌們(men) 繼續地保持謙虛、謹慎、不驕、不躁的作風,務必使同誌們(men) 繼續地保持艱苦奮鬥的作風。”

“兩(liang) 個(ge) 務必”的提出,為(wei) 即將執政的共產(chan) 黨(dang) 人敲響了警鍾,成為(wei) “跳出周期率”“不當李自成”的錚錚誓言。

在七屆二中全會(hui) 結束十天後,中共中央機關(guan) 及所屬機構即將離開西柏坡,向北平進發。

臨(lin) 上車前,毛澤東(dong) 對周恩來說:“今天是進京‘趕考’的日子,不睡覺也高興(xing) 啊。”周恩來笑著說:“我們(men) 應當都能考試及格,不要退回來。”毛澤東(dong) 說:“退回去就失敗了,我們(men) 決(jue) 不當李自成。我們(men) 都希望考個(ge) 好成績。”

三年三次大搬家,都選擇了早春三月。1947年3月18日,中共中央撤離延安,轉戰陝北;1948年3月23日,中央前委離開米脂楊家溝,東(dong) 渡黃河向西柏坡進發;今天又是3月23日,他們(men) 又一次出發了。

從(cong) 1921年到1949年,中國共產(chan) 黨(dang) 領導人民奮鬥了二十八年。無數先烈用鮮血和生命,換來了中國革命的勝利,新中國的誕生!

毛澤東(dong) 和他的戰友們(men) ,懷著敬畏,帶著理想,進軍(jun) 北平,走進考場。他們(men) 改變了中國的命運,描繪了新中國的美景,改寫(xie) 了中國曆史的進程。

在中國革命轉折關(guan) 頭召開的七屆二中全會(hui) ,具有重大曆史意義(yi) 。會(hui) 議作出的各項政策規定,對迎接革命在全國的勝利,對新中國建設事業(ye) ,都具有重要指導作用。

關(guan) 於(yu) 我們(men) 聯係我們(men) 網站地圖 用戶調查

ky体育中心 版權所有