“風在吼,馬在叫,黃河在咆哮,黃河在咆哮……”1939年4月13日,延安陝北公學大禮堂,《黃河大合唱》首演。

這場演出,沒有幾件像樣的樂(le) 器:低音弦樂(le) 器是用煤油桶製成的,打擊樂(le) 器用上了臉盆,大把勺子放在搪瓷缸子裏搖晃以營造效果……在這支原始樂(le) 隊的演奏下,四十多位熱血青年放聲高唱。當《怒吼吧,黃河》的尾音落下的一刹那,掌聲、叫好聲和抗日的口號聲,如雷鳴般在大禮堂響起。

這個(ge) 禮堂裏的歌聲,傳(chuan) 出了延安,飄向大江南北,成為(wei) 中華民族史上不朽的英雄樂(le) 章。《黃河大合唱》的曲作者,就是被譽為(wei) “人民音樂(le) 家”的冼星海。

冼星海(冼星海紀念館供圖)

出生於(yu) 貧苦船工家庭的冼星海,自小熱愛音樂(le) ,13歲起便輾轉廣州、北京、上海、法國等地求學。他發表的著名音樂(le) 短論《普遍的音樂(le) 》中提到,“中國需求的不是貴族式或私人的音樂(le) ,中國人所需求的是普遍的音樂(le) ”,“學音樂(le) 的人”要“負起一個(ge) 重責,救起不振的中國”。

從(cong) 巴黎學成歸國後,冼星海立誌把音樂(le) 獻給祖國,積極投身抗日救亡運動。全民族抗戰爆發,他加入上海救亡演劇二隊,到蘇州、南京、洛陽等地進行抗日文藝宣傳(chuan) 。之後又轉戰武漢,深入學校、農(nong) 村、廠礦、部隊,推廣和指導群眾(zhong) 救亡歌詠活動。在此期間,他創作了《救國軍(jun) 歌》《遊擊軍(jun) 歌》等充滿愛國激情和戰鬥熱情的抗戰歌曲。1938年,冼星海應魯迅藝術學院師生邀請,奔赴延安,擔任音樂(le) 係主任。

在延安這片根植於(yu) 群眾(zhong) 、遍布希望曙光的土地,冼星海的創作熱情高漲。他創作了《生產(chan) 大合唱》《九一八大合唱》等大型作品,發表了《聶耳——中國新興(xing) 音樂(le) 的創造者》《論中國音樂(le) 的民族形式》等音樂(le) 論文。舉(ju) 世聞名的《黃河大合唱》也誕生於(yu) 此。

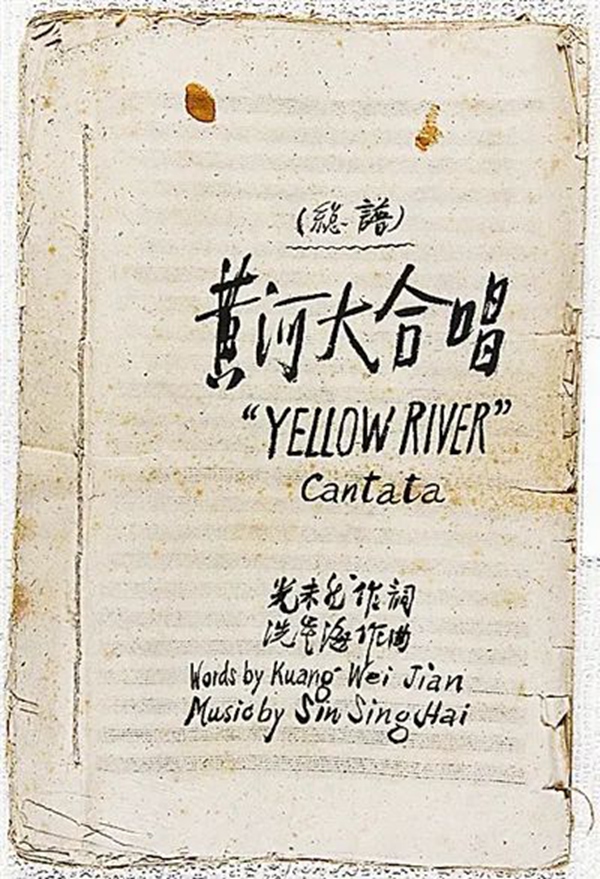

《黃河大合唱》曲譜封麵

1939年,冼星海前去看望在延安住院的詩人光未然。光未然談起了乘木船渡黃河時的震撼,以及創作朗誦詩的構想,冼星海聽後十分興(xing) 奮,希望他寫(xie) 成歌詞。急流險灘的壺口瀑布、悠長高亢的船夫號子……光未然躺在病床上,一連5天,口述了400多行詩句,寫(xie) 出了長詩《黃河吟》。出院後,光未然將冼星海請到窯洞並朗誦《黃河吟》,聽完後,冼星海騰地站了起來,將歌詞一把抓在手裏,大聲說:“我有把握寫(xie) 好它!”

據冼星海之女冼妮娜講述,六天六夜,父親(qin) 的創作始終處在亢奮狀態。他多次請光未然和戰友們(men) 向他描述黃河的壯觀景象與(yu) 渡河的驚險場麵,並學唱黃河船夫的號子,以體(ti) 會(hui) 黃河的氣概和力量。“在他心中,人民就是抗日的汪洋大海,像黃河之水勢不可當。尤其是船工拚命劃槳,他刻意作了反複唱三遍的處理,以表達堅韌不拔的民族精神。”在創作達到忘我之境時,冼星海情不自禁把手中的煙鬥敲斷了,於(yu) 是他把毛筆杆插在煙鬥上,長長的煙鬥繼續陪伴他潛心創作。

六天之後,洗星海完成了三易其稿的劃時代音樂(le) 巨著《黃河大合唱》。這部作品分為(wei) “黃河頌”“保衛黃河”等八個(ge) 樂(le) 章,全曲氣勢磅礴,歌頌了中國人民的鬥爭(zheng) 精神。它不僅(jin) 轟動了延安,而且傳(chuan) 遍了中國,“保衛家鄉(xiang) !保衛黃河!保衛華北!保衛全中國!”的激昂吼唱,吹響了鼓舞中國人民抵禦外侮的時代號角。

冼星海指揮“魯藝”合唱團排練《黃河大合唱》(1939年夏)

不過,在冼星海看來,“一個(ge) 《黃河大合唱》的成功在我不算什麽(me) ,我還要加倍努力,把自己的精力、自己的心血貢獻給偉(wei) 大的中華民族……我還要寫(xie) ,要到我最後的呼吸為(wei) 止。”

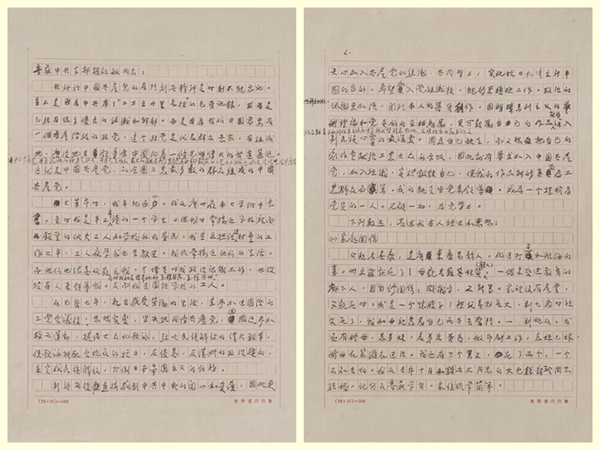

1939年6月,冼星海加入中國共產(chan) 黨(dang) 。他在日記中寫(xie) 道:“今天就算我入黨(dang) 的第一天,可以說生命上最光榮的一天。我希望能改變我的思緒和人生觀,去為(wei) 無產(chan) 階級的音樂(le) 奮鬥!”

冼星海的入黨(dang) 申請書(shu) (冼星海紀念館供圖)

據冼星海紀念館相關(guan) 負責人介紹,冼星海一生共作歌曲數百首(現存250餘(yu) 首),大合唱4部、歌劇1部、交響曲2部、管弦樂(le) 組曲4部、狂想曲1部以及小提琴、鋼琴等器樂(le) 獨奏、重奏曲多首,其中數量最多、影響最廣的是多種多樣的群眾(zhong) 歌曲。

80多年來,《黃河大合唱》不僅(jin) 在中國代代相傳(chuan) ,也在世界、甚至宇宙唱響。1949年,紐約聯合國大會(hui) 上,美國黑人歌唱家保羅·羅伯遜用英語演唱了《黃河大合唱》中的《黃河頌》。2007年,我國第一顆人造月球衛星“嫦娥一號”飛天,搭載的歌曲中就包括《黃河頌》。

5月16日晚,蘭(lan) 州音樂(le) 廳內(nei) 響起起黃河的歌謠,《黃河兒(er) 女中華情》大型音樂(le) 會(hui) 用黃河大合唱和交響樂(le) 歌頌中華民族發展史,禮讚黃河高質量發展。謝幕時,在觀眾(zhong) 長約5分鍾的掌聲、歡呼聲中,指揮李心草攜全體(ti) 演奏人員又返場加演《黃河大合唱》。李心草表示,“有些演出我會(hui) 碰見冷場,但是好像演這部作品從(cong) 來沒有,場場爆滿,場場都是場麵非常感人。”

唱黃河聲,慰赤子心,這是《黃河大合唱》跨越時空的力量。

關(guan) 於(yu) 我們(men) 聯係我們(men) 網站地圖 用戶調查

ky体育中心 版權所有