習(xi) 近平總書(shu) 記講的甘祖昌、龔全珍夫婦的事跡,是中國共產(chan) 黨(dang) 人不忘初心、艱苦奮鬥精神的生動寫(xie) 照。當上少將兩(liang) 年後主動請辭回鄉(xiang) 務農(nong) ,29年間將七成多的工資捐出建設家鄉(xiang) ……甘祖昌“不當將軍(jun) 當農(nong) 民”,他的夫人龔全珍一生以丈夫為(wei) 榜樣,傾(qing) 力教書(shu) 育人、扶危濟困,如今已98歲高齡依然竭盡所能幫扶困難群眾(zhong) 。

“要挑老紅軍(jun) 的擔子,不擺老幹部的架子。”甘祖昌處處用紅軍(jun) 艱苦奮鬥的光榮傳(chuan) 統要求自己,建設家鄉(xiang) ,教育後代。“鄉(xiang) 親(qin) 們(men) 總喜歡稱爸爸為(wei) 將軍(jun) ,可是爸爸總是跟大家說,他就是一農(nong) 民,不是什麽(me) 將軍(jun) 。”時隔幾十年,女兒(er) 甘公榮仍對父親(qin) 當年的言行記憶猶新。

1905年出生的甘祖昌從(cong) 井岡(gang) 山下的鄉(xiang) 村出發,參加過長征、抗日戰爭(zheng) 、解放戰爭(zheng) 等並多次負傷(shang) ,革命足跡遍布大半個(ge) 中國。新中國成立後,他擔任新疆軍(jun) 區後勤部部長,1955年被授予少將軍(jun) 銜。

授銜儀(yi) 式結束後,甘祖昌回家對龔全珍說:“比起那些為(wei) 革命犧牲的老戰友,我的貢獻太少了,組織上給我的榮譽和地位太高了!”

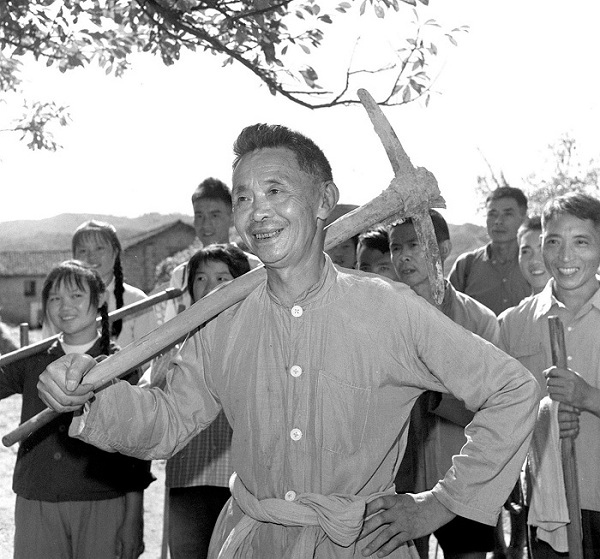

甘祖昌回到家鄉(xiang) 後,一直和村民一起參加生產(chan) 勞動。(圖片來源:新華社)

1957年,放棄將軍(jun) 待遇的甘祖昌回到江西省蓮花縣的沿背村,帶領鄉(xiang) 親(qin) 一道修建了3座水庫、25公裏長的渠道、4座水電站、3條公路、12座橋梁,嘔心瀝血、艱苦創業(ye) ,改變了家鄉(xiang) 貧困落後的麵貌。沿背河上要架設一座公路橋,國家撥了3萬(wan) 元,但他精打細算,僅(jin) 用1.2萬(wan) 元就按質量標準建好,省出的錢又支援其他地方建設了11座小型水泥橋,“一座橋變十二座橋”。

“人生,各自選擇自己的路。我選了物質生活簡陋,而精神生活富裕的路。”這是龔全珍老人在日記中寫(xie) 下的話。跟隨甘祖昌來到小山村,她無怨無悔。

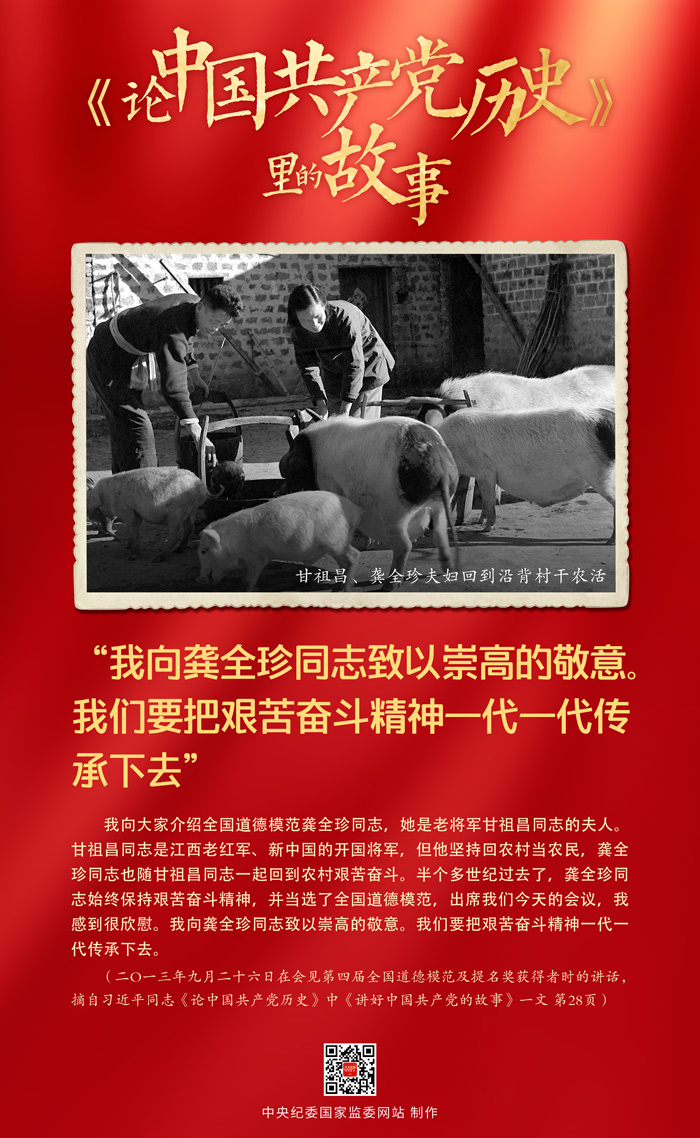

甘祖昌、龔全珍夫婦。(圖片來源:新華社)

1986年,甘祖昌病逝。彌留之際,他交待老伴:“領了工資先交黨(dang) 費,其餘(yu) 買(mai) 化肥農(nong) 藥,送給貧困戶支援農(nong) 業(ye) 建設……”龔全珍繼承丈夫遺誌,靠著微薄的工資,捐資建了8個(ge) 教室,捐助學生上百人,捐贈圖書(shu) 近萬(wan) 冊(ce) ,用實際行動傳(chuan) 承甘祖昌艱苦奮鬥、扶危濟困、建設美好家鄉(xiang) 的信念。

在父母親(qin) 言傳(chuan) 身教中成長,不擺架子挑擔子的思想早早在女兒(er) 甘公榮心底紮了根。2013年,龔全珍發起建立了“愛心救助基金會(hui) ”,甘公榮則當起了母親(qin) 的助手。如今,該基金會(hui) 已為(wei) 眾(zhong) 多困難家庭解了燃眉之急。

一生為(wei) 黨(dang) 、一心為(wei) 民、淡泊名利、艱苦奮鬥、嚴(yan) 於(yu) 律己、永葆本色……蓮花縣史誌辦主任彭金臻向記者例數了甘祖昌、龔全珍夫婦精神的多個(ge) 關(guan) 鍵詞。

“從(cong) 農(nong) 民到將軍(jun) 難,從(cong) 將軍(jun) 到農(nong) 民更難。當年甘祖昌看到家鄉(xiang) 人民的生活還比較落後,就萌發了回來帶領鄉(xiang) 親(qin) 們(men) 過上好日子的想法。”彭金臻說,始終不忘為(wei) 人民服務的宗旨意識,是其精神內(nei) 涵最突出的體(ti) 現。夫婦二人的事跡已經成為(wei) 激勵當地人不斷努力前進的一筆精神財富。

2013年9月26日,習(xi) 近平總書(shu) 記在北京會(hui) 見第四屆全國道德模範及提名獎獲得者時,向老將軍(jun) 甘祖昌的夫人龔全珍致敬。他說,我們(men) 要弘揚這種艱苦奮鬥精神,不僅(jin) 我們(men) 這代人要傳(chuan) 承,我們(men) 的下一代也要弘揚,要一代一代傳(chuan) 承下去。

龔全珍在江西省蓮花縣革命烈士紀念館向人們(men) 講述丈夫甘祖昌將軍(jun) 的故事。(圖片來源:新華社)

為(wei) 了把甘祖昌、龔全珍這種革命傳(chuan) 統精神弘揚下去,江西省萍鄉(xiang) 市在沿背村建設了甘祖昌幹部學院。這是一所“沒有圍牆”的幹部學院,沒搞大拆大建,培訓的主場就設在甘祖昌故居和他帶領村民艱苦奮鬥留下的紅色遺跡,課堂在田野,吃住在農(nong) 家。

通過訪談式互動課程、情景教學課、現場微黨(dang) 課、音像教學課,學員們(men) 得以走進曆史現場重溫那段歲月,親(qin) 身感悟這對忘我奉獻先進模範的閃光精神。有前來培訓的幹部感慨,在反修橋實地聽取《一座橋變十二座橋》的現場教學,觸摸甘將軍(jun) 修的橋和壩,就是在觸摸一顆滾燙的初心。

甘祖昌幹部學院常務副院長林俊江告訴記者,從(cong) 2016年10月開始辦學至今,該院已培訓來自全國各地的5萬(wan) 多名黨(dang) 員幹部,並與(yu) 蓮花縣紀委監委共建了廉潔教育基地。

在林俊江看來,甘祖昌、龔全珍夫婦的精神永不過時、曆久彌新,在新的時代背景下更具特殊意義(yi) 。他和學院的同事們(men) 正在籌劃新的課程內(nei) 容,包括排練情景劇《初心》、將龔全珍老人近年來接受采訪和講課的音像資料重新整理為(wei) 視頻課等,繼續挖掘紅色資源、發揚紅色傳(chuan) 統、傳(chuan) 承紅色基因,讓更多的黨(dang) 員幹部感受到精神的力量、信仰的偉(wei) 大,賡續共產(chan) 黨(dang) 人的精神血脈。

關(guan) 於(yu) 我們(men) 聯係我們(men) 網站地圖 用戶調查

ky体育中心 版權所有