1970年,周恩來總理讓湖南省委的領導把袁隆平的關(guan) 注帶到湖南省第二次農(nong) 業(ye) 科學技術大會(hui) 。會(hui) 上,湖南省委領導破例邀請袁隆平介紹了雜交水稻的研究情況,還向袁隆平透露道,周恩來總理希望雜交水稻能夠繼續研究下去。

這給袁隆平留下了一生難忘的記憶。

在《袁隆平口述自傳(chuan) 》裏,他這樣說道:“這真是雪中送炭,使得孤獨前行的我們(men) ,在一片陰霾中感受到了巨大的力量。”

1970年秋,袁隆平帶著兩(liang) 位助手李必湖和尹華奇奔赴海南島最南端的育種基地——南紅農(nong) 場,尋找合適的不育野生稻。

駐紮南紅農(nong) 場後,袁隆平立即開始了雄性不育秧苗的試驗。然而,秧苗移栽不久就遇上台風,海水倒灌,三人通力搶救才將材料保存下來。

袁隆平意識到,光靠尋找和培育材料還不夠,隨後他帶著多年的試驗數據進京,向中國農(nong) 科院的專(zhuan) 家求救。助手李必湖繼續帶領大家在海南尋找不育的野生稻。

1970年11月23日,李必湖與(yu) 農(nong) 場技術員馮(feng) 克珊照例來到南紅農(nong) 場。在一片雜草中,他們(men) 拿著放大鏡一株一株仔細查看,突然,一株長勢異常的野生稻映入眼簾。

李必湖 袁隆平的學生:

二十分鍾以後,我就看見發現,在我觀察的三米處,有三個(ge) 稻穗的雄花是異常的,第一是細瘦,第二是乳白色。普通野生稻的雄花是肥大、鮮黃色的,一下就發現了。

李必湖迫不及待地給袁隆平發電報報喜。袁隆平連夜趕回海南,第一時間來到實驗室,采集了稻穗上尚未開放的小花朵,在顯微鏡下觀察到大量不規則形狀的碘敗花粉粒。袁隆平確定這就是他尋找多年的稻種,他抑製不住興(xing) 奮和激動,當即將這株野生稻命名為(wei) “野敗”,即花粉敗育型野生稻。

1971年,袁隆平和助手們(men) 以“野敗”為(wei) 母本,培育出五粒金燦燦的雜交種子,後來又用這五顆種子培育出了兩(liang) 百多粒雜交稻種,最終確定了“野敗”的百分之百雄性不育性狀。

1972年,袁隆平帶領團隊加緊步伐,雜交稻種長勢十分喜人,然而就在他們(men) 準備迎接大豐(feng) 收的時候,試驗田裏的雜交稻根本沒有增產(chan) 現象,稻草倒是比平時多了七成。

此時外界指責聲不斷,但袁隆平很快找出問題,明確了改進方向,並在1974年培育出了著名的“南優(you) 二號”。之後兩(liang) 年,“南優(you) 二號”在全國大麵積推廣應用,增產(chan) 幅度全部在20%以上。

與(yu) 此同時,散落到各地的200多粒“野敗”的第二代種子也開花結果。

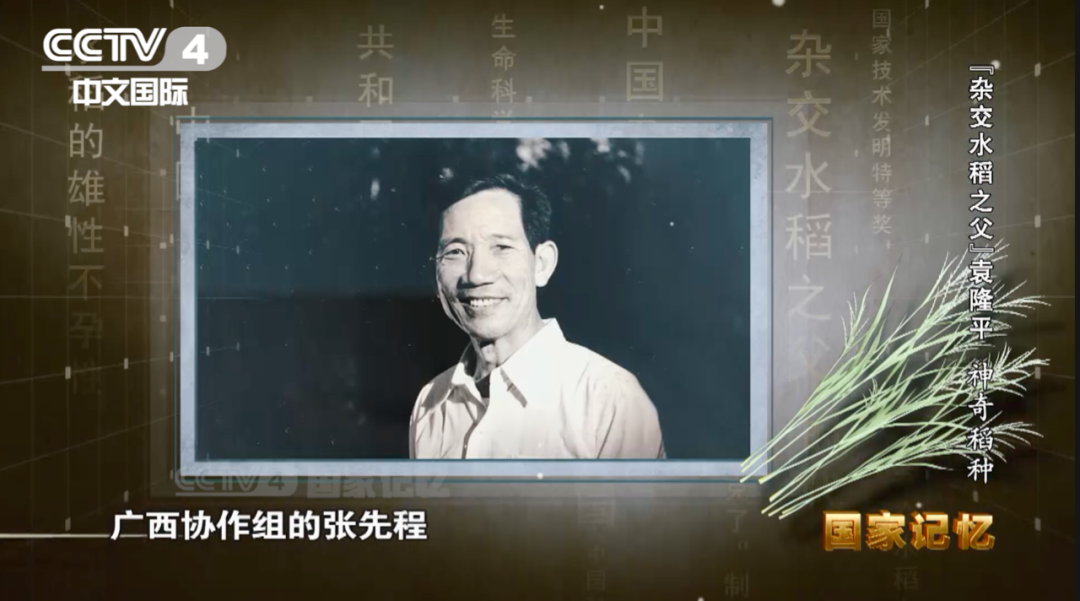

廣西協作組的張先程利用一公斤野敗的種子,率先測配篩選出三係中的恢複係。

江西協作組的顏龍安以“野敗”為(wei) 母本,育成的“珍汕97a”雄性不育係成為(wei) 中國應用時間最長,選配組合最多,適應性最廣的不育係。

福建協作組的謝華安根據袁隆平“三係配套”的技術路線,育成了雜交組合“汕優(you) 63”,創造了推廣速度最快,種植麵積最大等世界稻作史上的幾個(ge) 第一。

這次全國協作僅(jin) 用了三年的時間,就成功實現了雜交水稻的“三係配套”。

在“三係配套”成功後,袁隆平從(cong) 海南返回湖南,他剛下火車,一個(ge) 噩耗傳(chuan) 來,他的父親(qin) 袁興(xing) 烈已經在重慶病逝了。

雜交水稻增產(chan) 的夢想雖然已經實現了,但因多年在外工作,他未能好好陪伴父親(qin) 。未能見到父親(qin) 的最後一麵成為(wei) 了袁隆平終生的遺憾。

1979年4月,袁隆平受邀到菲律賓參加國際水稻科研會(hui) 議,在會(hui) 上介紹了中國雜交水稻技術。

初露頭角的袁隆平吸引了菲律賓國際水稻研究所的目光。

黃淵基 袁隆平的學生:

那個(ge) 時候國際水稻研究所在菲律賓,菲律賓的研究所領導是中國人,要留袁老師。他說,老袁,你到這裏來算了,每個(ge) 月給你5000美金。袁老師這麽(me) 講,我是中國人,我要回國,到國內(nei) 發展,我不能到你這來。

高額酬金並沒有動搖袁隆平的赤子之心,他深知個(ge) 人的命運必將與(yu) 國家緊密聯係在一起。

1981年6月6日,中華人民共和國第一個(ge) 科學技術特等發明獎授獎大會(hui) 上,雜交水稻科研組二十多人以及袁隆平被授予特等發明獎。

也在這一年,中國共產(chan) 黨(dang) 第十一屆中央委員會(hui) 第六次全體(ti) 會(hui) 議把雜交水稻的育成和推廣,與(yu) 兩(liang) 彈一星的成功研製並列為(wei) 中國科學技術取得的重大突破。

袁隆平感覺到,屬於(yu) 他、屬於(yu) 全國奮鬥在秈型雜交水稻科研一線的工作人員的春天到來了。

關(guan) 於(yu) 我們(men) 聯係我們(men) 網站地圖 用戶調查

ky体育中心 版權所有