習(xi) 近平總書(shu) 記在慶祝中國共產(chan) 黨(dang) 成立100周年大會(hui) 上講話指出,一百年來,中國共產(chan) 黨(dang) 弘揚偉(wei) 大建黨(dang) 精神,在長期奮鬥中構建起中國共產(chan) 黨(dang) 人的精神譜係,錘煉出鮮明的政治品格。而在這個(ge) 精神譜係中,就包含了井岡(gang) 山精神、特區精神等多個(ge) 偉(wei) 大精神。

90多年前,井岡(gang) 山茅坪八角樓,油燈微明,毛澤東(dong) 同誌在這裏苦苦思索著中國革命的前途,“農(nong) 村包圍城市、武裝奪取政權”的星星之火從(cong) 這裏燎原,“堅定執著追理想、實事求是闖新路、艱苦奮鬥攻難關(guan) 、依靠群眾(zhong) 求勝利”的井岡(gang) 山精神從(cong) 這裏跨越時空。

五百裏井岡(gang) ,峰巒環繞。90多年前,一條羊腸小路是通往井岡(gang) 山的交通要道,如今,崇山峻嶺間,四車道盤山公路伸展蜿蜒,更有列車飛馳穿梭,飛機直航各地……從(cong) “山路十八彎”的挑糧小道,到“條條大路通井岡(gang) ”的康莊大道,此間的曆史性跨越,折射出一個(ge) 國家的滄桑巨變。

1927年,毛澤東(dong) 同誌率領秋收起義(yi) 隊伍向井岡(gang) 山進發,他要為(wei) 中國革命尋找一條新路。當時大革命失敗,南昌起義(yi) 、秋收起義(yi) 遭受嚴(yan) 重挫折,是繼續在中心城市搞暴動,還是到廣大的農(nong) 村和山區去,這是一個(ge) 關(guan) 係到中國前途和命運的重大抉擇。

原中央文獻研究室室務委員、秘書(shu) 長 閆建琪:當時六萬(wan) 共產(chan) 黨(dang) 人被殺了五萬(wan) 多人,隻剩一萬(wan) 多人。大革命失敗以後,工農(nong) 群眾(zhong) 也被殺,三十萬(wan) 人都沒有了,這種情況下如果還那麽(me) 搞,革命就麵臨(lin) 著失敗的境地。

井岡(gang) 山革命博物館顧問、副研究員 李春祥:在這種情況下,他(毛澤東(dong) )放棄了攻城市的計劃,率領這支工農(nong) 革命軍(jun) 上山。從(cong) 我國國情出發,中國是個(ge) 半殖民地半封建的農(nong) 業(ye) 大國,農(nong) 業(ye) 大國的主體(ti) 是農(nong) 民,如果這個(ge) 群體(ti) 能夠發動組織武裝起來,就會(hui) 有廣泛的群眾(zhong) 基礎。農(nong) 民在山裏、在農(nong) 村,所以就上山了。

這是一條沒有人走過的路,也是一條異常艱辛的路。在物質條件極度匱乏、白色政權經濟封鎖和軍(jun) 事圍剿的情況下,以毛澤東(dong) 為(wei) 代表的中國共產(chan) 黨(dang) 人,敢為(wei) 人先、勇於(yu) 創新,把馬克思主義(yi) 普遍真理和中國革命實際緊密結合,在武裝鬥爭(zheng) 、土地革命、根據地建設等方麵,進行了一係列成功實踐。“三灣改編”、支部建在連上,保證了黨(dang) 對軍(jun) 隊的絕對領導。打土豪分田地,轟轟烈烈的土地革命,極大激發了廣大貧苦農(nong) 民的鬥爭(zheng) 積極性。

井岡(gang) 山革命博物館顧問、副研究員 李春祥:農(nong) 民兄弟有了田地,就有了命根子,而且還有一部法來保護,可想而知,他們(men) 的革命熱情像井噴一樣就爆發出來了,馬上投入戰鬥、參軍(jun) 參政、支援前方,組成浩浩蕩蕩的革命大軍(jun) ,來一個(ge) 農(nong) 村包圍城市、武裝奪取政權,這就是中國特色的革命道路。在這條道路的引領下,我們(men) 黨(dang) 領導中國革命從(cong) 這裏出發,22年以後,走向全國,走向天安門,走出個(ge) 新中國。

井岡(gang) 山是中國革命的搖籃,井岡(gang) 山的革命鬥爭(zheng) 不僅(jin) 點燃了中國革命的星星之火、開辟了中國特色的革命道路,還孕育出了跨越時空的井岡(gang) 山精神。

興(xing) 辦經濟特區是黨(dang) 和國家為(wei) 推進改革開放和社會(hui) 主義(yi) 現代化建設進行的偉(wei) 大創舉(ju) 。1980年8月,深圳經濟特區正式成立,這是我國最早實行對外開放的四個(ge) 經濟特區之一。

原中央文獻研究室室務委員、秘書(shu) 長 閆建琪:特在什麽(me) 地方?特在不按計劃,用市場的辦法。當時已經確定了要引進技術、引進設備,還得管理。我們(men) 摒棄了過去既無外債(zhai) 又無內(nei) 債(zhai) 的辦法,引進外資。這些新問題都是過去沒有遇到過的、不敢做的、不敢想的,而現在都擺在麵前了,我們(men) 想在比較短的時間內(nei) 比較快地發展經濟,就要找一條新路。

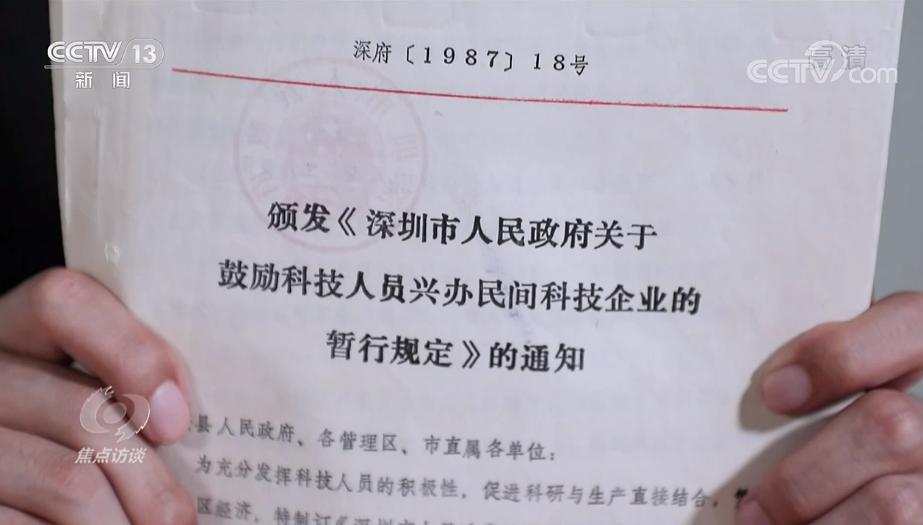

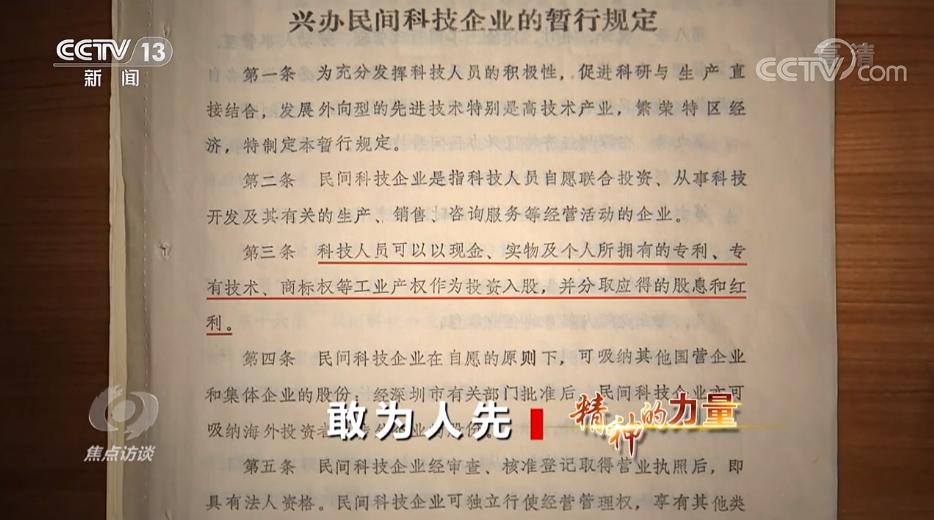

一份簽署於(yu) 1987年的《深圳市人民政府關(guan) 於(yu) 鼓勵科技人員興(xing) 辦民間科技企業(ye) 的暫行規定》,俗稱“18號文件”,是當年深圳民營科技企業(ye) 的“準生證”。這份文件明確提出,除了資金外,商標、專(zhuan) 利、技術等無形資產(chan) 同樣可以入股辦企業(ye) 。深圳經濟特區在製度上撕開的這道“口子”,引發了洪水般的科技企業(ye) 創辦潮。

“18號文件”出台短短一年的時間,深圳就批準興(xing) 辦了民營企業(ye) 104家,這其中就有一個(ge) 人們(men) 熟悉的名字:華為(wei) 。1987年,43歲的任正非看到這份“紅頭文件”後,下定決(jue) 心和五名技術人員一起籌備創建這家企業(ye) ,僅(jin) 僅(jin) 兩(liang) 個(ge) 月後就獲得了深圳市政府的批準。

當改革在市場的某個(ge) 領域邁出第一步後,市場經濟的運行往往會(hui) 推動這一領域的各項管理製度都得到更為(wei) 細致的完善。1995年,當絕大多數人還渴望著端“鐵飯碗”時,針對跳槽人員的《企業(ye) 技術秘密保護條例》已經在深圳展開了實際操作;而市場經濟無法回避的退出機製,在今年3月1日開始實施的《深圳經濟特區個(ge) 人破產(chan) 條例》中得到了進一步的完善,它給予創新創業(ye) 失敗者從(cong) 頭再來的機會(hui) 。

深圳,由此成為(wei) 一塊“磁鐵”,吸引著四麵八方的科技弄潮兒(er) 。如今在深圳,科技大軍(jun) 人數已超過200萬(wan) ,3萬(wan) 多家科技創新型企業(ye) 在這片改革沃土上成長。有著“特區中的特區”之稱的前海,近年來累計推出製度創新成果610項,在全國複製推廣58項。創新的基因融入經濟特區的血脈,成為(wei) 推動發展的強大動力。

40年來,深圳以驚人的速度,從(cong) 昔日落後的小漁村發展成為(wei) 充滿魅力、動力、活力的國際化創新型城市。一個(ge) 個(ge) 生動實踐、感人奇跡,向我們(men) 展示著動真碰硬、破除積弊的累累碩果,向我們(men) 傳(chuan) 遞著敢闖敢試、敢為(wei) 人先、埋頭苦幹的特區精神。

原中央文獻研究室室務委員、秘書(shu) 長 閆建琪:如果說井岡(gang) 山精神是中國革命正確道路的一個(ge) 起點,那麽(me) 特區精神就是在建設中國特色社會(hui) 主義(yi) 道路上,找到了一條如何建設、鞏固、發展中國特色社會(hui) 主義(yi) 市場經濟體(ti) 製的道路。四十年來,成功的實踐證明,這條路是走得通的,是符合經濟發展規律和中國人民利益的。

6月17日,“神舟十二號”飛船發射成功,與(yu) 此前已經繞軌飛行的空間站核心艙和“天舟二號”貨運飛船成功合體(ti) ,三名航天員開啟三個(ge) 月的太空之旅。這是中國航天的第7次載人飛行,在此之前,已有11名航天員、14人次征戰太空。作為(wei) 我國首批航天員,指令長聶海勝這次是三度出征,三次出征的背後,是他24年的堅守。

1992年,黨(dang) 中央作出實施載人航天工程的重大戰略決(jue) 策,並確定了我國載人航天“三步走”的發展戰略。29年來,我國的載人航天事業(ye) 從(cong) 無到有、從(cong) 弱到強,以令人驚歎的速度,一路追趕、並跑、超越,在追夢太空的道路上創造了一個(ge) 又一個(ge) 輝煌奇跡,航天事業(ye) 的偉(wei) 大實踐也鑄就了“特別能吃苦、特別能戰鬥、特別能攻關(guan) 、特別能奉獻”的載人航天精神。

航天科技集團五院載人航天工程空間站係統總設計師 楊宏:成功是靠無數航天人的工作和奉獻保出來的,經常有人跟我講,你要充分認識到每一步的艱巨性和複雜性,我身陷其中的時候,才真正體(ti) 會(hui) 到什麽(me) 叫艱巨性和複雜性。

載人航天是當今世界高新科技中最具挑戰性的領域之一,是難度大、規模大、係統複雜、可靠性和安全性要求極強的工程。我國啟動載人航天工程時,比美蘇等國家晚了30多年。但從(cong) 一開始,中國航天人就確定了獨立自主、自力更生的發展道路。

航天科技集團五院載人航天工程空間站係統總設計師 楊宏:我們(men) 不能永遠跟在別人後麵跑,必須獨立自主地去發展自己,國外的長期封鎖反倒倒逼了我們(men) 的自主創新。

偉(wei) 大事業(ye) 都基於(yu) 創新。星空浩瀚無比,探索永無止境,隻有不斷創新,中華民族才能更好走向未來。

原中央文獻研究室室務委員、秘書(shu) 長 閆建琪:回顧我們(men) 黨(dang) 的百年奮鬥曆史,有一個(ge) 應當永遠記住的特征,(就是)我們(men) 永遠在探索別人沒有走過的道路,直到今天仍然這樣。堅定“四個(ge) 自信”,來源於(yu) 道路創新、理論創新、製度創新和文化創新,沿著這條道路堅定不移地走下去,繼續用創新精神來做好我們(men) 的工作,幹好我們(men) 的事業(ye) ,建設我們(men) 的強國。

“可上九天攬月,可下五洋捉鱉”,這是1965年,毛澤東(dong) 同誌重上井岡(gang) 山寫(xie) 下的詩句。如今,這個(ge) 夢想已經變成了現實。中國製造、中國創造、中國建造,正不斷改變中國的麵貌。創新永無止境。無論是過去還是未來,無論是百年征程還是新的“趕考”之路,我們(men) 都需要敢闖敢試、敢為(wei) 人先、與(yu) 時俱進、大膽探索的精神。

關(guan) 於(yu) 我們(men) 聯係我們(men) 網站地圖 用戶調查

ky体育中心 版權所有