建設中華民族現代文明和社會(hui) 主義(yi) 文化強國的行動指南

《求是》雜誌編輯部

“隻有全麵深入了解中華文明的曆史,才能更有效地推動中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化創造性轉化、創新性發展,更有力地推進中國特色社會(hui) 主義(yi) 文化建設,建設中華民族現代文明”。

“在五千多年中華文明深厚基礎上開辟和發展中國特色社會(hui) 主義(yi) ,把馬克思主義(yi) 基本原理同中國具體(ti) 實際、同中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化相結合是必由之路。這是我們(men) 在探索中國特色社會(hui) 主義(yi) 道路中得出的規律性認識”。

“在新的起點上繼續推動文化繁榮、建設文化強國、建設中華民族現代文明,是我們(men) 在新時代新的文化使命”。

文化關(guan) 乎國本、國運。黨(dang) 的十八大以來,習(xi) 近平總書(shu) 記把文化建設擺在全局工作的重要位置,深刻把握新時代曆史方位,以堅定的文化自覺、宏闊的曆史視野、深遠的戰略考量,對新時代如何繼續推動文化繁榮、建設文化強國、建設中華民族現代文明進行了全方位、深層次思考,提出一係列新思想新觀點新論斷,引領中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化創造性轉化、創新性發展,推動中國特色社會(hui) 主義(yi) 文化建設在正本清源、守正創新中取得曆史性成就、發生曆史性變革,為(wei) 新時代開創黨(dang) 和國家事業(ye) 新局麵提供了堅強思想保證和強大精神力量。

黨(dang) 的二十大擘畫了全麵建設社會(hui) 主義(yi) 現代化國家、以中國式現代化全麵推進中華民族偉(wei) 大複興(xing) 的宏偉(wei) 藍圖,對“推進文化自信自強,鑄就社會(hui) 主義(yi) 文化新輝煌”作出戰略部署。2023年6月2日,習(xi) 近平總書(shu) 記出席文化傳(chuan) 承發展座談會(hui) 並發表重要講話,這在我們(men) 黨(dang) 文化建設史上具有裏程碑意義(yi) ,必將對中國特色社會(hui) 主義(yi) 文化建設產(chan) 生重大而深遠的影響。座談會(hui) 之前,總書(shu) 記專(zhuan) 程到新建成的中國國家版本館和中國曆史研究院的考古博物館考察調研。“這次參觀考察中國曆史研究院、中國國家版本館,我更加深切感到中國文化源遠流長,中華文明博大精深”,“這段時間,我一直在思考推進中國特色社會(hui) 主義(yi) 文化建設、建設中華民族現代文明這個(ge) 重大問題。這也是召開這次座談會(hui) 的原因”。總書(shu) 記的重要講話,著眼強國建設、民族複興(xing) ,立足賡續中華文脈、建設現代文明,從(cong) 黨(dang) 和國家事業(ye) 發展全局戰略高度,對中華文化傳(chuan) 承發展的一係列重大理論和現實問題作出全麵係統深入闡述。

——“深刻把握中華文明的突出特性”。習(xi) 近平總書(shu) 記強調,中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化有很多重要元素,共同塑造出中華文明的突出特性,並從(cong) 中華文明具有突出的連續性、突出的創新性、突出的統一性、突出的包容性、突出的和平性5個(ge) 方麵作出深刻闡釋。這些重要論述,彰顯了中華文明不同於(yu) 其他文明的鮮明特色,昭示了中華民族在世界文化激蕩中站穩腳跟的突出優(you) 勢,為(wei) 在更深層次上理解古代中國、認識現代中國、把握未來中國提供了一把“金鑰匙”。

圖為(wei) 2022年7月6日,在浙江省杭州市餘(yu) 杭區拍攝的良渚古城遺址公園。

——“深刻理解‘兩(liang) 個(ge) 結合’的重大意義(yi) ”。習(xi) 近平總書(shu) 記指出,我們(men) 一直強調把馬克思主義(yi) 基本原理同中國具體(ti) 實際相結合,現在我們(men) 又明確提出“第二個(ge) 結合”。強調“兩(liang) 個(ge) 結合”是我們(men) 取得成功的最大法寶,“結合”的前提是彼此契合、結果是互相成就,“結合”築牢了道路根基、打開了創新空間、鞏固了文化主體(ti) 性。強調“第二個(ge) 結合”是我們(men) 黨(dang) 對馬克思主義(yi) 中國化時代化曆史經驗的深刻總結,是對中華文明發展規律的深刻把握,表明我們(men) 黨(dang) 對中國道路、理論、製度的認識達到了新高度,表明我們(men) 黨(dang) 的曆史自信、文化自信達到了新高度,表明我們(men) 黨(dang) 在傳(chuan) 承中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化中推進文化創新的自覺性達到了新高度。這些重要論述,對於(yu) 不斷開辟馬克思主義(yi) 中國化時代化新境界、繼續寫(xie) 好中華文化傳(chuan) 承發展新篇章,具有十分重要的意義(yi) 。

——“更好擔負起新的文化使命”。習(xi) 近平總書(shu) 記強調,要長期堅持貫徹、不斷豐(feng) 富發展關(guan) 於(yu) 文化建設的一係列新思想新觀點新論斷,並明確提出新時代新的文化使命,著重從(cong) 堅定文化自信、秉持開放包容、堅持守正創新3個(ge) 方麵提出明確要求。這些重要論述,深刻闡明了新時代新的文化使命的科學內(nei) 涵和實踐要求,充分體(ti) 現了習(xi) 近平總書(shu) 記厚重的文化情懷、宏闊的文化氣度、深沉的文化擔當,為(wei) 新時代新征程傳(chuan) 承發展中華文化賦予重大責任、作出科學指導。

習(xi) 近平總書(shu) 記在文化傳(chuan) 承發展座談會(hui) 上的重要講話,高屋建瓴、內(nei) 涵豐(feng) 富,具有很強的政治性、思想性、戰略性、指導性,是一篇閃耀著馬克思主義(yi) 真理光芒、充盈著中華文化獨特氣韻的光輝文獻,是建設中華民族現代文明和社會(hui) 主義(yi) 文化強國的行動指南。總書(shu) 記重要講話發表以來,在社會(hui) 各界引發熱烈反響,各地各有關(guan) 部門認真學習(xi) 貫徹落實講話精神,采取一係列紮實舉(ju) 措,取得初步成效。要持續深入學習(xi) 宣傳(chuan) 貫徹習(xi) 近平總書(shu) 記這篇重要講話精神,同深入學習(xi) 貫徹黨(dang) 的二十大精神結合起來,同深入學習(xi) 貫徹總書(shu) 記關(guan) 於(yu) 文化建設的新思想新觀點新論斷結合起來,同深入開展學習(xi) 貫徹習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想主題教育結合起來,更加深刻領悟“兩(liang) 個(ge) 確立”的決(jue) 定性意義(yi) ,增強“四個(ge) 意識”、堅定“四個(ge) 自信”、做到“兩(liang) 個(ge) 維護”,更好擔負起新時代新的文化使命,紮實推進中華民族現代文明和社會(hui) 主義(yi) 文化強國建設。

深刻把握中華文明突出的連續性

浙江餘(yu) 杭良渚,美麗(li) 的水中之洲。2019年7月,在第43屆世界遺產(chan) 大會(hui) 上,“良渚古城遺址”入選《世界遺產(chan) 名錄》,標誌著中華五千年文明史的實證被聯合國教科文組織和國際主流學術界廣泛認可。

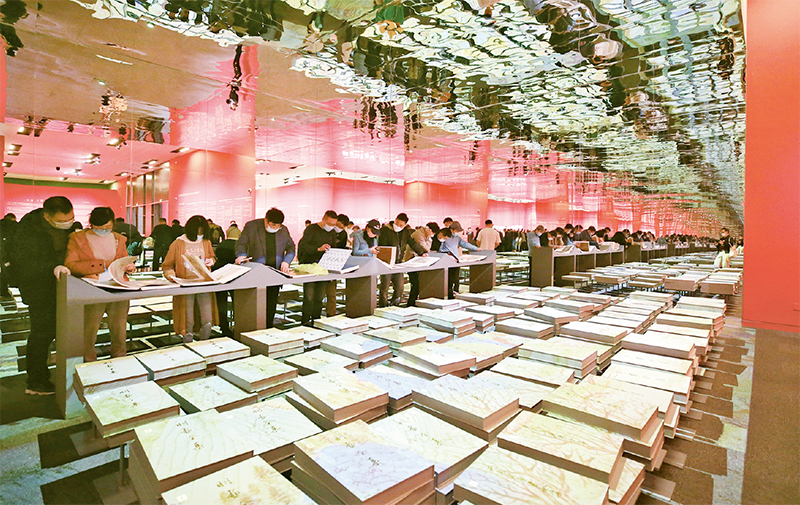

圖為(wei) 2022年10月30日,觀眾(zhong) 在中國國家博物館“盛世修典——‘中國曆代繪畫大係’成果展”參觀。

“中華文明是世界上唯一綿延不斷且以國家形態發展至今的偉(wei) 大文明”。在五千多年漫長文明發展史中,中國人民創造了璀璨奪目的中華文明,為(wei) 人類文明進步事業(ye) 作出了重大貢獻。中華文明盡管曆經滄桑,卻始終綿延不絕、生生不息。比如,我們(men) 的祖先在幾千年前創造的文字至今仍在使用,今天我們(men) 使用的漢字同甲骨文沒有根本區別。比如,包括儒家思想在內(nei) 的中國傳(chuan) 統思想文化中的優(you) 秀成分,對中華文明形成並延續發展幾千年而從(cong) 未中斷,對形成和維護中國團結統一的政治局麵,對形成和鞏固中國多民族和合一體(ti) 的大家庭,對形成和豐(feng) 富中華民族精神,對激勵中華兒(er) 女維護民族獨立、反抗外來侵略,對推動中國社會(hui) 發展進步、促進中國社會(hui) 利益和社會(hui) 關(guan) 係平衡,都發揮了十分重要的作用。這一切,充分證明了中華文明具有自我發展、回應挑戰、開創新局的文化主體(ti) 性與(yu) 旺盛生命力。

溯源最深沉的曆史,才能開啟最長遠的未來。黨(dang) 的十八大以來,習(xi) 近平總書(shu) 記就中華文明突出的連續性作出一係列重要論述,強調“當代中國是曆史中國的延續和發展,當代中國思想文化也是中國傳(chuan) 統思想文化的傳(chuan) 承和升華,要認識今天的中國、今天的中國人,就要深入了解中國的文化血脈,準確把握滋養(yang) 中國人的文化土壤”,為(wei) 我們(men) 認識把握中華文明突出的連續性提供了根本遵循。

在這篇重要講話中,習(xi) 近平總書(shu) 記把“中華文明具有突出的連續性”作為(wei) 中華文明5個(ge) 方麵突出特性的第一條,深刻闡明:“深厚的家國情懷與(yu) 深沉的曆史意識,為(wei) 中華民族打下了維護大一統的人心根基,成為(wei) 中華民族曆經千難萬(wan) 險而不斷複興(xing) 的精神支撐。中華文明的連續性,從(cong) 根本上決(jue) 定了中華民族必然走自己的路。如果不從(cong) 源遠流長的曆史連續性來認識中國,就不可能理解古代中國,也不可能理解現代中國,更不可能理解未來中國。”

深刻把握中華文明突出的創新性

“這是我在浙江工作時候,浙江大學張曦負責的項目。先是編纂《宋畫全集》,後來又擴展到‘中國曆代繪畫大係’。”6月1日,在中國國家版本館中央總館考察時,一套《宋畫全集》再次吸引了習(xi) 近平總書(shu) 記的目光。

文明永續發展,既需要薪火相傳(chuan) 、代代守護,更需要順時應勢、推陳出新。從(cong) 《宋畫全集》到“中國曆代繪畫大係”,穿越千年的丹青、散落全球的國寶通過高清打樣圖像匯聚一堂,還原了中國繪畫從(cong) 涓涓溪流到江河匯流、既弦歌不輟又與(yu) 日俱新的發展脈絡,彰顯了中華文明的創新品格。

“中華文明具有突出的創新性。中華文明是革故鼎新、輝光日新的文明,靜水深流與(yu) 波瀾壯闊交織。”在這篇重要講話中,習(xi) 近平總書(shu) 記深刻指出:“連續不是停滯、更不是僵化,而是以創新為(wei) 支撐的曆史進步過程。”創新創造是文化的生命所在,是文化的本質特征。將中華傳(chuan) 統文化視為(wei) 守舊,是近代以來西方話語體(ti) 係對中國曆史文化的偏見和曲解。中華民族始終以“苟日新,日日新,又日新”的精神不斷創造自己的物質文明、精神文明和政治文明,在很長的曆史時期內(nei) 作為(wei) 最繁榮最強大的文明體(ti) 屹立於(yu) 世。

當代中國正在經曆人類曆史上最為(wei) 宏大而獨特的實踐創新,給文化創新創造提供了強大動力和廣闊空間。中國特色社會(hui) 主義(yi) 文化建設氣象一新、格局一新,中華文化的“一池春水”被徹底激活,在新時代展現出蓬勃生機、煥發出巨大活力。中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化的風骨神韻、革命文化的剛健激越、社會(hui) 主義(yi) 先進文化的繁榮興(xing) 盛在新時代偉(wei) 大實踐中融為(wei) 一體(ti) ,為(wei) 全麵推進中華民族偉(wei) 大複興(xing) 提供了更為(wei) 主動、更為(wei) 強大的精神力量,也為(wei) 人類文明進步提供了正確精神指引。

曆史和現實充分證明:“中華文明的創新性,從(cong) 根本上決(jue) 定了中華民族守正不守舊、尊古不複古的進取精神,決(jue) 定了中華民族不懼新挑戰、勇於(yu) 接受新事物的無畏品格。”

深刻把握中華文明突出的統一性

“中華文明具有突出的統一性。”

在這篇重要講話中,習(xi) 近平總書(shu) 記深刻指出:“中華文明長期的大一統傳(chuan) 統,形成了多元一體(ti) 、團結集中的統一性。‘向內(nei) 凝聚’的統一性追求,是文明連續的前提,也是文明連續的結果。團結統一是福,分裂動蕩是禍,是中國人用血的代價(jia) 換來的寶貴經驗教訓。”幾千年來,中華民族始終把大一統看作是“天地之常經,古今之通義(yi) ”。一部中國史,就是一部各民族交融匯聚成多元一體(ti) 中華民族的曆史,就是各民族共同締造、發展、鞏固統一的偉(wei) 大祖國的曆史。各民族之所以團結融合,多元之所以聚為(wei) 一體(ti) ,源自各民族文化上的兼收並蓄、經濟上的相互依存、情感上的相互親(qin) 近,源自中華民族追求團結統一的內(nei) 生動力。正因為(wei) 如此,中華文明才具有無與(yu) 倫(lun) 比的包容性和吸納力,才可久可大、根深葉茂。

早在先秦時期,我國就逐漸形成了以炎黃華夏為(wei) 凝聚核心、“五方之民”共天下的交融格局。秦國“書(shu) 同文,車同軌,量同衡,行同倫(lun) ”,開啟了中國統一的多民族國家發展的曆程。此後,無論哪個(ge) 民族入主中原,都以統一天下為(wei) 己任,都以中華文化的正統自居。分立如南北朝,都自詡中華正統;對峙如宋遼夏金,都被稱為(wei) “桃花石”;統一如秦漢、隋唐、元明清,更是“六合同風,九州共貫”。秦漢雄風、大唐氣象、康乾盛世,都是各民族共同鑄就的曆史。近代以後,麵對亡國滅種的空前危機,各族人民共禦外侮、同赴國難,拋頭顱、灑熱血,共同書(shu) 寫(xie) 了中華民族艱苦卓絕、氣壯山河的偉(wei) 大史詩。

圖為(wei) 2023年7月30日,音樂(le) 家在為(wei) 參加成都大運會(hui) 的各代表團成員演奏《瑤族舞曲》。

曆史和現實充分證明:“中華文明的統一性,從(cong) 根本上決(jue) 定了中華民族各民族文化融為(wei) 一體(ti) 、即使遭遇重大挫折也牢固凝聚,決(jue) 定了國土不可分、國家不可亂(luan) 、民族不可散、文明不可斷的共同信念,決(jue) 定了國家統一永遠是中國核心利益的核心,決(jue) 定了一個(ge) 堅強統一的國家是各族人民的命運所係。”

深刻把握中華文明突出的包容性

“中華文明博大精深、源遠流長,是由各民族優(you) 秀文化百川匯流而成。”2022年7月13日,習(xi) 近平總書(shu) 記在新疆維吾爾自治區博物館參觀考察時,揭示了中華文明突出包容性的重要淵源。

“中華文明具有突出的包容性。”在這篇重要講話中,習(xi) 近平總書(shu) 記深刻闡明:“中華文明從(cong) 來不用單一文化代替多元文化,而是由多元文化匯聚成共同文化,化解衝(chong) 突,凝聚共識。中華文化認同超越地域鄉(xiang) 土、血緣世係、宗教信仰等,把內(nei) 部差異極大的廣土巨族整合成多元一體(ti) 的中華民族。越包容,就越是得到認同和維護,就越會(hui) 綿延不斷。”

展開恢宏的曆史長卷,中華文化兼收並蓄、精彩紛呈,是各民族文化的集大成。從(cong) 趙武靈王胡服騎射,到北魏孝文帝漢化改革;從(cong) “洛陽家家學胡樂(le) ”到“萬(wan) 裏羌人盡漢歌”;從(cong) 邊疆民族習(xi) 用“上衣下裳”、“雅歌儒服”,到中原盛行“上衣下褲”、胡衣胡帽;從(cong) 曆史上的佛教東(dong) 傳(chuan) 、“伊儒會(hui) 通”,到近代以來的“西學東(dong) 漸”、新文化運動、馬克思主義(yi) 和社會(hui) 主義(yi) 思想傳(chuan) 入中國,再到改革開放以來全方位對外開放,中華文明始終在兼收並蓄中曆久彌新。

黨(dang) 的十八大以來,習(xi) 近平總書(shu) 記強調,要正確把握中華文化和各民族文化的關(guan) 係,各民族優(you) 秀傳(chuan) 統文化都是中華文化的組成部分,中華文化是主幹,各民族文化是枝葉,根深幹壯才能枝繁葉茂;文明是多彩的、平等的、包容的,要堅持文明交流互鑒,促進不同文明百家爭(zheng) 鳴、百花齊放,推動構建人類命運共同體(ti) ,等等,為(wei) 我們(men) 認識把握中華文明突出的包容性提供了根本遵循。

曆史和現實充分證明:“中華文明的包容性,從(cong) 根本上決(jue) 定了中華民族交往交流交融的曆史取向,決(jue) 定了中國各宗教信仰多元並存的和諧格局,決(jue) 定了中華文化對世界文明兼收並蓄的開放胸懷。”

深刻把握中華文明突出的和平性

“中國沒有稱王稱霸的基因,沒有大國博弈的衝(chong) 動,堅定站在曆史正確一邊,堅定奉行‘大道之行,天下為(wei) 公’。”8月22日,習(xi) 近平總書(shu) 記在2023年金磚國家工商論壇閉幕式上的致辭中,從(cong) 中華文明的維度闡明了中國始終不渝走和平發展道路的堅定立場。

“中華文明具有突出的和平性。”在這篇重要講話中,習(xi) 近平總書(shu) 記深刻指出:“和平、和睦、和諧是中華文明五千多年來一直傳(chuan) 承的理念,主張以道德秩序構造一個(ge) 群己合一的世界,在人己關(guan) 係中以他人為(wei) 重。倡導交通成和,反對隔絕閉塞;倡導共生並進,反對強人從(cong) 己;倡導保合太和,反對叢(cong) 林法則。”

中華民族是愛好和平的民族,中國人民是愛好和平的人民。有著五千多年曆史的中華文明,始終崇尚和平。中國自古就提出了“國雖大,好戰必亡”的箴言。“以和為(wei) 貴”、“和而不同”、“化幹戈為(wei) 玉帛”、“國泰民安”、“睦鄰友邦”、“天下太平”、“天下大同”等理念世代相傳(chuan) 。中國曆史上曾經長期是世界上最強大的國家之一,但沒有留下殖民和侵略他國的記錄。15世紀初,中國明代著名航海家鄭和7次遠洋航海,到了東(dong) 南亞(ya) 很多國家,一直抵達非洲東(dong) 海岸的肯尼亞(ya) ,留下了中國同沿途各國人民友好交往的佳話。古往今來,中華民族之所以在世界有地位、有影響,不是靠窮兵黷武,不是靠對外擴張,而是靠中華文化的強大感召力和吸引力。

曆史和現實充分證明:“中華文明的和平性,從(cong) 根本上決(jue) 定了中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者,決(jue) 定了中國不斷追求文明交流互鑒而不搞文化霸權,決(jue) 定了中國不會(hui) 把自己的價(jia) 值觀念與(yu) 政治體(ti) 製強加於(yu) 人,決(jue) 定了中國堅持合作、不搞對抗,決(jue) 不搞‘黨(dang) 同伐異’的小圈子。”

深刻把握“結合”的前提是彼此契合

“‘結合’不是硬湊在一起的。馬克思主義(yi) 和中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化來源不同,但彼此存在高度的契合性。”

相互契合才能有機結合。在這篇重要講話中,習(xi) 近平總書(shu) 記深刻闡明:“‘結合’的前提是彼此契合。”馬克思主義(yi) 傳(chuan) 入中國後,科學社會(hui) 主義(yi) 的主張受到中國人民熱烈歡迎,並最終紮根中國大地、開花結果,決(jue) 不是偶然的,而是同我國傳(chuan) 承了幾千年的優(you) 秀曆史文化和廣大人民日用而不覺的價(jia) 值觀念融通的。

中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化中蘊含的天下為(wei) 公、民為(wei) 邦本、為(wei) 政以德、革故鼎新、任人唯賢、天人合一、自強不息、厚德載物、講信修睦、親(qin) 仁善鄰等,是中國人民在長期生產(chan) 生活中積累的宇宙觀、天下觀、社會(hui) 觀、道德觀的重要體(ti) 現,同科學社會(hui) 主義(yi) 價(jia) 值觀主張具有高度契合性。比如,天下為(wei) 公、講信修睦的社會(hui) 追求與(yu) 共產(chan) 主義(yi) 、社會(hui) 主義(yi) 的理想信念相通,民為(wei) 邦本、為(wei) 政以德的治理思想與(yu) 人民至上的政治觀念相融,革故鼎新、自強不息的擔當與(yu) 共產(chan) 黨(dang) 人的革命精神相合。馬克思主義(yi) 從(cong) 社會(hui) 關(guan) 係的角度把握人的本質,中華文化也把人安放在家國天下之中,都反對把人看作孤立的個(ge) 體(ti) 。正是在這個(ge) 意義(yi) 上,我們(men) 才說中國共產(chan) 黨(dang) 既是馬克思主義(yi) 的堅定信仰者和踐行者,又是中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化的忠實繼承者和弘揚者。

習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想既立足於(yu) 現實的中國,又植根於(yu) 曆史的中國,把馬克思主義(yi) 的思想精髓與(yu) 中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化的精神特質融會(hui) 貫通起來,成為(wei) 中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化創造性轉化、創新性發展的生動典範,充盈著濃鬱的中國味、深厚的中華情、浩然的民族魂,具有強大的曆史穿透力、文化感染力、精神感召力,彰顯文化自信,飽含曆史自覺。

深刻把握“結合”的結果是互相成就

湘江之畔,嶽麓書(shu) 院。2020年9月17日,細雨蒙蒙,習(xi) 近平總書(shu) 記來到這座千年學府考察,望著高懸的“實事求是”匾額,久久凝思,語重心長:“共產(chan) 黨(dang) 怎麽(me) 能成功呢?當年在石庫門,在南湖上那麽(me) 一條船,那麽(me) 十幾個(ge) 人,到今天這一步。這裏麵的道路一定要搞清楚,一定要把真理本土化。”

隻有植根本國、本民族曆史文化沃土,馬克思主義(yi) 真理之樹才能根深葉茂。在這篇重要講話中,習(xi) 近平總書(shu) 記深刻指出:“‘結合’不是‘拚盤’,不是簡單的‘物理反應’,而是深刻的‘化學反應’,造就了一個(ge) 有機統一的新的文化生命體(ti) 。”

一方麵,“馬克思主義(yi) 把先進的思想理論帶到中國,以真理之光激活了中華文明的基因,引領中國走進現代世界,推動了中華文明的生命更新和現代轉型”。從(cong) 民本到民主,從(cong) 九州共貫到中華民族共同體(ti) ,從(cong) 萬(wan) 物並育到人與(yu) 自然和諧共生,從(cong) 富民厚生到共同富裕,中華文明別開生麵,實現了從(cong) 傳(chuan) 統到現代的跨越,發展出中華文明的現代形態。黨(dang) 的十八大以來,以習(xi) 近平同誌為(wei) 核心的黨(dang) 中央不斷推動中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化創造性轉化、創新性發展,使中華民族最基本的文化基因同當代中國文化相適應、同現代社會(hui) 相協調,煥發出巨大活力。

另一方麵,“中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化充實了馬克思主義(yi) 的文化生命,推動馬克思主義(yi) 不斷實現中國化時代化的新飛躍,顯示出日益鮮明的中國風格與(yu) 中國氣派,中國化馬克思主義(yi) 成為(wei) 中華文化和中國精神的時代精華”。黨(dang) 的十八大以來,以習(xi) 近平同誌為(wei) 核心的黨(dang) 中央把馬克思主義(yi) 思想精髓同中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化精華貫通起來、同人民群眾(zhong) 日用而不覺的共同價(jia) 值觀念融通起來,不斷賦予科學理論鮮明的中國特色,不斷夯實馬克思主義(yi) 中國化時代化的曆史基礎和群眾(zhong) 基礎,讓馬克思主義(yi) 在中國牢牢紮根。

馬克思主義(yi) 基本原理同中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化相結合,讓馬克思主義(yi) 成為(wei) 中國的,中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化成為(wei) 現代的,讓經由“結合”而形成的新文化成為(wei) 中國式現代化的文化形態。

深刻把握“結合”築牢了道路根基

“如果沒有中華五千年文明,哪裏有什麽(me) 中國特色?如果不是中國特色,哪有我們(men) 今天這麽(me) 成功的中國特色社會(hui) 主義(yi) 道路?”2021年仲春,武夷山九曲溪畔的朱熹園,習(xi) 近平總書(shu) 記思接千載、鑒往知來,深刻闡明中國道路的深厚文化底蘊。

隻有立足波瀾壯闊的中華五千多年文明史,才能真正理解中國道路的曆史必然、文化內(nei) 涵與(yu) 獨特優(you) 勢。在這篇重要講話中,習(xi) 近平總書(shu) 記深刻闡明“‘結合’築牢了道路根基”。

——“中國特色的關(guan) 鍵就在於(yu) ‘兩(liang) 個(ge) 結合’”。中國特色社會(hui) 主義(yi) 道路首先是社會(hui) 主義(yi) ,這是從(cong) 馬克思主義(yi) 那裏來的;同時,中國文化中樸素的社會(hui) 主義(yi) 元素也提供了中國接受馬克思主義(yi) 的文化基礎。習(xi) 近平總書(shu) 記深刻指出,我們(men) 的社會(hui) 主義(yi) 為(wei) 什麽(me) 能夠生機勃勃、充滿活力?關(guan) 鍵就在於(yu) 中國特色,關(guan) 鍵就在於(yu) “兩(liang) 個(ge) 結合”。在中國特色社會(hui) 主義(yi) 新時代,黨(dang) 和國家的事業(ye) 之所以取得了曆史性成就、發生了曆史性變革,一個(ge) 重要原因就是我們(men) 堅持了“兩(liang) 個(ge) 結合”。

——“‘第二個(ge) 結合’讓中國特色社會(hui) 主義(yi) 道路有了更加宏闊深遠的曆史縱深,拓展了中國特色社會(hui) 主義(yi) 道路的文化根基”。中國特色社會(hui) 主義(yi) 道路是在馬克思主義(yi) 指導下走出來的,也是從(cong) 五千多年中華文明史中走出來的。比如,在創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念中,在“以國內(nei) 大循環為(wei) 主體(ti) 、國內(nei) 國際雙循環相互促進”的新發展格局中,彰顯“貴和尚中”、“天人合一”等曆史智慧;從(cong) “中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手上”的憂患意識,到“十四五”規劃綱要設置專(zhuan) 章對統籌發展和安全作出戰略部署,可以看到“明者防禍於(yu) 未萌,智者圖患於(yu) 將來”的清醒;等等。習(xi) 近平總書(shu) 記在堅守馬克思主義(yi) 大“道”的同時,充分汲取中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化智慧,使中華文化成為(wei) 推動新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 事業(ye) 發展的強大力量。

——“中國式現代化是中華民族的舊邦新命,必將推動中華文明重煥榮光”。中國式現代化賦予中華文明以現代力量,中華文明賦予中國式現代化以深厚底蘊。習(xi) 近平總書(shu) 記深刻闡明中國式現代化與(yu) 中華文明的辯證關(guan) 係:“中國式現代化是賡續古老文明的現代化,而不是消滅古老文明的現代化;是從(cong) 中華大地長出來的現代化,不是照搬照抄其他國家的現代化;是文明更新的結果,不是文明斷裂的產(chan) 物。”實踐充分證明,中國式現代化蘊含的獨特世界觀、價(jia) 值觀、曆史觀、文明觀、民主觀、生態觀等及其偉(wei) 大實踐,是對西方現代化理論和實踐的重大超越,打破了“現代化=西方化”的迷思。

深刻把握“結合”打開了創新空間

“萃取曆史精華,推動理論創新”,“不斷推進馬克思主義(yi) 中國化時代化”……黨(dang) 的二十大前夕,重大文化工程《複興(xing) 文庫》出版發行。習(xi) 近平總書(shu) 記親(qin) 自為(wei) 《複興(xing) 文庫》作序,發出“堅定曆史自信、把握時代大勢、走好中國道路”的時代強音。

“兩(liang) 個(ge) 結合”是推進黨(dang) 的理論創新的根本途徑,是中國化時代化馬克思主義(yi) 理論之樹常青的奧妙所在。在這篇重要講話中,習(xi) 近平總書(shu) 記深刻闡釋“兩(liang) 個(ge) 結合”之於(yu) 理論和製度創新的重要意義(yi) ,強調“‘結合’本身就是創新,同時又開啟了廣闊的理論和實踐創新空間”。

“‘第二個(ge) 結合’讓我們(men) 掌握了思想和文化主動,並有力地作用於(yu) 道路、理論和製度”。從(cong) 這個(ge) 角度看,我們(men) 黨(dang) 開創的人民代表大會(hui) 製度、政治協商製度,與(yu) 中華文明的民本思想,天下共治理念,“共和”、“商量”的施政傳(chuan) 統,“兼容並包、求同存異”的政治智慧都有深刻關(guan) 聯。習(xi) 近平總書(shu) 記強調,“我們(men) 沒有搞聯邦製、邦聯製,確立了單一製國家形式,實行民族區域自治製度,就是順應向內(nei) 凝聚、多元一體(ti) 的中華民族發展大趨勢,承繼九州共貫、六合同風、四海一家的中國文化大一統傳(chuan) 統。”中國特色社會(hui) 主義(yi) 政治製度之所以行得通、有生命力、有效率,就是因為(wei) 它是從(cong) 中國的社會(hui) 土壤中生長起來的,是在我國曆史傳(chuan) 承、文化傳(chuan) 統、經濟社會(hui) 發展的基礎上長期發展、漸進改進、內(nei) 生性演化的結果。

“更重要的是,‘第二個(ge) 結合’是又一次的思想解放,讓我們(men) 能夠在更廣闊的文化空間中,充分運用中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化的寶貴資源,探索麵向未來的理論和製度創新”。紮根中華文化沃土,不斷推進實踐基礎上的理論創新和製度創新,中國共產(chan) 黨(dang) 這個(ge) 百年大黨(dang) 一定能夠更好回答中國之問、世界之問、人民之問、時代之問,戰勝前進道路上的一切艱難險阻,走好中國式現代化這一強國建設、民族複興(xing) 的康莊大道。

深刻把握“結合”鞏固了文化主體(ti) 性

文化是一個(ge) 國家、一個(ge) 民族的靈魂。文化自信是更基礎、更廣泛、更深厚的自信,是一個(ge) 國家、一個(ge) 民族發展中最基本、最深沉、最持久的力量。在幾千年的曆史演進中,中華民族之所以能夠成為(wei) 偉(wei) 大的民族、始終屹立於(yu) 世界民族之林,之所以曆經磨難而愈挫愈勇、奮發奮起,很重要的就在於(yu) 博大精深、曆久彌新的中華文化為(wei) 中華民族生生不息、發展壯大提供了豐(feng) 厚滋養(yang) 。

圖為(wei) 2023年6月8日,一名身著傳(chuan) 統服飾的觀眾(zhong) 在第十九屆中國(深圳)國際文化產(chan) 業(ye) 博覽交易會(hui) 甘肅展台觀看數字敦煌展覽。

“文化自信就來自我們(men) 的文化主體(ti) 性。”在這篇重要講話中,習(xi) 近平總書(shu) 記鮮明提出鞏固文化主體(ti) 性的重大命題,深刻指出:“任何文化要立得住、行得遠,要有引領力、凝聚力、塑造力、輻射力,就必須有自己的主體(ti) 性”;“有了文化主體(ti) 性,就有了文化意義(yi) 上堅定的自我,文化自信就有了根本依托,中國共產(chan) 黨(dang) 就有了引領時代的強大文化力量,中華民族和中國人民就有了國家認同的堅實文化基礎,中華文明就有了和世界其他文明交流互鑒的鮮明文化特性。”

我們(men) 的文化主體(ti) 性,是中國共產(chan) 黨(dang) 帶領中國人民在中國大地上建立起來的;是在創造性轉化、創新性發展中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化,繼承革命文化,發展社會(hui) 主義(yi) 先進文化的基礎上,借鑒吸收人類一切優(you) 秀文明成果的基礎上建立起來的;是通過把馬克思主義(yi) 基本原理同中國具體(ti) 實際、同中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化相結合建立起來的。創立習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想就是這一文化主體(ti) 性的最有力體(ti) 現。

習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想是當代中國馬克思主義(yi) 、二十一世紀馬克思主義(yi) ,是中華文化和中國精神的時代精華,實現了馬克思主義(yi) 中國化時代化新的飛躍。這一思想在指導實踐、推動實踐中展現出巨大真理力量和獨特思想魅力,是經過實踐檢驗、富有實踐偉(wei) 力的強大思想武器。在這一思想科學指引下,中國人民必將更加自信、自立、自強,煥發出前所未有的曆史主動精神、曆史創造精神,信心百倍書(shu) 寫(xie) 新時代中國發展的偉(wei) 大曆史。

更好擔負起新的文化使命

“希望大家擔當使命、奮發有為(wei) ,共同努力創造屬於(yu) 我們(men) 這個(ge) 時代的新文化,建設中華民族現代文明!”

新時代新征程,實現中華民族偉(wei) 大複興(xing) 進入了不可逆轉的曆史進程。越是接近目標,越需要準備付出更為(wei) 艱巨、更為(wei) 艱苦的努力,越需要增強人民力量、振奮民族精神,不斷推進文化自信自強。在這篇重要講話中,習(xi) 近平總書(shu) 記著眼在新的起點上更好擔負起新的文化使命,從(cong) 理論和實踐、曆史和現實、國際和國內(nei) 的結合上著重強調了3點。

一是堅定文化自信。文化自信自強,事關(guan) 國運興(xing) 衰、事關(guan) 文化安全、事關(guan) 民族精神獨立性。習(xi) 近平總書(shu) 記深刻指出:“堅定文化自信,就是堅持走自己的路。”堅定文化自信的首要任務,就是立足中華民族偉(wei) 大曆史實踐和當代實踐,用中國道理總結好中國經驗,把中國經驗提升為(wei) 中國理論,既不盲從(cong) 各種教條,也不照搬外國理論,實現精神上的獨立自主。要把文化自信融入全民族的精神氣質與(yu) 文化品格中,養(yang) 成昂揚向上的風貌和理性平和的心態。

二是秉持開放包容。開放包容始終是文明發展的活力來源,也是文化自信的顯著標誌。經過長期努力,我們(men) 比以往任何一個(ge) 時代都更有條件破解“古今中西之爭(zheng) ”,也比以往任何一個(ge) 時代都更迫切需要一批熔鑄古今、匯通中西的文化成果。習(xi) 近平總書(shu) 記深刻指出:“秉持開放包容,就是要更加積極主動地學習(xi) 借鑒人類創造的一切優(you) 秀文明成果。”必須堅持馬克思主義(yi) 中國化時代化,傳(chuan) 承發展中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化,促進外來文化本土化,不斷培育和創造新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 文化。

三是堅持守正創新。守正創新是新時代的鮮明氣象,也是習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想的顯著標識。對文化建設來說,守正才能不迷失自我、不迷失方向,創新才能把握時代、引領時代。習(xi) 近平總書(shu) 記深刻指出:“守正,守的是馬克思主義(yi) 在意識形態領域指導地位的根本製度,守的是‘兩(liang) 個(ge) 結合’的根本要求,守的是中國共產(chan) 黨(dang) 的文化領導權和中華民族的文化主體(ti) 性。創新,創的是新思路、新話語、新機製、新形式,要在馬克思主義(yi) 指導下真正做到古為(wei) 今用、洋為(wei) 中用、辯證取舍、推陳出新,實現傳(chuan) 統與(yu) 現代的有機銜接。”必須以守正創新的正氣和銳氣,賡續曆史文脈、譜寫(xie) 當代華章。

“對曆史最好的繼承就是創造新的曆史,對人類文明最大的禮敬就是創造人類文明新形態。”站立在960多萬(wan) 平方公裏的廣袤土地上,吸吮著中華民族漫長奮鬥積累的文化養(yang) 分,有以習(xi) 近平同誌為(wei) 核心的黨(dang) 中央堅強領導、有習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想科學指引,中國共產(chan) 黨(dang) 和中國人民一定能夠擔負起新時代新的文化使命,在推進中國式現代化偉(wei) 大進程中繼續推動文化繁榮、建設文化強國、建設中華民族現代文明!

延伸閱讀

關(guan) 於(yu) 我們(men) 聯係我們(men) 網站地圖 用戶調查

ky体育中心 版權所有