連日來,記者走進寧夏寧東(dong) 、石嘴山、吳忠等地,記錄基層幹部群眾(zhong) 以奮發奮鬥、苦幹實幹精神踏上新的趕考之路的所思所想所為(wei) 。

(一)

寧夏回族自治區黨(dang) 委宣講團成員韓治泰的宣講工作排得很滿。幾天前,他專(zhuan) 門到寧東(dong) 能源化工基地就習(xi) 近平總書(shu) 記“七一”重要講話精神學習(xi) 作專(zhuan) 題宣講報告。

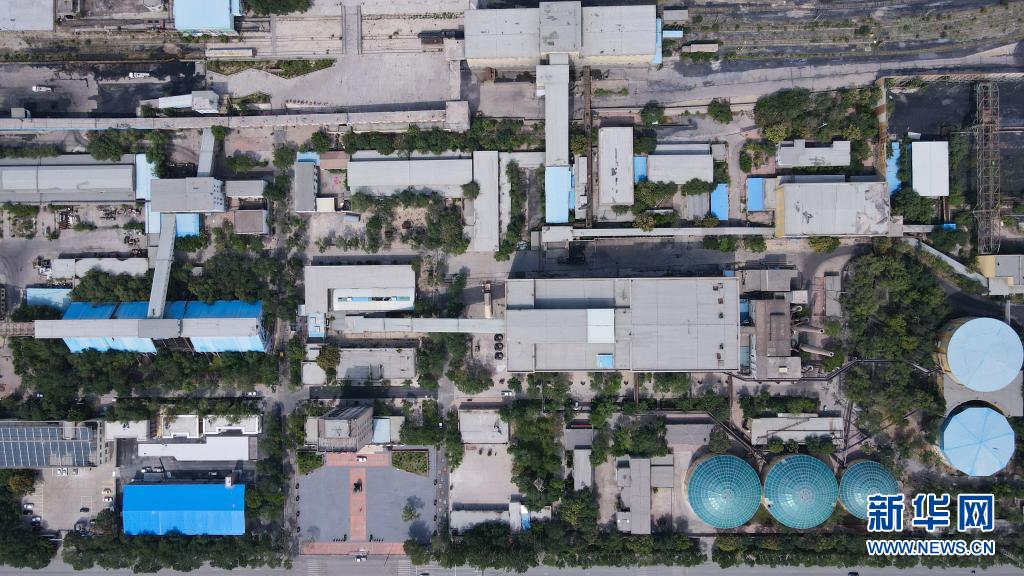

7月30日拍攝的寧夏寧東(dong) 能源化工基地一景(無人機照片)。新華社記者 徐欽 攝

會(hui) 後,幾位同誌繼續向他請教“中國共產(chan) 黨(dang) 為(wei) 什麽(me) 能和中國特色社會(hui) 主義(yi) 為(wei) 什麽(me) 行”的背後邏輯。

韓治泰說,5年前,習(xi) 近平總書(shu) 記在寧東(dong) 能源化工基地發出“社會(hui) 主義(yi) 是幹出來的”號召,這是馬克思主義(yi) 實踐觀點和實踐特質的生動表達,新時代新征程,必須繼續堅持和發揚奮鬥實幹精神,才能走好新的趕考之路。

5年,幹出來的“寧東(dong) ”用一組數據說話:截至“十三五”末,累計固定資產(chan) 投資突破5300億(yi) 元;地區生產(chan) 總值達到480億(yi) 元,按同期口徑核算實現了“再造一個(ge) 寧夏經濟總量”目標。

從(cong) 自主創新打破國外壟斷,到實施550多項技術改造驅動項目高水平運行,5年來,國能寧煤集團年產(chan) 400萬(wan) 噸煤炭間接液化示範項目,這一堪稱“世界級工程”的全球單套規模最大煤製油項目,不僅(jin) 油化品規模突破1000萬(wan) 噸,還通過聯合攻關(guan) 填補了多項國內(nei) 空白。

7月30日拍攝的寧夏寧東(dong) 能源化工基地一景(無人機照片)。新華社記者 徐欽 攝

采訪中,當地幹部職工說,總書(shu) 記“七一”重要講話激蕩人心,讓人充滿信心,下一步,更要厲行“幹”字,創新謀發展。

“在成為(wei) 中國最大的煤製油、煤基烯烴生產(chan) 基地之後,資源環境約束日趨嚴(yan) 峻。”寧東(dong) 能源化工基地負責人陶少華說,“作為(wei) 我國最大的現代煤化工產(chan) 業(ye) 示範區,我們(men) 正在布局光伏發電、電解水製氫等全產(chan) 業(ye) 鏈氫能項目,破解‘碳鎖定’。”

(二)

“1951年,201人,我們(men) 來自北京,在賀蘭(lan) 山腳下,開展建設準備,吹響了開放建設的集結號”“1952年,5000人,我們(men) 來自中國人民解放軍(jun) ,在平羅前進農(nong) 場屯墾戍邊”“1956年,12135人,我們(men) 來自陝西,在石嘴山拓荒安家”。

沿著地上標注年代的鐵牌向前,寧夏工業(ye) 發展曆程在眼前澎湃起來。

寧夏石嘴山市大武口洗煤廠工業(ye) 遺址公園(7月28日攝,無人機照片)。新華社記者 徐欽 攝

寧夏石嘴山市大武口洗煤廠工業(ye) 遺址公園(7月28日攝,無人機照片)。新華社記者 徐欽 攝

第一噸煤、第一度電、第一爐鋼……在建立煤炭基地和三線建設過程中,全國各地20多萬(wan) 建設者來到石嘴山,與(yu) 惡劣的環境抗爭(zheng) ,用自己的雙手,在荒涼的土地上快速建成9個(ge) 年產(chan) 200萬(wan) 噸以上煤礦的礦區,為(wei) 國家經濟發展提供了重要動能。

仰惠玲老人今年86歲,有著62年黨(dang) 齡的她,1957年來到石嘴山從(cong) 事測量工作。

人們(men) 在參觀寧夏石嘴山市大武口洗煤廠工業(ye) 遺址公園(7月28日攝)。新華社記者 徐欽 攝

寧夏石嘴山市大武口洗煤廠工業(ye) 遺址公園一景(7月28日攝)。新華社記者 徐欽 攝

人們(men) 在參觀寧夏石嘴山市大武口洗煤廠工業(ye) 遺址公園(7月28日攝)。新華社記者 徐欽 攝

“我們(men) 就是有一個(ge) 共同目標,就是要到最艱苦的地方去,祖國需要我去哪裏就去哪裏。”仰惠玲說,靠自力更生艱苦奮鬥精神,他們(men) 改變了荒山,推動了城市發展。“有黨(dang) 的堅強領導,隻要我們(men) 一代一代人接續幹下去,誰也阻擋不了我們(men) 發展前進的步伐。”

從(cong) 因煤而興(xing) 為(wei) 煤所困,到謀求高質量發展。今年上半年,石嘴山市實現地區生產(chan) 總值增長13.8%,高於(yu) 年度預期目標6.3個(ge) 百分點。

談到上半年石嘴山市經濟運行數據,當地幹部對不久前經濟形勢分析會(hui) 上的一幕記憶猶新。市委書(shu) 記王剛在肯定成績的同時話鋒一轉,對今後的工作提出兩(liang) 個(ge) “必須”:必須對投資後勁不足、產(chan) 業(ye) 基礎不牢、新興(xing) 動能不強等問題,采取有力措施加以解決(jue) ;必須說幹就幹、立說立行,真抓實幹、務求實效。

寧夏石嘴山市一景(7月28日攝,無人機照片)。新華社記者 徐欽 攝

采訪中,王剛說,作為(wei) 黨(dang) 員幹部,對習(xi) 近平總書(shu) 記“七一”重要講話精神要深研細悟,以高度的政治自覺和責任擔當推動各項事業(ye) 發展。新時代新征程,黨(dang) 員幹部必須努力為(wei) 黨(dang) 和人民爭(zheng) 取更大光榮。

(三)

吳忠市紅寺堡區,全國大型易地生態移民集中安置區。

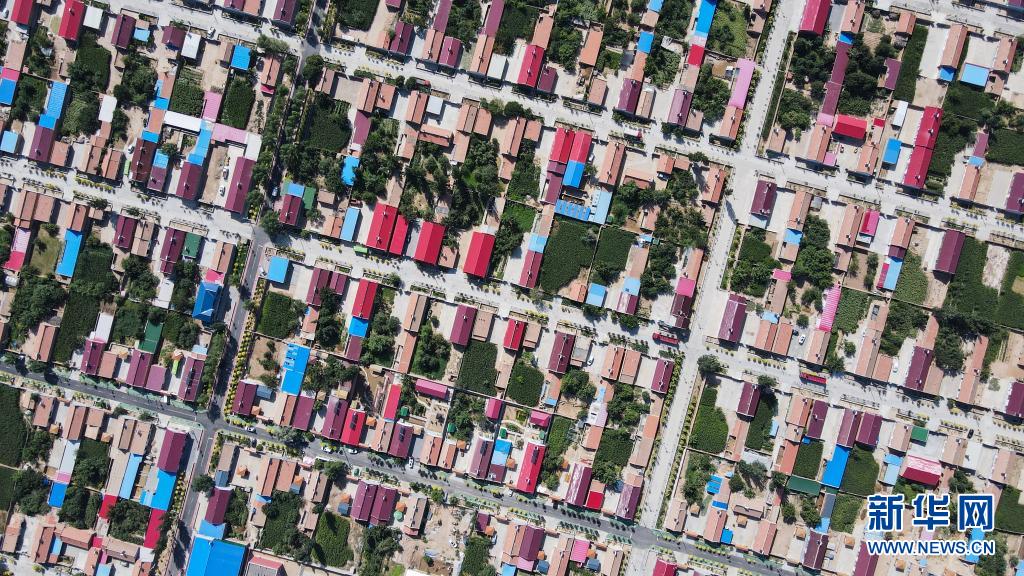

寧夏吳忠市紅寺堡區柳泉鄉(xiang) 永新村(7月29日攝,無人機照片)。新華社記者 徐欽 攝

一走進紅寺堡區柳泉鄉(xiang) 永新村,幾十家裝飾一新的民宿在烏(wu) 黑鋥亮的柏油路兩(liang) 邊一字排開,經營民宿的村民們(men) 為(wei) 即將到來的旺季忙得不亦樂(le) 乎。這個(ge) 移民村的變化,每天都肉眼可見。

23年前,寧夏舉(ju) 全區之力啟動扶貧揚黃灌溉工程,開展易地扶貧搬遷工作。紅寺堡區創造了荒漠變綠洲、沙丘起高樓的奇跡。

奮鬥造就幸福,實幹成就夢想。紅寺堡區委書(shu) 記丁建成說這是對今天紅寺堡區發展的最好詮釋。

“紅寺堡的黃花菜是好東(dong) 西,涼拌也好,煲湯也好,美容養(yang) 顏,還能緩解抑鬱……”在弘德村,58歲的村民趙淑梅正在手機麵前直播帶貨。大字都認不得幾個(ge) 的她今年在村幹部和企業(ye) 的幫助下,轉戰電商直播。

寧夏吳忠市紅寺堡區紅寺堡鎮弘德村村民在直播銷售當地特色農(nong) 產(chan) 品(7月29日攝)。新華社記者 徐欽 攝

近年來,紅寺堡區全麵推廣“黨(dang) 建+”引領脫貧攻堅模式和“3+X”引領產(chan) 業(ye) 發展模式,探索構建起“黨(dang) 支部+龍頭企業(ye) +合作社+貧困戶”“黨(dang) 支部+聯合社”等產(chan) 業(ye) 鏈條,構建“一核多元”扶貧組織體(ti) 係。

數據顯示,當年移民初期紅寺堡人均年純收入不足500元。2020年,紅寺堡區農(nong) 村居民人均年可支配收入達到10925元。

寧夏吳忠市紅寺堡區柳泉鄉(xiang) 永新村(7月29日攝,無人機照片)。新華社記者 徐欽 攝

寧夏吳忠市紅寺堡區紅寺堡鎮弘德村村民劉克瑞(左)和妻子(右)、孫女在自家門前(7月29日攝)。新華社記者 徐欽 攝

“你問下一步怎麽(me) 幹?打造全國易地搬遷移民致富提升示範區,踏上新征程,要始終與(yu) 人民群眾(zhong) 想在一起,幹在一起,鞏固脫貧攻堅成果,全國推進鄉(xiang) 村振興(xing) 。”丁建成說。

(四)

從(cong) 挖煤來燒到用煤製油,從(cong) 靠山吃山到守山護山,從(cong) 土裏刨食到“點土成金”……塞上大地一幕幕實幹場景、一個(ge) 個(ge) 奮進足跡的背後,蘊含著來自過往的無盡力量,閃耀著通向未來的自信底氣。

“社會(hui) 主義(yi) 是幹出來的,幸福是奮鬥出來的。”采訪中,一個(ge) 個(ge) 從(cong) 實幹起步、以實幹興(xing) 業(ye) 、靠實幹發展的生動故事讓記者深刻體(ti) 會(hui) 到,實幹精神就是中國共產(chan) 黨(dang) 人獨特的精神標識、鮮明的政治品格和不變的紅色基因。

今年7月1日,習(xi) 近平總書(shu) 記在慶祝中國共產(chan) 黨(dang) 成立100周年大會(hui) 上指出:“現在,中國共產(chan) 黨(dang) 團結帶領中國人民又踏上了實現第二個(ge) 百年奮鬥目標新的趕考之路。”

曆史的航程,由奮鬥接續。

弘德村村口,“好日子還在後頭”的標語格外顯眼。

奮鬥者的腳步永不停歇。

關(guan) 於(yu) 我們(men) 聯係我們(men) 網站地圖 用戶調查

ky体育中心 版權所有