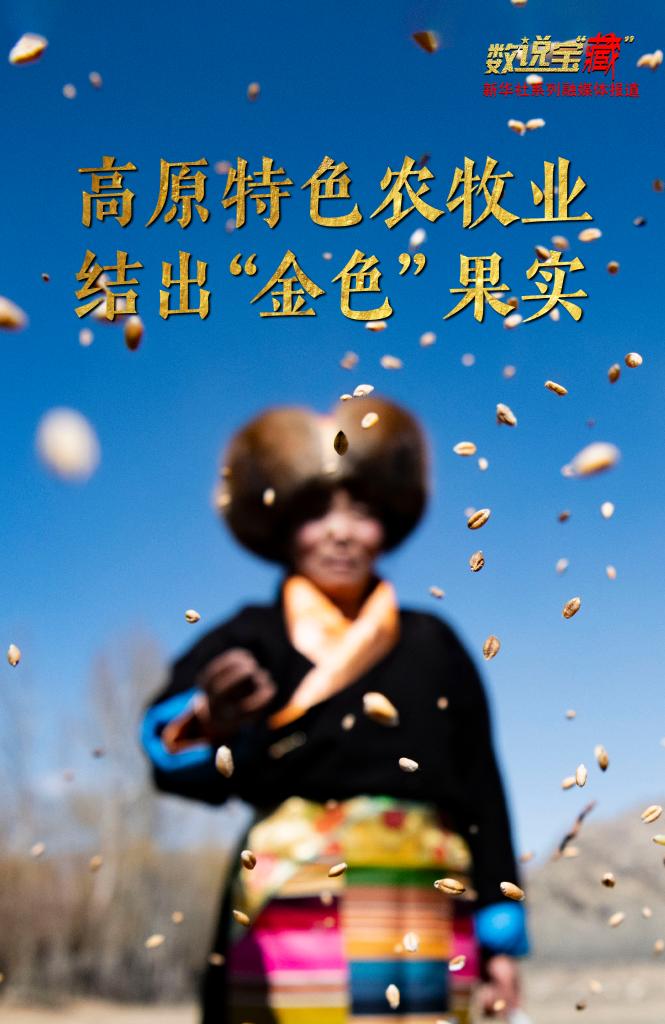

西藏農(nong) 林牧漁業(ye) 總產(chan) 值從(cong) 1965年的2.64億(yi) 元增長到2020年的233.5億(yi) 元;青稞產(chan) 量、犛牛出欄頭數比“十二五”末分別增長12.2%、25.2%,連續6年糧食產(chan) 量穩定在100萬(wan) 噸以上。

截至2020年,西藏建成225萬(wan) 畝(mu) 高標準農(nong) 田,實施167萬(wan) 畝(mu) 農(nong) 機深鬆整地作業(ye) ,新增14個(ge) 國家級畜禽標準化養(yang) 殖場,農(nong) 牧綜合服務中心覆蓋所有鄉(xiang) 鎮。農(nong) 牧業(ye) 產(chan) 業(ye) 化龍頭企業(ye) 162家,主要農(nong) 作物綜合機械化率65%。農(nong) 畜產(chan) 品加工業(ye) 總產(chan) 值57億(yi) 元,比“十二五”末翻了一番。

這是西藏山南市乃東(dong) 區的農(nong) 田(無人機照片,6月24日攝)。新華社記者 司源 攝

家住西藏山南市乃東(dong) 區亞(ya) 堆鄉(xiang) 曲德沃村的次仁央宗老人站在田地旁,靜靜地望著綠意盎然的青稞田。87歲高齡的她親(qin) 眼見證了幾十年來西藏農(nong) 牧業(ye) 的巨變。

對於(yu) 次仁央宗老人來說,舊西藏的記憶充滿了苦楚:“生為(wei) 人,過得卻像牛馬一樣,填飽肚子就是奢望。父親(qin) 一天到晚給當地農(nong) 奴主勞作,換不來一頓飽飯。”

家住西藏山南市乃東(dong) 區亞(ya) 堆鄉(xiang) 曲德沃村的次仁央宗老人。左:次仁央宗老人的肖像。右上:次仁央宗老人在曬牧草。右中:次仁央宗老人的身份證。右下:次仁央宗和子女的合影。 新華社記者 晉美多吉6月3日攝

在舊西藏的黑暗年代,占人口不足5%的三大領主及其代理人幾乎占有西藏全部耕地、牧場、森林、山川、河流、河灘以及大部分牲畜。占人口95%的農(nong) 奴沒有生產(chan) 資料和人身自由,遭受著沉重的賦稅、烏(wu) 拉差役和高利貸盤剝,掙紮在死亡線上。

1959年西藏民主改革,次仁央宗獲得了人身自由,分到了農(nong) 田、牲畜,與(yu) 廣大曆經苦難的群眾(zhong) 一道邁入了西藏發展的新紀元。西藏農(nong) 牧業(ye) 從(cong) 此迎來了發展的春天,各族群眾(zhong) 也創造了西藏農(nong) 牧業(ye) 發展史上一個(ge) 又一個(ge) 奇跡。

西藏“民主改革第一村”克鬆社區居民在參加春耕儀(yi) 式(3月16日攝)。新華社記者 孫瑞博 攝

西藏和平解放70年來,全區農(nong) 牧民收入實現快速增長,連續18年保持兩(liang) 位數增長,連續6年保持全國增速第一。2020年,西藏農(nong) 村居民人均可支配收入達到14598元,是有史料記載的1965年的135倍。

同時,改革的不斷深化也讓西藏農(nong) 牧業(ye) 發展更具活力。山南市乃東(dong) 區克鬆社區將600畝(mu) 土地用於(yu) 流轉,七成勞動力從(cong) 土地上解放,得以外出務工。農(nong) 民還能得到土地流轉費、田間勞務費和土地托管分紅等收入,社區人均年收入超2.5萬(wan) 元。

西藏昌都市八宿縣然烏(wu) 鎮康沙村村民在收青稞(2020年9月10日攝)。新華社記者 普布紮西 攝

近年來,隨著西藏農(nong) 牧業(ye) 產(chan) 業(ye) 鏈不斷延伸拓展,老百姓的收入同步提高。日喀則市桑珠孜區江當鄉(xiang) 龍桑村村民旦增,這幾年選擇把青稞賣到家門口的德琴陽光莊園有限公司。這家龍頭企業(ye) 通過“公司+合作社+農(nong) 戶”模式,年青稞加工產(chan) 量在10萬(wan) 噸以上,帶動周邊種植戶實現增收4000多萬(wan) 元。

“他們(men) 會(hui) 上門收購,價(jia) 格比市場價(jia) 還高。”旦增說,“我吃了一輩子糌粑,沒想到青稞加工成的特產(chan) 很好吃,而且還能做出這麽(me) 多花樣。”

在西藏奇聖土特產(chan) 品有限公司生產(chan) 車間內(nei) ,工作人員在分裝犛牛肉(2019年12月31日攝)。新華社記者 孫非 攝

為(wei) 保證特色農(nong) 產(chan) 品的高質量,西藏下一步將圍繞青稞、犛牛、藏豬、藏雞、藏羊等高原特色種質資源,堅持保護利用高原特色品種和探索引進優(you) 質品種並重,實施種業(ye) 提升工程,力爭(zheng) 到2025年青稞良種覆蓋率達95%,畜禽良種覆蓋率達到40%以上。

關(guan) 於(yu) 我們(men) 聯係我們(men) 網站地圖 用戶調查

ky体育中心 版權所有