一百年在曆史長河中如白駒過隙,但放在人的一生,卻可以厚重而寬廣。

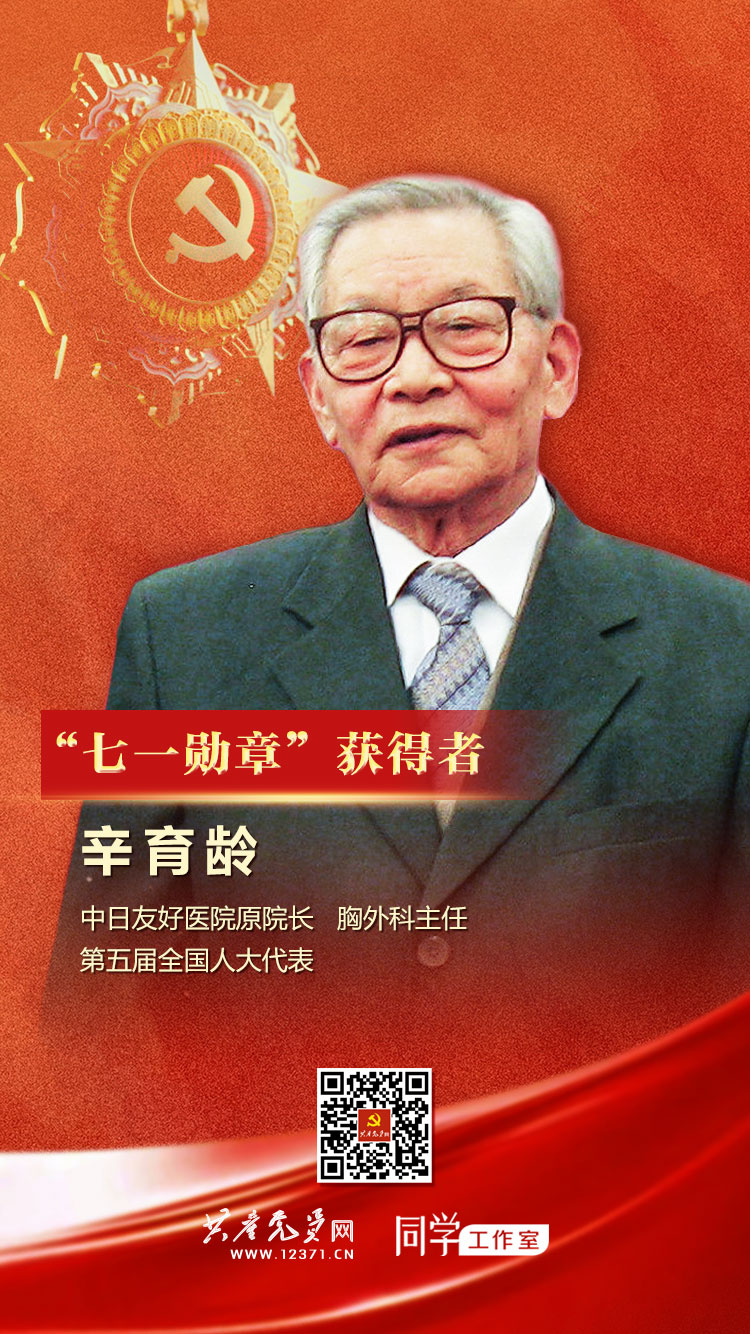

在戰火中同白求恩並肩戰鬥救治傷(shang) 員,50年完成1.5萬(wan) 多例胸外科手術,為(wei) 尋找針刺麻醉最佳穴位不惜在自己身上紮針試驗……“七一勳章”獲得者辛育齡的百歲人生充滿傳(chuan) 奇。

他是我國胸外科事業(ye) 的拓荒勇士,又是人民健康的忠誠衛士。做白求恩式的醫生是他一生的追求。“隻要我一息尚存,就要多救治一個(ge) 病人!”

擇一事,終一生

【從(cong) 醫誌在戰火中萌芽】

辛育齡的從(cong) 醫選擇,與(yu) 白求恩有著不解之緣。

1921年,恰是中國共產(chan) 黨(dang) 誕生的那一年,辛育齡出生於(yu) 河北省高陽縣。抗戰之初,戰地醫務人員匱乏,十幾歲的辛育齡被抽調去冀中軍(jun) 區衛生部學醫。1939年,他被派往白求恩醫療隊擔任司藥。

由於(yu) 遭遇敵人殘酷掃蕩和嚴(yan) 密封鎖,轉移到白洋澱的醫療隊僅(jin) 有的食物藕和魚蝦,因缺鹽而難以下咽。擔心白求恩的健康,經請示黨(dang) 支部書(shu) 記,辛育齡拿出藥箱裏的一點精鹽,給白大夫做魚用。不料,白求恩大發雷霆,嚴(yan) 肅批評他違反紀律。

“紅小鬼”被深深震撼:白求恩把傷(shang) 員的生命和健康,看得遠比自己重要。

“前進一步,就能多救一批傷(shang) 員!”不聽勸的白大夫,無數次在戰火紛飛的前線,堅持為(wei) 傷(shang) 員做完手術。

耳濡目染下,辛育齡萌生了學醫報國的念頭。1939年7月,他光榮加入中國共產(chan) 黨(dang) 。

從(cong) 上山采藥製成抗瘧藥片、研製出治療疥瘡的皮膚擦劑軟膏解除戰士疾苦,到報考黨(dang) 創辦的中國醫科大學、畢業(ye) 後成為(wei) 一名外科大夫,辛育齡在戰火中走上醫學道路,這一幹就是一輩子。

【從(cong) “近乎空白”到“遍地開花”】

百廢待興(xing) 的新中國,醫療衛生事業(ye) 艱難起步,胸外科幾乎一片空白。

1956年,辛育齡從(cong) 蘇聯獲得醫學副博士學位回國後,一個(ge) 能夠改變人生際遇的機會(hui) 向他招手:留在部隊可以當軍(jun) 官,專(zhuan) 門接診軍(jun) 隊病員。但他一心想為(wei) 更多病人做手術,便毅然選擇了到位於(yu) 北京通州的中央結核病研究所工作,組建胸外科。

從(cong) 1958年到1980年,他牽頭舉(ju) 辦培訓班,為(wei) 全國培養(yang) 出1000餘(yu) 名胸外科技術骨幹。他還經常親(qin) 赴各地幫助胸外科醫師做手術,指導40多所醫院建立了胸外科。1954年到2004年間,他共完成胸外科手術1.5萬(wan) 多例!

一個(ge) 醫、教、研合一的胸外科體(ti) 係逐步成型,一所中西醫結合的現代化醫院——中日友好醫院,也在首任院長辛育齡的主持下成功籌建。

“醫學事業(ye) 是我的命”

【一根針麻醉的“神話”】

要讓曾經幾乎空白的胸外科迎頭趕上,他日夜思索著一切減少患者痛苦的方法,向各種“未知”發起挑戰。

有人說開胸手術創傷(shang) 太大,不適宜做針刺麻醉。為(wei) 了探明效果,辛育齡竟在針麻狀態下實施自己的急性闌尾炎手術!

胸部手術需紮16針,由4個(ge) 大夫在術中不停地撚動。“這麽(me) 複雜的操作,如何能夠推廣?”辛育齡用鑷子夾自己的皮膚,運用優(you) 選法對每個(ge) 穴位進行痛閾測試,終於(yu) 在前臂外側(ce) 找到了鎮痛效果最好的穴位。

1970年,辛育齡主刀實施了首例運用一根針針刺麻醉下肺切除手術,震驚了針麻界。

1972年時任美國總統尼克鬆訪華,特別要求參觀這一手術。訪華團成員不敢相信自己的眼睛:全身麻醉需要兩(liang) 三個(ge) 小時才能完成的手術,辛育齡用了72分鍾就幹淨利落地完成了,而且病人全程神誌清醒,平靜自如。

辛育齡先後做了1400多例針麻肺切除手術,成功率高達98%。針麻手術推動了我國針灸鎮痛原理的研究工作,為(wei) 中國針灸療法走向世界奠定了基礎。

【“土專(zhuan) 家”走在“最前沿”】

條件艱苦,設施不足……辛育齡深知,落後就要挨打,“井底之蛙”做不得!

在中央結核病研究所工作的26年中,辛育齡很少回家,成了一名“住院醫”。他拚命鑽研,累到浮腫也不閑下來。

上世紀70年代,肺移植手術剛剛起步,很少有國家從(cong) 事這方麵研究。1979年,辛育齡在國內(nei) 率先開展了兩(liang) 例人體(ti) 肺移植手術。

“當時,全世界也隻做了42例。”在辛育齡身邊學習(xi) 工作了29年的中日友好醫院胸外科原主任劉德若說,辛老沒參加過任何這方麵的進修學習(xi) ,完全是靠自己實驗研究取得的成果。

如今,中日友好醫院已邁入世界八大肺移植中心行列,每年肺移植超過100例。劉德若不勝感慨:這與(yu) 辛老奠定的基礎分不開,更凸顯了他超強的創新精神和前瞻性。

像一個(ge) 不知疲倦的陀螺,辛育齡搞創新幾乎到了入迷的程度。

68歲時,他又同瑞典科學家合作創造了電化學(直流電)治療腫瘤的新技術,不開刀就能局部殺滅腫瘤細胞。全國超萬(wan) 例腫瘤患者接受了這項治療,有效率達65%至85%。這項技術也推動了後來放療技術和消融技術的研究和發展。

獲國家級科技獎8次,獲全國勞動模範、全國先進工作者、白求恩式醫務人員等榮譽稱號……辛育齡直到因腰椎問題再也站不起來,才不舍地告別了他日夜戰鬥過的手術台。

一息尚存,就要多救一個(ge) 患者

【做白求恩式的醫生】

上世紀80年代,辛育齡又做了一個(ge) 不可思議的決(jue) 定——中日友好醫院開院後不久,他主動辭去院長職務,做了一名普通的外科大夫。

從(cong) 1947年中國醫科大學畢業(ye) 成為(wei) 外科大夫開始,辛育齡整整60年沒有放下手術刀。

他對病人有多親(qin) ?

安慰病人在先,決(jue) 不冷言冷語;明明可以出掛號費更高的特需門診,卻堅持隻出掛號費低的特需和普通專(zhuan) 家門診;想方設法為(wei) 經濟困難的病人省錢,甚至為(wei) 他們(men) 承擔醫療費……

就連中日友好醫院的籌建方案裏,他都堅持保留了供病人散步的花園。

不少已被放棄的危重、難治病人,卻因辛育齡盡力收治和精心療護獲得新生。

為(wei) 了病人,辛育齡為(wei) 何不惜一切代價(jia) ?因為(wei) “和工程師不一樣,醫生手中的產(chan) 品是人,人死了不可複生”。

【精神燈塔照後人】

“病人會(hui) 讓我們(men) 把他的胸腔打開,這是何等的信任啊!我們(men) 要對得起這份信任。”胸外科年輕醫務人員一直記著辛育齡經常和他們(men) 說的話。

如今,雖然辛育齡已在臥榻,無法工作,但他的精神薪火相傳(chuan) 。中日友好醫院黨(dang) 委書(shu) 記宋樹立說,醫院設立了“辛育齡青年獎”,近日又成立“辛育齡小分隊”,年輕醫務工作者主動下基層開展義(yi) 診谘詢、健康宣教,將奉獻精神“融入血液”。

對黨(dang) 無限忠誠,對事業(ye) 不懈追求,對群眾(zhong) 充滿深情……辛育齡身上老一輩醫療衛生工作者的高尚品質,被眾(zhong) 多青年醫護人員當作“人生指南”。

延伸閱讀

關(guan) 於(yu) 我們(men) 聯係我們(men) 網站地圖 用戶調查

ky体育中心 版權所有