堅持自主研發新體(ti) 製雷達,打破國外技術壟斷,為(wei) 我國海域監控麵積的全覆蓋提供技術手段;40年堅守,帶出一支“雷達鐵軍(jun) ”……他就是2018年度國家最高科學技術獎得主,哈爾濱工業(ye) 大學教授、兩(liang) 院院士劉永坦。1月8日,劉永坦在北京人民大會(hui) 堂接過了沉甸甸的獎章、證書(shu) 。

劉永坦帶領團隊研製的新體(ti) 製雷達究竟新在哪兒(er) ?他告訴記者,這款雷達不僅(jin) 能夠“看”得更遠,還能有效排除雜波幹擾,發現超低空目標,對於(yu) 對海遠程預警來說至關(guan) 重要。為(wei) 了這個(ge) “新”字,他在“冷板凳”上一坐就是40年。

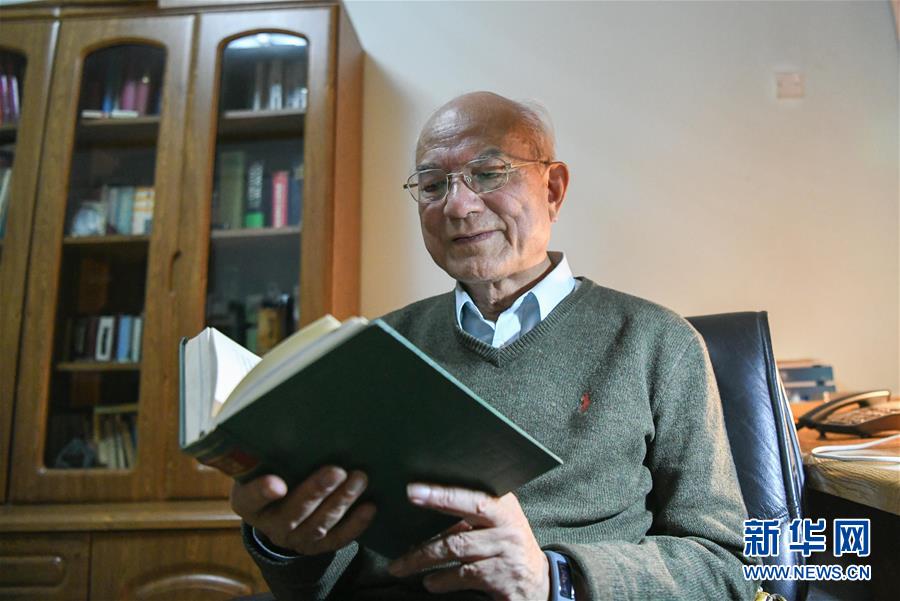

劉永坦在家中看書(shu) (2018年12月25日攝)。新華社記者 王鬆 攝

給海疆裝上“千裏眼”:為(wei) 我國海域監控麵積的全覆蓋提供技術手段

嚴(yan) 冬時節的山東(dong) 威海,寒風蕭瑟。劉永坦帶領團隊成員一同檢查正在調試的新體(ti) 製雷達設備,麵前是一個(ge) 麵積約6000平方米的雷達天線陣,天線陣外就是波浪翻滾的大海。此時,年過八旬的劉永坦精神矍鑠,滿眼欣喜。

如果說雷達是“千裏眼”,那麽(me) 新體(ti) 製雷達就是練就了“火眼金睛”的“千裏眼”,被稱為(wei) “21世紀的雷達”。它不僅(jin) 代表著現代雷達的發展趨勢,更對航天、航海、漁業(ye) 、沿海石油開發、海洋氣候預報、海岸經濟區發展等都有著重要作用。

早在1991年,經過十年科研,劉永坦在“新體(ti) 製雷達與(yu) 係統試驗”中取得了重大突破,並建成我國第一個(ge) 新體(ti) 製雷達站,獲得國家科技進步獎一等獎。

那時,身邊很多人勸他“功成名就、見好就收”,但劉永坦卻說:“這還遠遠不夠。”在他看來,科研成果如不能轉化為(wei) 實際應用,就如同一把沒有開刃的寶劍,中看不中用。“一定要讓新體(ti) 製雷達走出實驗室,走向海洋。”

隨後的十餘(yu) 年裏,從(cong) 實驗場轉戰到實際應用場,他帶領團隊進行了更為(wei) 艱辛的磨煉。由於(yu) 國際上沒有完備的理論,很多技術難點亟待填補,再加上各個(ge) 場域環境差異巨大,新體(ti) 製雷達的“落地之旅”格外艱難。

“解決(jue) 不了抗幹擾問題,雷達就沒有生命。”劉永坦說,各種各樣的廣播電台、短波電台、漁船,發出強大的電磁幹擾是最大的難題。設計—試驗—失敗—總結—再試驗……他帶領團隊進行上千次調整,終於(yu) 找到了解決(jue) 方案。

這項完全自主創新的研究成果於(yu) 2015年再次獲得國家科技進步獎一等獎。它不僅(jin) 破解了長期以來困擾雷達發展的諸多瓶頸難題,更讓我國成為(wei) 世界上少數幾個(ge) 擁有該技術的國家。

“依靠傳(chuan) 統雷達,我國海域可監控可預警範圍不足20%,有了新體(ti) 製雷達,則實現了全覆蓋。”劉永坦告訴記者,給祖國的萬(wan) 裏海疆安上“千裏眼”,國防才能更安全。

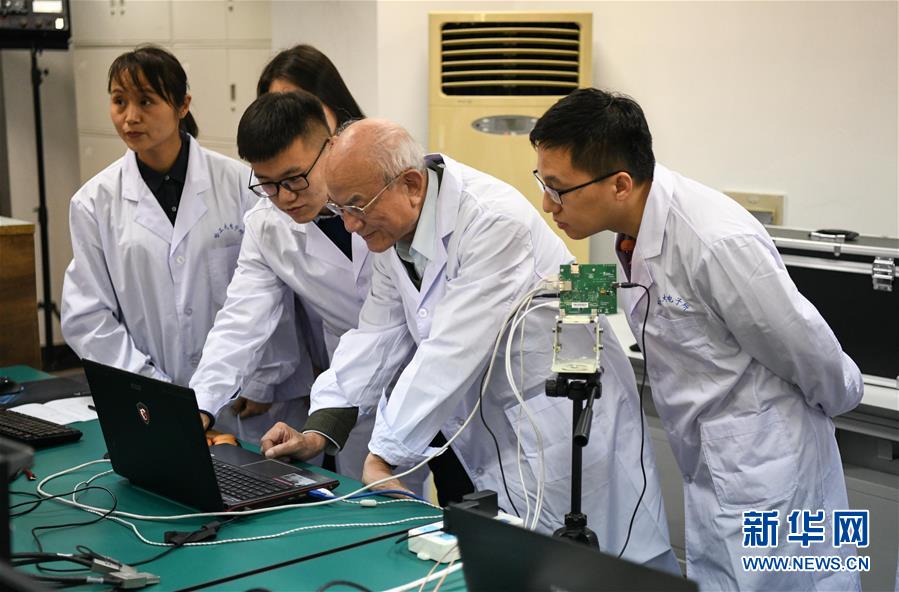

劉永坦(前右)在哈爾濱工業(ye) 大學實驗室鑽研雷達技術(2018年12月25日攝)。新華社記者 王鬆 攝

“不能向外麵的封鎖低頭”:他40年堅守開創中國新體(ti) 製雷達之路

1936年12月,劉永坦出生在南京。第二年,發生了慘絕人寰的南京大屠殺。南京、武漢、宜昌、重慶……劉永坦回憶說,他的童年被顛沛流離的逃難所充斥,讓他從(cong) 小就對國家興(xing) 亡有著深刻理解。

“永坦”是家人對他的祝願,更代表著國人對國家的期許。劉永坦堅信,科技可以興(xing) 國,他一定要實現這個(ge) 最樸素的願望。

1953年,劉永坦以優(you) 異的成績考入了哈爾濱工業(ye) 大學,大三時,他作為(wei) 預備師資到清華大學進修,開始接觸無線電技術,返回哈工大後組建了無線電工程係。

1978年,被破格晉升為(wei) 副教授的劉永坦作為(wei) 國家外派留學生,到英國深造。“我是一名中國人,我的成功與(yu) 否代表著中國新一代知識分子的形象。”踏出國門的一刻,他發誓要做出一番名堂。

在導師英國雷達技術知名專(zhuan) 家謝爾曼的指導下,劉永坦參與(yu) 了一項民用海態遙感信號處理機的研製項目,並獨自完成了其中的信號處理機工程係統。正是這次科研,讓劉永坦與(yu) 雷達結緣。

“雷達看多遠,國防安全就能保多遠。這樣的雷達別的國家已經在研製,中國決(jue) 不能落下,這就是我要做的事。”1981年秋,毅然回國的劉永坦帶回了一個(ge) 宏願——開創中國的新體(ti) 製雷達之路。

劉永坦說,在國外,無論做多少工作,取得多大成就,都是給別人幹活。隻有回到祖國,才是真正的歸屬。

然而,要建新體(ti) 製雷達,在當時的中國簡直是異想天開。哈爾濱工業(ye) 大學原副校長李紹濱介紹,20世紀70年代中期,中國曾經對此進行過突擊性會(hui) 戰攻關(guan) ,但由於(yu) 難度太大、國外實行技術封鎖等諸多原因,最終未獲成果。

麵對重重質疑,劉永坦始終堅信:新體(ti) 製雷達一定能做出來,隻是時間和實踐的問題。

1983年,經過10個(ge) 月連續奮戰,劉永坦完成了一份20多萬(wan) 字的《新體(ti) 製雷達的總體(ti) 方案論證報告》,在理論上充分論證了新體(ti) 製雷達的可能性,得到原航天工業(ye) 部科技委員會(hui) 的認可。

“沒有誰會(hui) 告訴你關(guan) 鍵技術,隻有咬牙向前走,不能向外麵的封鎖低頭。”一場填補國內(nei) 空白、從(cong) 零起步的具有開拓性的攻堅戰從(cong) 此開始,劉永坦立誌要向國家交上一個(ge) 滿意的答卷。

劉永坦(右二)在哈爾濱工業(ye) 大學實驗室鑽研雷達技術(2018年12月25日攝)。新華社記者 王鬆 攝

把“冷板凳”坐熱 :他帶領團隊建立起一支雷達科研“鐵軍(jun) ”

“這件事可能要幹一輩子,不光我自己,要集結全係的力量,甚至更多的力量。”劉永坦說,相對於(yu) 一些短平快的科研項目,新體(ti) 製雷達是個(ge) 十足的“冷板凳”。

團隊骨幹許榮慶、張寧、鄧維波等人都說,劉老師是學術上的幹將,更是團隊裏的帥才,他懂得如何調動大家一起攻關(guan) 。

雷達調試初期,係統死機頻頻出現。幾十萬(wan) 行的大型控製程序,再加上發射、接收、信號處理、顯示等諸多設備,任何一個(ge) 微小的故障都可能導致整個(ge) 係統無法運行。

“不能給科研留死角。”劉永坦就率領團隊每天工作十幾個(ge) 小時,從(cong) 係統的每一個(ge) 程序開始檢查,發現一個(ge) 問題就解決(jue) 一個(ge) 問題。

1990年4月3日,對於(yu) 團隊來說是刻骨銘心的日子——這一天,新體(ti) 製雷達技術終於(yu) 使目標出現在屏幕上。團隊所有成員都流淚了,是成功後的狂喜,也是多年壓力的釋放。

劉永坦(左)在哈爾濱工業(ye) 大學實驗室(2018年12月25日攝)。新華社記者 王鬆 攝

40年裏,劉永坦的團隊從(cong) 最初的6人發展到30多人,成為(wei) 新體(ti) 製雷達領域老中青齊全的人才梯隊,建立起一支雷達科研“鐵軍(jun) ”。

“圍繞一個(ge) 方向,聚焦一個(ge) 領域,劉永坦一幹就是40年。不以困難為(wei) 斷點,不以成就為(wei) 終點,這種科研精神對後輩來說是激勵,更是向導。”哈爾濱工業(ye) 大學副校長、中國科學院院士韓傑才說。

剛領完獎,這位“80後”老院士又許下了新的願望,繼續帶領團隊向小型化雷達進軍(jun) ,讓技術造價(jia) 更低,讓功能性能更優(you) ,更好保衛祖國海疆。

關(guan) 於(yu) 我們(men) 聯係我們(men) 網站地圖 用戶調查

ky体育中心 版權所有