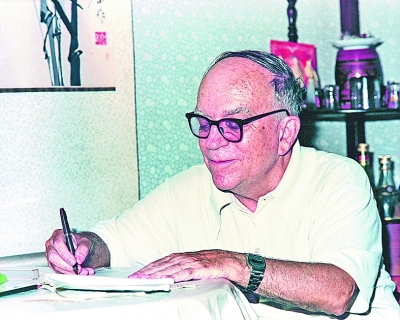

伊斯雷爾·愛潑斯坦(1915-2005) 新華社發

1951年夏,新中國成立不到兩(liang) 年,伊斯雷爾·愛潑斯坦克服重重困難,從(cong) 美國繞道波蘭(lan) ,輾轉抵達北京。此後直至2005年去世,這位金發碧眼的猶太人,把全部精力都奉獻給了新中國的對外傳(chuan) 播事業(ye) 。

1915年4月20日出生於(yu) 波蘭(lan) 的愛潑斯坦,1917年隨父母移居中國,從(cong) 此與(yu) 中國結下不解之緣。16歲時,他從(cong) 英文報紙《京津泰晤士報》《北平時事日報》起步,開始了新聞人生。抗日戰爭(zheng) 時期,作為(wei) 美國合眾(zhong) 社記者,愛潑斯坦奔赴南京、廣州、武漢和山東(dong) 台兒(er) 莊前線戰場等地采訪。在陝北和晉綏抗日根據地,他采訪過毛澤東(dong) 、周恩來等領導人,也與(yu) 民眾(zhong) 廣泛交流。1939年,他撰寫(xie) 的《人民之戰》一書(shu) 在倫(lun) 敦出版,以親(qin) 身見聞講述中國人民的抗戰曆程。1944年離開中國後,愛潑斯坦筆耕不輟,在美國出版《中國未完成的革命》《中國勞工劄記》等著作,繼續向外國讀者介紹中國革命。

“我愛中國,愛中國人民,中國就是我的家,是這種愛把我的工作和生活同中國的命運聯係在一起。”因為(wei) 這種愛,1951年,愛潑斯坦回到中國,參與(yu) 籌辦外宣雜誌《中國建設》(現名為(wei) 《今日中國》)英文版。

《中國建設》初創時,在北京沒有辦公室,他和同事們(men) 就在公園裏討論稿件。北京沒有外文印刷廠,雜誌隻能在上海印刷,他每隔一個(ge) 月就遠赴上海查看清樣。那時,從(cong) 北京坐火車往返上海,需要四天四夜。從(cong) 最初的執行編輯,到後來的總編輯,再到退休後的名譽總編輯。幾十年中,愛潑斯坦為(wei) 這本雜誌的發展傾(qing) 注了大量心血。如今的《今日中國》雜誌,已發展成為(wei) 有中文、英文、法文、西班牙文、阿拉伯文等多語種文版的綜合性月刊。

愛潑斯坦的事業(ye) ,遠不隻《中國建設》這一本雜誌。在《人民中國》雜誌,在外文出版社,愛潑斯坦都擔任過改稿專(zhuan) 家,《毛澤東(dong) 選集》《鄧小平文選》以及大量重要黨(dang) 政文獻的英譯稿都由他參與(yu) 定稿。除了具體(ti) 的文字工作,愛潑斯坦還不辭辛勞,幫助年輕人學習(xi) 英語。

作為(wei) 新聞記者的愛潑斯坦,始終沒有放下手中的筆,時刻記錄著新中國的發展變遷。為(wei) 了讓受過西方教育的讀者真正了解中國近代史,他撰寫(xie) 了《從(cong) 鴉片戰爭(zheng) 到解放》。從(cong) 1955年到1976年,愛潑斯坦三次赴西藏采訪,先後訪問了近千人,筆記記了3000多頁、近百萬(wan) 字。在深入西藏社會(hui) 的同時,愛潑斯坦還認真閱讀海外出版的各種有關(guan) 西藏的書(shu) 籍,以期讓自己的寫(xie) 作更有針對性。曆經近30年的積累,1983年,《西藏的變遷》終於(yu) 出版,將一個(ge) 真實可感、不斷進步的西藏呈現在世人麵前。談及寫(xie) 作此書(shu) 的初衷,愛潑斯坦曾說:“我們(men) 有責任向世界解釋幾十年來在那裏發生的變化。”

懷著對中國和中國人民的真摯感情,1957年,愛潑斯坦加入中國國籍,1964年又加入中國共產(chan) 黨(dang) 。熟悉中國,了解世界,用外國人容易接受的方式講述中國故事,這是愛潑斯坦畢生的追求。

“在我生命的夕陽餘(yu) 暉裏,有人也許會(hui) 問:你對自己選擇的生活道路是否後悔?在曆史為(wei) 我設定的時空中,我覺得沒有任何事情比我親(qin) 曆並躋身於(yu) 中國人民的革命事業(ye) 更好和更有意義(yi) 。”在回憶錄《見證中國》中,愛潑斯坦這樣寫(xie) 道。

關(guan) 於(yu) 我們(men) 聯係我們(men) 網站地圖 用戶調查

ky体育中心 版權所有