“韋編三絕”這個(ge) 典故,是2013年10月21日習(xi) 近平總書(shu) 記在歐美同學會(hui) 成立100周年慶祝大會(hui) 上講話時引用的。習(xi) 總書(shu) 記說:“希望廣大留學人員堅持麵向現代化、麵向世界、麵向未來。瞄準國際先進知識、技術、管理經驗,以韋編三絕、懸梁刺股的毅力,以鑿壁借光、囊螢映雪的勁頭,努力擴大知識半徑,既讀有字之書(shu) ,也讀無字之書(shu) ,砥礪道德品質,掌握真才實學,練就過硬本領。”

“韋編三絕”的典故,出自《史記·孔子世家》,說的是孔子晚年特別喜歡《周易》。因為(wei) 翻閱的次數太多,連穿竹簡的熟牛皮繩都斷了好幾次。

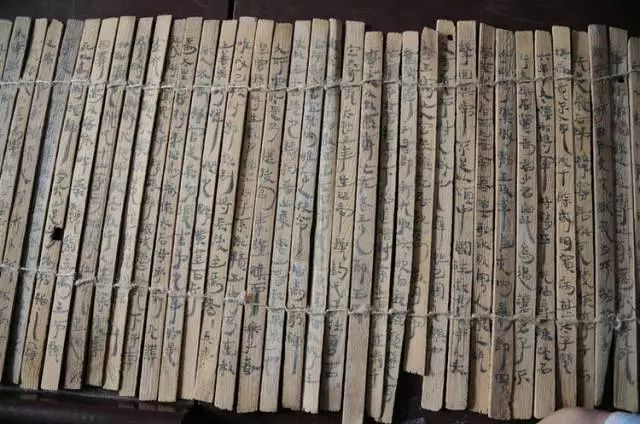

春秋時期的書(shu) ,主要是以竹子為(wei) 材料製成的。把竹子破成一根根狹長的竹片,稱為(wei) “竹簡”,用火烘幹後在上麵寫(xie) 字。一根竹簡能寫(xie) 的字,多則幾十個(ge) ,少則八九個(ge) 。一部書(shu) 要用許多竹簡,這些竹簡要用繩子按次序編連起來,才能最後成冊(ce) ,便於(yu) 翻檢閱讀。通常,用絲(si) 線編連的叫“絲(si) 編”,用麻繩編連的叫“繩編”,用熟牛皮繩編連的叫“韋編”。孔子所閱讀的《周易》,是用熟牛皮繩編連起來的,所以才會(hui) 有“韋編三絕”的說法。

中國古代的簡冊(ce)

孔子讀《周易》“韋編三絕”,至少說明了兩(liang) 點:第一是孔子對《周易》很重視,這就引出了一個(ge) 問題:《周易》究竟是怎樣一部書(shu) ,為(wei) 什麽(me) 孔子會(hui) 對它如此重視呢?第二是孔子對《周易》的學習(xi) 精神和學習(xi) 態度,這就引伸出了第二個(ge) 問題:孔子這種學習(xi) 態度,對我們(men) 有哪些啟示?

我們(men) 先說第一點:《周易》究竟是怎樣一部書(shu) ,孔子為(wei) 什麽(me) 對它如此重視。

就性質而言,《周易》是古代一部用來占卜的書(shu) 。古時科學尚未昌明,人們(men) 認為(wei) 事物的吉凶禍福是由某些神秘的力量所左右的,為(wei) 了獲得神明的啟示,就借助一些特定的手段,希望能從(cong) 一些征兆上獲得對未來的預測。先秦時期,預測的手段五花八門,但最重要、最正式的就兩(liang) 種:一種是燒灼龜殼,從(cong) 龜殼爆裂的紋理和走向來預知禍福,這叫“龜卜”;一種是對蓍草進行排列組合,從(cong) 所得到的不同結果(專(zhuan) 業(ye) 術語叫“卦象”)來判斷吉凶,這叫“蓍占”。“龜卜”已經失傳(chuan) ,隻留下一些對於(yu) 占卜結果的記錄,這就是“甲骨文”;而“蓍占”則保留下來,其載體(ti) ,就是大名鼎鼎的《周易》了。所以,簡單來說,《周易》就是一部指導人們(men) 使用蓍草占卜,以及對占卜可能得到的各種結果進行解釋和說明的“占卜手冊(ce) ”。

但《周易》深厚的文化內(nei) 涵,卻不是區區“占卜手冊(ce) ”四個(ge) 字所能涵蓋得了的。它蘊含著古人對世間萬(wan) 物的觀察與(yu) 思考,對規律與(yu) 趨勢的認識與(yu) 把握,以及如何權衡得失、趨利避害的方式與(yu) 態度。它博大精深、包羅萬(wan) 象,蘊含著最為(wei) 深沉的中華文化基因,是中國最為(wei) 重要的一部原典。明乎此,則孔子對《周易》何以如此癡迷,也就非常清楚了。

再說第二點:孔子對於(yu) 《周易》的學習(xi) 態度,對於(yu) 我們(men) 有何啟示。

首先,是對學習(xi) 的重視。

孔子是一個(ge) 對學習(xi) 極為(wei) 重視的人,這和孔子的身份有關(guan) 。孔子有許多身份,但最重要的是教師——“大成至聖先師”的封號就是對孔子這一身份的最好說明。是孔子把被官府壟斷的教育帶到了民間,中國教育從(cong) “學在官府”到“學在四野”的轉化就是由孔子完成的。“學而不厭,誨人不倦”——自身不斷學習(xi) ,同時不斷把自己的知識,以及對社會(hui) 人生的思考傳(chuan) 授給下一代,這兩(liang) 點構成了孔子生命的主要內(nei) 容。

《論語》中就記錄了許多孔子強調學習(xi) 的言論。他在總結自己的一生時說:“吾十有五而誌於(yu) 學,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳順,七十而從(cong) 心所欲,不逾矩。”意思就是:“我十五歲開始有誌於(yu) 學習(xi) ,三十歲說話做事都有把握,四十歲不至於(yu) 迷惑,五十歲得知天命,六十歲一聽別人的話就可以分辨是非真假,七十歲就隨心所欲,任何念頭都不會(hui) 越出規矩。”從(cong) 孔子對自己一生的階段劃分來看,他把立誌學習(xi) 作為(wei) 自己人格生命的真正開始。孔子學習(xi) 起來,那真是如饑似渴,用他自己的話說就是:“學如不及,猶恐失之。”意思是學習(xi) 起來總怕趕不上別人,已經得到的知識又唯恐會(hui) 失去。他學習(xi) 時也不會(hui) 感到疲倦厭倦,而是發自內(nei) 心的快樂(le) :“學而時習(xi) 之,不亦說乎?”——學到了知識,並時常溫習(xi) ,難道不是一件很快樂(le) 的事情嗎?而“韋編三絕”這個(ge) 典故,正是孔子重視學習(xi) 的一個(ge) 典型例證。

其次,是關(guan) 於(yu) 學習(xi) 內(nei) 容的選擇。

孔子生活的那個(ge) 年代,人類知識的總量與(yu) 今天相比要少得多,但即使這樣,也已經遠遠超過了一個(ge) 人的頭腦所能容納的極限。怎麽(me) 辦?唯一的辦法就是有所輕重,有所取舍。因為(wei) 知識的載體(ti) 是書(shu) ,所以這個(ge) 輕重取舍,就經常表現在對於(yu) 不同書(shu) 籍的選擇與(yu) 側(ce) 重上。意大利經濟學家巴萊多有一個(ge) 著名的“二八法則”,就是說任何一組東(dong) 西中,最重要的隻占一小部分,大約是百分之二十,其餘(yu) 百分之八十盡管是多數,卻並不那麽(me) 重要。這一法則被廣泛運用到經濟學、社會(hui) 學等多個(ge) 領域,都被證明是行之有效的。讀書(shu) 其實也是這樣。一般性的書(shu) 籍你也需要閱讀,但它們(men) 並不需要占用你太多的時間;但一些特別重要的書(shu) 籍,在你的閱讀總量裏所占的比重可能並不是很多,但你需要用百分之八十的時間精力,去反複閱讀,直至消化吸收。對於(yu) 這一點,英國哲學家培根在《論讀書(shu) 》中有一個(ge) 很好的描述:“一些書(shu) 隻須淺嚐輒止,一些書(shu) 隻需囫圇吞棗,但也有為(wei) 數極少的一些書(shu) ,你卻需要仔細品味,並消化吸收。”中國有句古話,叫“傷(shang) 其十指不如斷其一指”,對於(yu) 很重要的書(shu) ,你必須拿出孔子“韋編三絕”的態度,不必貪多,讀一本是一本,認真閱讀,消化吸收。隻要你這樣做了,讓這些書(shu) 內(nei) 化為(wei) 你的精神氣質,那麽(me) 你就是一個(ge) 有根底、有內(nei) 蘊,而不是誇誇其談、遊談無根的人。

《周易》對於(yu) 孔子來說,無疑就是那為(wei) 數極少、但需要仔細品味並消化吸收的重要書(shu) 籍。

再次,是堅忍持久的努力。

學習(xi) 從(cong) 來不是一件容易的事情。要想學有所成,就必須付出堅忍而持久的努力。關(guan) 於(yu) 這一點,中國古代有許多我們(men) 耳熟能詳的例子。比如“囊螢映雪”“懸梁刺股”“鑿壁偷光”等。孔子“韋編三絕”的典故雖然沒有刻意強調時間,但熟牛皮的繩子都被孔子翻斷多次,他閱讀《周易》所花費的時間之多,其實已經暗含在這個(ge) 典故之中了。而現代的學習(xi) 理論也證明了這種態度對於(yu) 成為(wei) 人才的必要性。作家格拉德威爾在《異類》中曾提出過一個(ge) 著名的“一萬(wan) 小時定律”,意思是人們(men) 眼中的天才之所以卓越非凡,並非天才高人一等,而是他付出了持久不斷的努力。一萬(wan) 小時的錘煉是任何人從(cong) 平凡變成世界級大師的必要條件。當然,一萬(wan) 小時的學習(xi) 時間隻是必要而非充分條件,能否成為(wei) 頂尖高手還需要看個(ge) 人的天分以及機緣;而且“一萬(wan) 小時”的規定也似乎太機械,有些複雜的技藝需要的時間更長,而有些簡單技藝需要的時間則可能比較短。但無論具體(ti) 個(ge) 人與(yu) 具體(ti) 技藝之間的差別如何,長時間的刻苦付出都是必要的。

孔子本身對於(yu) 《周易》所下的功夫是收到了豐(feng) 碩成果的。在所有的文化遺產(chan) 中,他對《周易》情有獨鍾,用功最深,而在某種程度上,《周易》實際上也是在孔子的手中才真正完成的。根據一般的說法,最初創製六爻八卦的是伏羲;將八卦演繹為(wei) 六十四卦的是周文王;而《易傳(chuan) 》這部解讀《周易》的權威著作,其作者正是孔子——這就是所謂“人更三聖,世曆三古”。

總之,在“韋編三絕”這個(ge) 典故中,我們(men) 看到了孔子對於(yu) 文化的熱愛,對於(yu) 經典的重視,以及刻苦認真的學習(xi) 態度。我們(men) 雖然不是孔子,但隻要能夠付出努力,並持之以恒,即使成不了大師,至少也能成為(wei) 一名具有真才實學的行業(ye) 專(zhuan) 家,一個(ge) 對社會(hui) 有所貢獻的優(you) 秀人才。

關(guan) 於(yu) 我們(men) 聯係我們(men) 網站地圖 用戶調查

ky体育中心 版權所有