“大道之行也,天下為(wei) 公”是習(xi) 近平總書(shu) 記在2017年10月18日在決(jue) 勝全麵建成小康社會(hui) ,奪取新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 偉(wei) 大勝利的講話中引用過的。習(xi) 總書(shu) 記說:“‘大道之行也,天下為(wei) 公。’站立在九百六十多萬(wan) 平方公裏的廣袤土地上,吸吮著五千多年中華民族漫長奮鬥積累的文化養(yang) 分,擁有十三億(yi) 多中國人民聚合的磅礴之力,我們(men) 走中國特色社會(hui) 主義(yi) 道路,具有無比廣闊的時代舞台,具有無比深厚的曆史底蘊,具有無比強大的前進定力。”

“大道之行也,天下為(wei) 公”的出處,是《禮記·禮運》。

中華書(shu) 局出版的《禮記》

《禮記》是戰國至秦漢年間儒家學者解釋說明經書(shu) 《儀(yi) 禮》的文章選集,是一部儒家思想的資料匯編。《禮記》的作者不止一人,其中多數篇章可能是孔子的七十二弟子及其後學的作品。它集中體(ti) 現了先秦儒家的政治、哲學和倫(lun) 理思想,是研究先秦社會(hui) 的重要典籍。

具體(ti) 到“大道之行也,天下為(wei) 公”所出自的《禮運》,則是今本《禮記》的第九篇。全文討論了禮的起源、運行與(yu) 作用,反映了儒家的政治思想和曆史觀點,特別是書(shu) 中所提到的“天下大同”的思想,更是在中國有著極其深遠的影響。其具體(ti) 的上下文語境是這樣的:“大道之行也,天下為(wei) 公,選賢與(yu) 能,講信修睦。故人不獨親(qin) 其親(qin) ,不獨子其子,使老有所終,壯有所用,幼有所長,矜寡孤獨廢疾者皆有所養(yang) ,男有分,女有歸。貨惡其棄於(yu) 地也,不必藏於(yu) 己;力惡其不出於(yu) 身也,不必為(wei) 己。是故謀閉而不興(xing) ,盜竊亂(luan) 賊而不作,故外戶而不閉。是謂大同。”

翻譯成現代漢語就是:當大道行於(yu) 天下的時候,天下就是人們(men) 所共有的。人們(men) 會(hui) 推舉(ju) 那些品德高尚、德才兼備的人,讓他們(men) 出來管理國家。人人講求誠信,彼此和睦相處。人們(men) 不隻是把自己的親(qin) 人當親(qin) 人,不隻是把自己的子女當子女,讓老年人能有個(ge) 養(yang) 老送終的處所,青壯年有個(ge) 工作來養(yang) 家糊口,年幼的孩子可以有個(ge) 健康成長的地方,讓那些鰥夫、寡婦、孤兒(er) 、殘疾人、獨居老人都能得到社會(hui) 的供養(yang) 。男子有職務,女子有歸宿。對於(yu) 財貨,人們(men) 憎恨它被白白扔掉,撿起來卻不一定要自己私藏。人們(men) 都願意為(wei) 公眾(zhong) 事業(ye) 竭盡全力,而不一定是為(wei) 自己謀求私利。因此,奸邪之謀不會(hui) 發生,盜竊、造反、害人的事情不會(hui) 興(xing) 起,所以大門也就不用緊緊關(guan) 閉。這就是大同社會(hui) 。

“大道之行也,天下為(wei) 公”的出處和大意就是如此。要特別說明的是,這句話雖然出自儒家,但“天下為(wei) 公”的理念,其實並非先秦儒家所獨有。比如薑太公的《六韜?武韜?順啟第十六》就說:“天下非一人之天下,乃天下之天下也。同天下之利者則得天下,擅天下之利者則失天下。”呂不韋的《呂氏春秋·貴公》也說:“天下非一人之天下也,天下之天下也。陰陽之和,不長一類;甘露時雨,不私一物;萬(wan) 民之主,不阿一人。”可見,“天下為(wei) 公”在先秦的時候,是一種具有普遍性的觀念。

為(wei) 什麽(me) 先秦諸子都不約而同地產(chan) 生了“天下為(wei) 公”的理念呢?這與(yu) 當時所處的特定時代有密切的關(guan) 聯。春秋戰國時期,禮崩樂(le) 壞,戰亂(luan) 頻仍,生靈塗炭,百姓倒懸。當此之時,諸子百家都希望建立一套理想的政治模式,而在設想這套模式的時候,對於(yu) 有著“天人合一”觀念的古人而言,從(cong) 自然現象與(yu) 規律中尋找靈感與(yu) 啟示就是一種非常自然的做法。當先秦哲人將目光投向所覆載自己以及萬(wan) 物的天地時,天地的博厚與(yu) 無私就很容易激發他們(men) 的靈感與(yu) 想象。先秦時非常普遍的“天下為(wei) 公”,其根本淵源即在於(yu) 此。

“天下大同”雖然隻是一種基於(yu) 對上古三代狀況充滿曆史想象的重構而提出的政治目標,但因為(wei) 它呼喚起了人們(men) 心中對於(yu) 社會(hui) 公平、正義(yi) 的理想,並且為(wei) 人們(men) 提供了一種用來審視、評價(jia) 現實世界的標準,所以一經提出,就紮根在人們(men) 的心中,在不同的時代,它被不斷重提,成為(wei) 激發人們(men) 改進現狀、追求理想的號角與(yu) 旗幟。比如《漢書(shu) ·穀永傳(chuan) 》:“臣聞天生蒸民,不能相治,為(wei) 立王者以統理之,方製海內(nei) 非為(wei) 天子,列土封疆非為(wei) 諸侯,皆以為(wei) 民也。垂三統,列三正,去無道,開有德,不私一姓,明天下乃天下之天下,非一人之天下也。”明末清初思想家王夫之的《讀通鑒論》也說:“以天下論者,必循天下之公,天下非夷狄盜逆之所可屍,而抑非一姓之私也。”黃宗羲的《明夷待訪錄》說:“天下治亂(luan) 在萬(wan) 民之憂樂(le) ,而不在一姓之興(xing) 亡。”康有為(wei) 也說:“無邦國,無帝王,人人相親(qin) ,人人平等,天下為(wei) 公,是謂大同。”

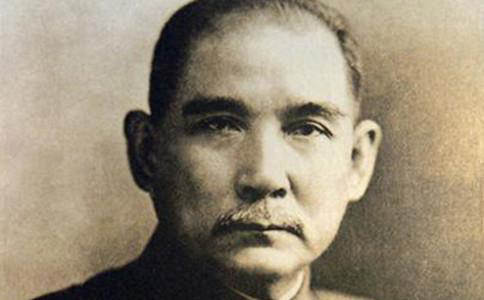

孫中山像

到了近代,民主革命的先行者孫中山更是對“天下為(wei) 公”情有獨鍾。1924年,孫中山在其《三民主義(yi) 》中說:“真正的三民主義(yi) ,就是孔子所希望的大同世界。”又說:“我們(men) 三民主義(yi) 的意思,就是民有、民治、民享。這個(ge) 民有、民治、民享的意思,就是國家是人民所共有,政治是人民所共管,利益是人民所共享。照這樣的說法,人民對於(yu) 國家不隻是共產(chan) ,一切事權都是要共的。”

從(cong) 古至今,“天下為(wei) 公”的理想從(cong) 未熄滅,並一直作為(wei) 一種理想社會(hui) 激勵著士民們(men) 。士人修身齊家,欲以一己之力兼濟天下,百姓翹首以盼,始終相信那個(ge) 大同社會(hui) 的存在。“大道之行也,天下為(wei) 公”,是縈繞在華夏子孫心中不滅的夢想。

“大道之行也,天下為(wei) 公”的傳(chuan) 統文化內(nei) 涵大致就是如此。

在今天,重溫這句話有著多方麵的意義(yi) 。

首先,它為(wei) 我們(men) 今天的社會(hui) 製度賦予了深沉厚重的曆史淵源。在明白了“大道之行也,天下為(wei) 公”的內(nei) 涵,我們(men) 也就不奇怪為(wei) 什麽(me) 共產(chan) 主義(yi) 的思潮被引入中國後,在很短的時間內(nei) 就從(cong) 青萍之末發展到滾滾洪流,從(cong) 星星之火發展到燎原之勢,最終席卷大江南北,統一了華夏神州。這其中原因很多,但很重要的一點,就是共產(chan) 黨(dang) 人所勾勒的那幅藍圖其實早就植根於(yu) 中國人的文化土壤和頭腦當中了。在中國,人們(men) 心中有一個(ge) “大同社會(hui) ”的理想,而共產(chan) 主義(yi) 正與(yu) 其不謀而合。這就像習(xi) 近平同誌在2013年3月17日在十二屆全國人大一次會(hui) 議閉幕會(hui) 上的講話中所指出的:“這條道路來之不易,它是在改革開放30多年的偉(wei) 大實踐中走出來的,是在中華人民共和國成立60多年的持續探索中走出來的,是在對近代以來170多年中華民族發展曆程的深刻總結中走出來的,是在對中華民族5000多年悠久文明的傳(chuan) 承中走出來的,具有深厚的曆史淵源和廣泛的現實基礎。”

其次,它也提示我們(men) ,作為(wei) 執政黨(dang) ,要時刻秉持公心,將人民放在心上。“大道之行也,天下為(wei) 公”,所謂“天下為(wei) 公”,是與(yu) “天下為(wei) 私”相對的,就是強調“民為(wei) 邦本”。既然“民為(wei) 邦本”,那麽(me) 國家的一切活動,就應當服從(cong) 於(yu) 天下民眾(zhong) 的共同利益。當然,曆史的事實已經反複說明,在中國古代少數人統治多數人的封建社會(hui) 中,統治者沒有也不可能真正貫徹“天下為(wei) 公”的思想,沒有也不可能實行真正“以民為(wei) 本”的原則,是共產(chan) 黨(dang) 的出現,才使得“天下為(wei) 公”的理念成為(wei) 真正的可能。“全心全意為(wei) 人民服務”,是黨(dang) 的根本宗旨,也是黨(dang) 所以得到人民擁戴的根本原因。曆史經驗反複證明,民心是最大的政治,得民心者得天下。人民群眾(zhong) 是社會(hui) 物質與(yu) 精神財富的創造者,是社會(hui) 變革的決(jue) 定力量。中國古代的政治家、思想家都十分關(guan) 心民心民意。在今天,我們(men) 仍然需要堅持以人為(wei) 本的理念,使每個(ge) 公民都能在國家的建設和發展中實實在在地享受到自己的利益。

再次,在當今的世界格局中,“天下為(wei) 公”也有著積極的時代意義(yi) 。習(xi) 總書(shu) 記多次向世界倡行大道。例如在世界經濟論壇2017年會(hui) 開幕式上的主旨演講中就說:“大道之行也,天下為(wei) 公,發展的目的是為(wei) 了造福人民。要讓發展更加平衡,讓發展機會(hui) 更加均等、發展成果人人共享,就要完善發展理念和模式,提升發展公平性、有效性、協同性。”這裏的“天下”指的是全世界;這裏的“公”,指的是人類命運共同體(ti) ;這裏的“大道”,就是習(xi) 近平總書(shu) 記在第七屆聯合國大會(hui) 上所說的“和平發展公平正義(yi) 民主自由”等全人類的共同價(jia) 值。這些,都在提示著世界各國,一個(ge) 國家謀求發展的時候,如果與(yu) 其他國家發生利益衝(chong) 突,那麽(me) 在爭(zheng) 取各自利益的同時,也應當做到有所平衡,以求共存。

關(guan) 於(yu) 我們(men) 聯係我們(men) 網站地圖 用戶調查

ky体育中心 版權所有