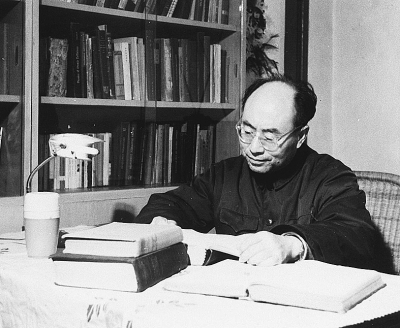

於(yu) 敏在工作中(1980年攝)。新華社發

【追思】

1月16日,著名核物理學家、我國核武器事業(ye) 重要奠基人於(yu) 敏院士,在北京因病去世。據了解,於(yu) 敏院士已經病了許久,一直住在醫院,此前曾下過幾次病危通知。這一次,他最終還是離開了我們(men) 。

“國之棟梁”“共和國的英雄”“中國人的脊梁”……網友們(men) 在緬懷與(yu) 致敬裏,又一次回顧起這位科學家默默無聞而又轟轟烈烈的一生。於(yu) 敏,這個(ge) 曾經被秘密封存了28年的名字,如今成了某種精神的代名詞。

“一個(ge) 人的名字,早晚是要沒有的。能把自己微薄的力量融進祖國的強盛之中,便足以自慰了。”這是於(yu) 敏院士生前的一次自白。但在今天,當我們(men) 懷著沉痛的心情再次提起這個(ge) 名字時,它成了一個(ge) 永垂不朽的豐(feng) 碑。

驚聞於(yu) 敏院士逝世,與(yu) 其一起工作了50多年的中國工程物理研究院研究員杜祥琬院士悲痛萬(wan) 分。但在悲痛之中,他表達了一種希望:“於(yu) 敏先生那一代人,身上有一種共性,他們(men) 有一種強烈的家國情懷。這種精神影響了一代又一代人,希望這種精神能夠不斷傳(chuan) 承下去。”

1.“我不能有另一種選擇”

於(yu) 敏的青少年時代是在抗日戰爭(zheng) 時期的淪陷區度過的,他曾說“亡國奴的屈辱生活給我留下深刻的慘痛的印象”。此後,於(yu) 敏考取北京大學,並於(yu) 1949年成為(wei) 新中國成立後的第一批大學畢業(ye) 生。1951年研究生畢業(ye) 後,被我國核物理學家彭桓武和錢三強看中,進入中國科學院近代物理研究所(現中國原子能科學研究院)工作,從(cong) 事原子核理論研究。

於(yu) 敏在原子核理論研究中不斷取得突破,但在1961年1月的某一天,他的理論研究要暫停了。這一天,錢三強找於(yu) 敏談話,讓他作為(wei) 副組長領導“輕核理論組”,參加氫彈理論的預先研究工作。

於(yu) 敏的第一反應是不解,因為(wei) 他喜歡做基礎理論研究,自認為(wei) 不適宜從(cong) 事研製氫彈這種大係統科學工程。而且,他的原子核理論研究正處於(yu) 可能取得重要成果的關(guan) 鍵時期。不過,於(yu) 敏沒有猶豫,因為(wei) 他的腦海裏很快就回想起了那段“亡國奴的屈辱生活”。

“中華民族不欺負旁人,也不能受旁人欺負,核武器是一種保障手段,這種民族情感是我的精神動力。”於(yu) 敏後來解釋。

當時,年幼的新中國正遭受核訛詐、核威懾,美國等核大國多次威脅使用核武器來打擊中國。20世紀50年代,美國成功研製世界上第一顆氫彈,其威力相當於(yu) 1945年在日本廣島爆炸的原子彈的數百倍。更大的威力,意味著更大的核威脅。中國要反氫彈,必須得有自己的氫彈。

“我們(men) 國家沒有自己的核力量,就不能有真正的獨立。麵對這樣龐大而嚴(yan) 肅的題目,我不能有另一種選擇。”這是於(yu) 敏當時的心境。這個(ge) 決(jue) 定改變了他的一生,自此開始隱姓埋名的生活,把自己的一切奉獻給了中國的核武器科技事業(ye) 。

2.“搞這麽(me) 高級的秘密工作”

國際上的戰略核武器都是氫彈,氫彈的設計遠比原子彈複雜,而且核大國對氫彈技術絕對保密。對於(yu) 於(yu) 敏而言,不能指望有任何依靠。

於(yu) 敏帶領三十多名青年科研人員組成的氫彈預研小組,從(cong) 基本物理學原理出發,憑借一張桌子、一把計算尺、一塊黑板、一台簡易的104型電子管計算機和自強不息的信念,經過四年的不懈努力,不僅(jin) 解決(jue) 了大量基礎課題研究問題,而且還探索出設計氫彈的途徑,編製了計算程序,建立和初步研究了有關(guan) 模型,為(wei) 氫彈原理探索奠定了堅實基礎。

為(wei) 了加快氫彈研製速度,1965年9月,於(yu) 敏帶領一批年輕人前往上海利用華東(dong) 計算所J501計算機對加強型原子彈模型進行優(you) 化計算。在上海的“百日會(hui) 戰”裏,於(yu) 敏帶領同事們(men) 發現了熱核材料充分燃燒的本質和關(guan) 鍵所在,找到了突破氫彈的技術途徑,形成了從(cong) 原理到結構基本完整的中國氫彈理論設計方案。

1966年12月28日,氫彈原理試驗取得圓滿成功。1967年6月17日,我國又成功進行了全威力氫彈的空投爆炸試驗。

試驗成功的那一刻,於(yu) 敏並沒有在現場,而是守候在北京的電話旁。勝利的消息傳(chuan) 來,於(yu) 敏很平靜,“回去就睡覺了,睡得很踏實”。

從(cong) 突破原子彈到突破氫彈,美國用時7年3個(ge) 月,蘇聯為(wei) 6年3個(ge) 月,英國為(wei) 4年7個(ge) 月,法國為(wei) 8年6個(ge) 月,而我國僅(jin) 用了2年8個(ge) 月。“中國閃電般的進步,神話般不可思議。”西方科學家評論。

突破氫彈後,於(yu) 敏帶領團隊又突破了核武器小型化、中子彈技術,為(wei) 我國核武器發展戰略和國防高技術發展作出重要貢獻。當於(yu) 敏的工作解密後,他的妻子才恍然大悟:“沒想到老於(yu) 是搞這麽(me) 高級的秘密工作。”

3.“氫彈不能有好幾個(ge) ‘父親(qin) ’”

數十年默默無聞,於(yu) 敏卻怡然自得。他喜歡諸葛亮,喜歡諸葛亮的“鞠躬盡瘁,死而後已”,更是將諸葛亮的“淡泊以明誌,寧靜以致遠”奉為(wei) 圭臬。這個(ge) 內(nei) 向又安靜的科學家,對“寧靜”有著自己的理解:“所謂寧靜,對一個(ge) 科學家而言,就是不為(wei) 物欲所惑,不為(wei) 權勢所屈,不為(wei) 利害所移,始終保持嚴(yan) 格的科學精神。”

於(yu) 敏始終守著一片“寧靜”,大聲說出自己的良知。他曾在“文革”期間遭受錯誤批判,“如果我說假話,我可以輕鬆過關(guan) ,但我經受不了曆史和真理的考驗。”

與(yu) 於(yu) 敏深交並共事30餘(yu) 年的鄧稼先曾說:“於(yu) 敏是很有骨氣的人。他堅持真理,從(cong) 不說假話。”因此,遇到爭(zheng) 論,鄧稼先常會(hui) 說:“我相信老於(yu) 的。”

這份“寧靜”,讓於(yu) 敏的身影顯得更偉(wei) 岸。當國家授予他“兩(liang) 彈一星”功勳獎章時,於(yu) 敏說這是集體(ti) 的功勞。當人們(men) 把“氫彈之父”的稱號送給他時,他直言這種稱呼不科學:“核武器的研製是集科學、技術、工程於(yu) 一體(ti) 的大科學係統,需要多種學科、多方麵的力量才能取得現在的成績,我隻是起到了一定的作用,氫彈又不能有好幾個(ge) ‘父親(qin) ’。”

於(yu) 敏未曾出國留學,自言是“道地的國產(chan) ”。但他對自己的學生說,“土專(zhuan) 家”不足為(wei) 法,科學需要開放交流和開闊視野。因此,他鼓勵學生出國留學,但有一個(ge) 條件——“開過眼界後就回國作貢獻”。

於(yu) 敏曾對身邊人說,不要計較有名無名,踏踏實實地做一個(ge) “無名英雄”。正如他73歲那年在一首題為(wei) 《抒懷》的七言律詩中想表達的那樣,即使“身為(wei) 一葉無輕重”,也要“願將一生獻宏謀”。

這種胸懷與(yu) 情懷,怎能不讓人欽佩。周光召院士稱他“畢生奉獻、學界楷模”,陳能寬院士稱他“敬業(ye) 奉獻、風高範遠”。

此刻,當我們(men) 再次回顧於(yu) 敏為(wei) 國家“獻宏謀”的一生,再好的辭藻也無法完全道出這個(ge) 名字背後的意義(yi) 。千言萬(wan) 語匯成一句:謝謝您,佑我中華!

關(guan) 於(yu) 我們(men) 聯係我們(men) 網站地圖 用戶調查

ky体育中心 版權所有